Der richtige Blick für Spiegelmoleküle

Eine neue Methode kann links- und rechtshändige Moleküle zuverlässig unterscheiden

Die Chemie des Lebens kennt rechtshändige und linkshändige Moleküle, die ganz unterschiedliche Wirkung haben können. Ein amerikanisch-deutsches Forscherteam hat jetzt eine neue Technik entwickelt, mit der sich diese beiden spiegelbildlichen Varianten eines Stoffs zuverlässig auseinanderhalten lassen. Die Methode erkennt die sogenannten Enantiomere einer Verbindung im Prinzip sogar in Stoffgemischen. Die Technik habe zudem das Potenzial, die Enantiomere eines Stoffs nicht nur zu unterscheiden, sondern auch zu trennen, berichtet das Entwicklerteam, zu dem auch Melanie Schnell vom Hamburger Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) gehört.

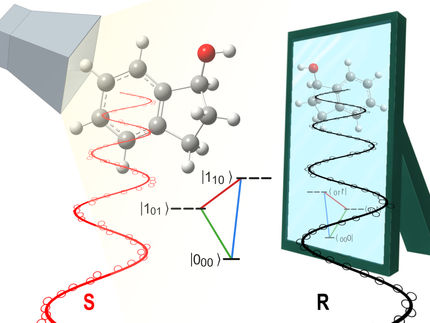

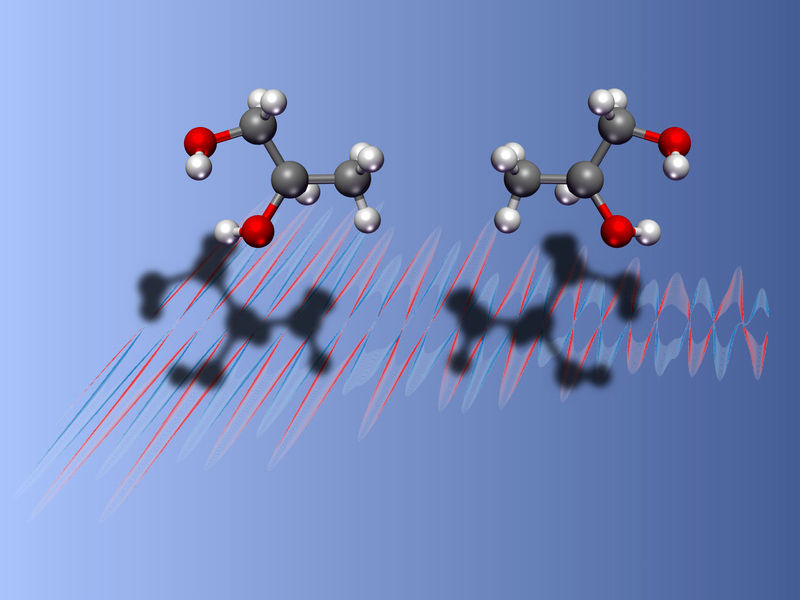

Handverlesene Moleküle: Mit Mikrowellen lassen sich Enantiomere, hier die beiden Varianten von 1,2 Propandiol, unterscheiden. Enantiomere besitzen dieselbe chemische Struktur, verhalten sich aber wie die linke und rechte Hand spiegelbildlich zueinander.

© Melanie Schnell/CFEL

Zahlreiche chemische Verbindungen kommen in zwei Varianten vor, die aus denselben Zutaten bestehen, sich aber zueinander verhalten wie Original und Spiegelbild. In Anlehnung an die linke und rechte Hand, die ebenfalls spiegelbildlich geformt sind, heißen solche Stoffe chiral, vom griechischen Wort cheiros für Hand. „Die Unterscheidung beider Varianten einer chiralen Verbindung gehört zu den schwierigsten und gleichzeitig wichtigsten Aufgaben in der analytischen Chemie", betont David Patterson von der US-amerikanischen Harvard-Universität. In der Biologie, aber auch bei zahlreichen chemischen Reaktionen, spielt die Chiralität (Händigkeit) eines Moleküls eine entscheidende Rolle. So baut die Chemie des Lebens fast ausschließlich auf linkshändige Aminosäuren und rechtshändige Zuckermoleküle. Warum das so ist, und wie die Natur dies erreicht, ist weitgehend ungeklärt.

In der chemischen Synthese entstehen häufig beide Varianten (Enantiomere) solcher Stoffe in derselben Menge. „Die falsche Sorte einer Verbindung kann im Organismus jedoch ganz anders wirken", erläutert Melanie Schnell. Die Wissenschaftlerin des Heidelberger Max-Planck-Instituts für Kernphysik leitet am CFEL eine unabhängige Max-Planck-Forschungsgruppe zur Erkundung von Struktur und Dynamik von Molekülen. „Im besten Fall ist sie dann unwirksam, im schlimmsten Fall sogar giftig." Insbesondere für die Pharmaindustrie ist die Herstellung reiner Enantiomere daher von großem Interesse, und es existieren bereits einige Verfahren zur gezielten Synthese oder nachträglichen Anreicherung von Enantiomeren mancher Wirkstoffe.

Enantiomere lassen sich mithilfe ihres Dipolmomentes unterscheiden

Schon die beiden Varianten auseinanderzuhalten, ist jedoch keine leichte Aufgabe – sie gleichen sich in fast allen physikalischen Eigenschaften. Am einfachsten verraten sich reine Enantiomere durch ihre Wirkung auf linear polarisiertes Licht, also auf Lichtwellen, die alle in derselben Ebene schwingen. Die eine Variante eines chiralen Moleküls dreht diese Schwingungsebene nach links, die andere nach rechts. Allerdings sind diese Effekte insbesondere bei Enantiomergemischen und bei Stoffgemischen mit mehreren Verbindungen klein, und die Enantiomere müssen für diese Untersuchung in der Regel flüssig vorliegen.

Das Team um David Patterson hat nun eine Methode entwickelt, die eine andere Eigenschaft der Enantiomere unterscheidet, das sogenannte Dipolmoment. Es beschreibt die Wechselwirkung eines Moleküls mit einem externen elektrischen Feld. Zwar sind die Dipolmomente beider Enantiomere vom Betrag her stets gleich, sie unterscheiden sich wegen des spiegelbildlichen Aufbaus jedoch in der Orientierung ihrer einzelnen Komponenten entlang der drei Raumrichtungen. Das nutzen die Forscher mit einer Apparatur aus, bei der sie die Wechselwirkung der Moleküle mit Mikrowellenstrahlung messen.

Die zu testenden Stoffe müssen dafür als Gas vorliegen, was bei vielen sowohl industriell verwendeten als auch biologisch relevanten Verbindungen möglich ist. Das Gas wird in eine Kältekammer geschleust und auf minus 266 Grad Celsius gekühlt. Dort wird es in ein elektrisches Feld gebracht und anschließend mit Mikrowellen einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt, mit denen die Moleküle zu Rotationen angeregt werden. Durch die Rotationen senden die Moleküle wiederum eigene Strahlung aus, die sich messen lässt. Die sogenannte Phase dieser Strahlung verrät den Enantiomertyp – wenn die abgestrahlte elektromagnetische Welle bei linkshändigen Molekülen zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade das positive Maximum erreicht hat, besitzt sie bei rechtshändigen Molekülen zur selben Zeit das negative Maximum, beide Wellen sind also gegenläufig.

Mit einer Weiterentwicklung der Methode könnten sich Enantiomere trennen lassen

Die Forscher testeten ihr Verfahren mit 1,2-Propandiol, einer organischen Verbindung, deren Eigenschaften sehr gut vermessen sind, und die sich als reine rechts- und linkshändige Enantiomere kaufen lässt. Die Methode konnte nicht nur die beiden Enantiomere klar auseinander halten, sondern auch ihr Mischungsverhältnis in Enantiomergemischen bestimmen.

Die Mikrowellenfrequenz kann dabei sehr fein abgestimmt werden, um nur die gewünschte Rotation bei den Molekülen eines bestimmten Stoffs anzuregen. So lassen sich prinzipiell auch Stoffgemische untersuchen. „Wir können künftig Mischungen von verschiedenen Molekülen messen und bekommen die Anteile ihrer Enantiomere", sagt Max-Planck-Forscherin Schnell. Entsprechend planen die Wissenschaftler in einem nächsten Schritt, die Technik auf ein sogenanntes Breitbandspektrometer auszuweiten, das sich am Hamburger CFEL befindet und mit dem sich dann Stoffgemische auf ihre Enantiomeranteile analysieren lassen.

„Darüber hinaus bietet das Verfahren die Perspektive, daraus eine Methode zur Trennung von Enantiomeren zu entwickeln", erläutert John Doyle. Dazu ließe sich ein Enantiomer möglicherweise gezielt mit einem Laser anregen und mit einem weiteren Laserblitz, der auf entsprechend angeregte Moleküle anders wirkt als auf nicht angeregte, vom anderen Enantiomer trennen. Ein solches Verfahren habe typischerweise zwar nur einen geringen Wirkungsgrad, durch die schnelle Wiederholung ließe sich jedoch rasch ein lohnender Enantiomerüberschuss ansammeln, schätzen die Wissenschaftler.