Erstmals Moleküle in Halbleiterstrukturen elektrisch kontaktiert

Anzeigen

Elektrische Schaltkreise werden immer weiter verkleinert und um bestimmte Funktionen erweitert. Eine neue Methode erlaubt es nun, einfache Moleküle auf einem konventionellen Silizium-Chip in elektrischen Kontakt zu bringen. Das Verfahren verspricht Fortschritte in Sensortechnik und Medizin, wie Chemiker der Universität Basel und Forscher von IBM Research – Zurich in Rüschlikon in der Fachzeitschrift «Nature» berichten.

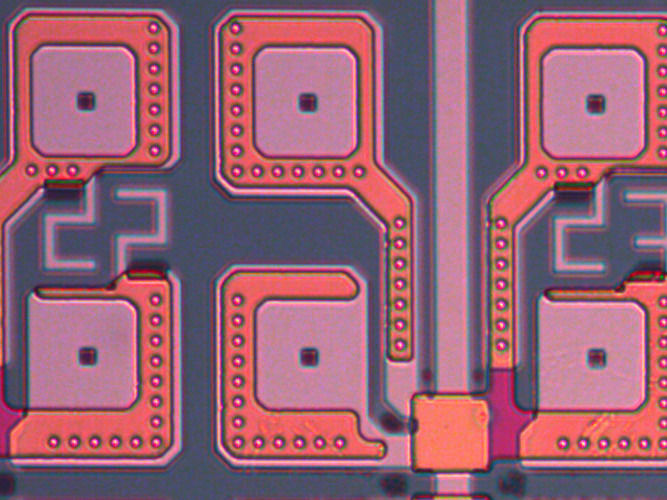

Winzig kleine Poren wurden mit Molekülen gefüllt sowie von unten über eine Platin- und von oben über eine Gold-Nanopartikel-Elektrode kontaktiert. Tausende von Poren sind auf einem Silizium-Chip mit Kontaktflächen zur elektrischen Charakterisierung integriert.

IBM Research – Zurich

Als Weiterentwicklung der Halbleitertechnologie versucht die molekulare Elektronik, Bauelemente für Schaltkreise aus einzelnen Molekülen anstatt aus Silizium herzustellen. Moleküle eignen sich wegen ihrer besonderen elektronischen Eigenschaften für Anwendungen, die sich mit herkömmlicher Siliziumtechnologie nicht realisieren lassen. Dafür nötig sind aber zuverlässige und kostengünstige Methoden, mit denen an den Enden eines Moleküls ein elektrischer Kontakt angelegt werden kann.

Tausende Elemente herstellbar

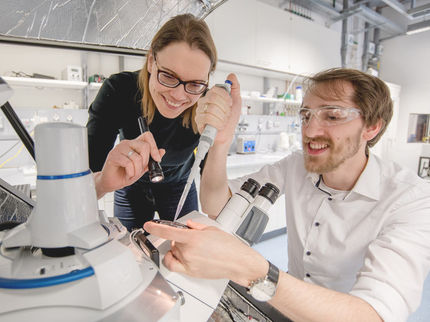

Forscher der Universität Basel und von IBM Research – Zurich haben nun ein Verfahren entwickelt, bei dem sich ein elektrischer Kontakt zu einzelnen Moleküle herstellen lässt. Tausende von stabilen Metall-Molekül-Metall-Bauelementen lassen sich gleichzeitig herstellen, indem ein Film von Nanopartikeln auf die Moleküle deponiert wird. Die Eigenschaften der Moleküle werden dabei nicht beeinträchtigt. Um diesen Ansatz zu zeigen, wurden Alkandithiol-Verbindungen aus Kohlen-, Wasserstoff und Schwefel eingesetzt.

Die Forschenden verwendeten dabei eine Art Sandwichbauweise: In der Mitte befindet sich eine Schicht Moleküle, die von oben und von unten von metallischen Elektroden kontaktiert wird. Die untere Elektrode besteht aus einer Schicht Platin, auf die eine elektrische Isolationsschicht aufgetragen wird. Hier hinein wurden nun winzige Poren geätzt, sodass ein beliebiges Muster von unterschiedlich grossen Kompartementen entsteht, in denen ein elektrischer Kontakt zur Platin-Elektrode besteht.

Selbstorganisierende Schichten

Anschliessend machten sich die Forscher die Fähigkeit von bestimmten Molekülen zunutze, sich eigenständig anzuordnen. Auf das Vertiefungsraster gaben sie eine Flüssigkeit mit Alkandithiol-Molekülen, die sich selbst zu einem dichtgepackten Film organisieren. In diesem Film sind die einzelnen Teilchen regelmässig angeordnet und mit der unteren Platin-Elektrode elektrisch verbunden. Der elektrische Kontakt zur Molekülschicht wurde durch eine obere Elektrode aus Gold-Nanopartikeln hergestellt.

Mit dem neuen Verfahren können die bisherigen Probleme bei elektrischer Kontaktierung von Molekülen – wie hohe Kontaktwiderstände oder Kurzschlüsse durch den Film – weitgehend gelöst werden. Die mit dieser Methode fabrizierten Bausteine sind unter Normalbedinungen einsetzbar und langzeitstabil. Die Methode lässt sich auf verschiedene molekulare Systeme übertragen und eröffnet neue Wege, molekulare Verbindungen in Festkörper zu integrieren. Anwendung finden könnte sie in neuartigen Geräten in der Sensortechnik und der Medizin.

«Unser Ansatz wird dazu beitragen, die Entwicklung von chemisch konstruierten und regelbaren elektronischen und sensorischen Bauelementen zu beschleunigen», sagt Prof. Dr. Marcel Mayor vom Departement Chemie der Universität Basel. Das Projekt wurde massgeblich vom Nationalen Forschungsschwerpunkt «Molecular Systems Engineering» gefördert, an dem die Universität Basel und die ETH Zürich als Leading Houses beteiligt sind.