Beschleunigertechnologie der Zukunft

Teilchenbeschleunigung durch Laser am GSI Helmholtzzentrum Darmstadt

In einem erfolgreichen Testexperiment am GSI Helmholtzzentrum unter Leitung einer Gruppe der TU Darmstadt ist es Wissenschaftlern gelungen, mit dem Hochleistungslaser PHELIX Wasserstoff-Ionen bis auf etwa zehn Prozent der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. GSI ist damit eines der wenigen Forschungszentren weltweit, an dem Teilchen sowohl mit herkömmlicher Technologie, das heißt mit elektrischer Hochspannung, als auch mit Lasern beschleunigt werden können. Dies wollen Wissenschaftler nun nutzen, um Beschleunigerkonzepte zu untersuchen, in denen das Beste aus beiden Technologien vereint ist, um sie dann in der Grundlagenforschung und für Anwendungen in der Medizin und Materialforschung einzusetzen.

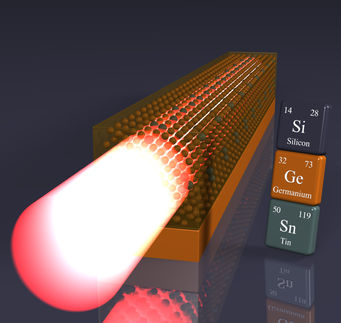

Blick in einen Verstärker des PHELIX-Lasers.

G. Otto, GSI

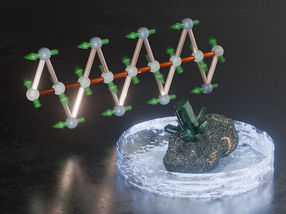

Teleskop des PHELIX-Hauptverstärkers während der Bauphase.

G. Otto, GSI

In dem Experiment lenkten die Wissenschaftler einen extrem intensiven Laserpuls auf eine Materialprobe. Dadurch wurden Protonen aus dem Material herausgetrieben. Das Einzigartige an dem Testexperiment ist, dass es im zentralen Bereich der GSI-Beschleunigeranlage stattfand und nicht nur am Laser selbst. Die mit dem Laser vorbeschleunigten Ionen können somit im nächsten Schritt in die bestehenden Beschleunigerstrukturen eingeschossen werden. Hierdurch wird erstmals die Kombination beider Beschleunigerkonzepte möglich.

Die Beschleunigung von Teilchen durch Laser ist seit einigen Jahren ein vielversprechender Ansatz in der Beschleunigertechnologie und befindet sich noch im Entwicklungsstadium. „Ein großer Vorteil ist, dass wir enorm viel Platz sparen könnten, da die Beschleunigungsstrecken bei Lasern extrem kurz sind. Allerdings begegnen wir beim Strahltransport und bei der Fokussierbarkeit Herausforderungen, die in dieser Form bei herkömmlichen Beschleunigerstrahlen nicht auftreten“, sagt Thomas Stöhlker, Leiter des PHELIX-Lasers bei GSI und Direktor des Helmholtz-Instituts Jena.

Mit dem Ziel, diesen Ansatz der Beschleunigung besser zu verstehen und die erzeugten Teilchenstrahlen nutzbar zu machen, haben Wissenschaftler das Projekt „LIGHT“ (Laser Ion Generation, Handling and Transport) ins Leben gerufen. An LIGHT sind neben dem GSI Helmholtzzentrum und der Technischen Universität Darmstadt die Goethe-Universität Frankfurt, das Helmholtz-Institut Jena und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf beteiligt.

„Im nächsten Schritt sollen die mit dem Laser beschleunigten Ionenstrahlen durch eine Magnetspule fokussiert und in eine konventionelle Beschleunigerstruktur eingespeist werden“, so Bernhard Zielbauer, LIGHT-Projektkoordinator vom Helmholtz-Institut Jena. „Damit kann die Qualität des Ionenstrahls an die Anforderungen der Experimente angepasst werden.“

Die Forscher möchten laserbeschleunigte Ionen in Zukunft für Anwendungen verfügbar machen, etwa für die Tumortherapie oder für die Untersuchung von Strahlenschäden an elektronischen Komponenten in der Raumfahrt. Für letzteres wird sich der neue Protonenstrahl besonders eignen, da er spektral den solaren Protonenschauern sehr nahe kommt. Zudem ist auch die Beschleunigung weiterer Atomsorten neben den Wasserstoff-Ionen geplant. Der PHELIX-Laser (Petawatt High-Energy Laser for Ion Experiments) gehört zu den stärksten Lasern weltweit. Er kann Laserpulse mit Energien bis zu 1000 Joule und Laserpulse mit Leistungen bis zu einem halben Petawatt liefern. Die Leistung ist Trillionen Mal, das heißt Milliarden mal Milliarden Mal, höher als bei einem Laserpointer oder einem Laser in einem CD-Spieler.

Das GSI Helmholtzzentrum ist momentan weltweit der einzige Ort, an dem die Anlagen eines Teilchenbeschleunigers mit einem so intensiven Laserpuls gekoppelt werden können.

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.