Nanotechnologie im Glasschwamm

Monorhaphis chuni erzeugt eine Glasnadel mit völlig periodisch angeordneten Nanoporen

Materialwissenschaftler lösen viele Probleme nach dem Vorbild der Natur – und manchmal stellen sie das erst nachträglich fest. Ein Beispiel dafür ist der Glasstab, auf dem der Meeresschwamm Monorhaphis chuni lebt. Ein Team der Max-Planck-Institute für Kolloid- und Grenzflächenforschung und für Mikrostrukturphysik hat dessen Bauweise jetzt gefunden und untersucht. Dabei entdeckten die Forscher, dass der Glasstab fast so aufgebaut ist wie poröse Nanomaterialien, die für biomedizinische Anwendungen, Sensoren oder die chemische Katalyse relevant sind. M. Chuni baut das Silikat, also das Glas, um regelmäßig angeordnete, etwa fünf Nanometer große Silikatein-Proteine. So entsteht eine Struktur, die Stapeln von Eiern in Kartons gleicht. Die Eier entsprechen dabei den Eiweiß-Molekülen, während die Kartons für das Glas stehen. Für technische Anwendungen werden Silicatstrukturen um Fetttröpfchen herum erzeugt. Die so entstandenen Materialien besitzen jedoch eine Porengröße, die nicht so einheitlich ist wie die Protein-gefüllten Hohlräume im Glasstab von M. chuni.

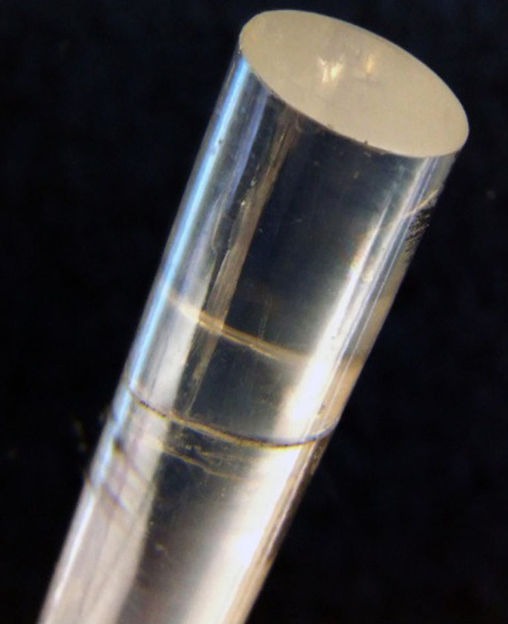

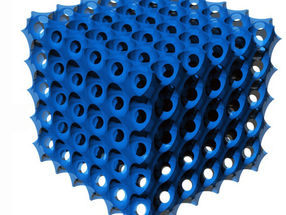

Ein Glasstab als Maßstab: Der Schwamm Monorhaphis chuni wächst auf einer Silikatnadel, deren Struktur technischem mesoporösen Materialien ähnelt. Die Poren des natürlichen Materials sind jedoch einheitlicher in ihrer Größe und regelmäßiger angeordnet als die Hohlräume der synthetischen Pendants. Die lichtmikroskopische Aufnahme zeigt eine Glasnadel, die für die Strukturuntersuchungen zu einem exakten Zylinder geschliffen wurde.

© Igor Zlotnikov / MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung

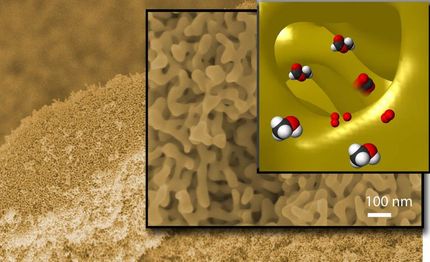

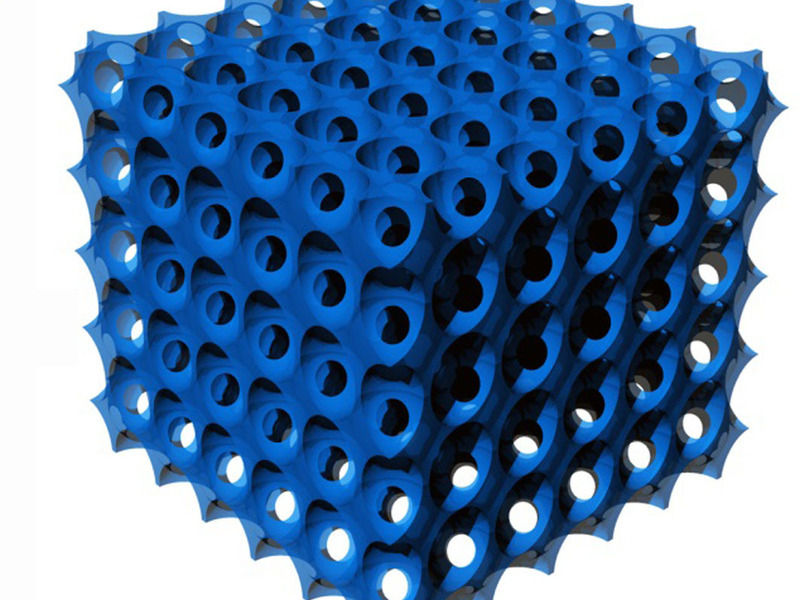

Die Porenstruktur der Glasnadel von M. chuni ähnelt aufeinandergestapelten, palettenförmigen Eierkartons. In den etwa fünf Nanometer großen Hohlräumen sitzt jeweils ein Molekül des Proteins Silikatein.

© Igor Zlotnikov / MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung

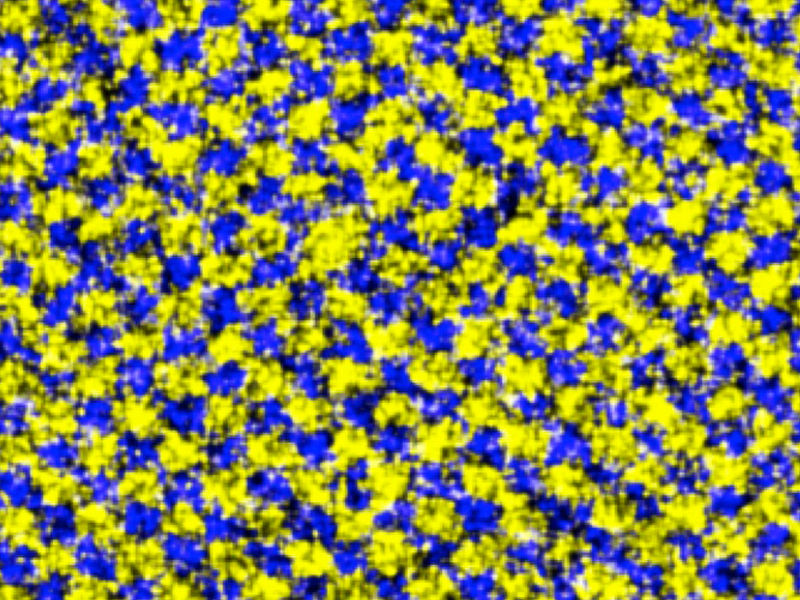

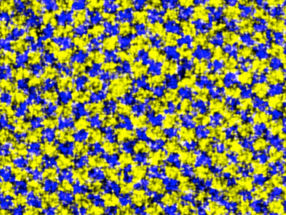

Die Aufnahme Transmissionselektronenmikroskops (TEM/EDX), das auch Aussagen über die Elementzusammensetzung ermöglicht, zeigt die regelmäßige Gitterstruktur von Molekülen des Proteins Silikatein (gelb) und Silika (blau) in der Glasnadel von M. chuni.

© Peter Werner / MPI für Mikrostrukturphysik; Andreas Graff / Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM

In Medizin und Technik kommt es oft auf die Oberfläche an, und darauf, dass diese möglichst groß ist. Dann sind poröse Materialien gefragt. Sie können gemessen an ihrem Volumen etwa große Mengen medizinischer Wirkstoffe aufnehmen und im Körper allmählich freisetzen. In der Chemie hängt die Effizienz zahlloser Prozesse davon ab, dass Katalysatoren eine große Oberfläche aufweisen, an der Moleküle reagieren können. Und Sensoren nehmen Stoffe umso empfindlicher wahr, je größer die Oberfläche ist, an denen Moleküle binden können.

Für solche Zwecke sind Materialien mit Poren zwischen zwei und 50 Nanometern Größe besonders gut geeignet – Wissenschaftler sprechen von mesoporösen Strukturen, um sie von mikroporösen mit kleineren Poren und makroporösen mit größeren abzugrenzen. Nun hat eine Gruppe um Igor Zlotnikov und Peter Fratzl, die am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung Biomaterialien untersuchen, erstmals ein mesoporöses Material in der Natur gefunden, nämlich im Silikatschwamm Monorhaphis chuni. Der Schwamm lebt am Grund des indischen und pazifischen Ozeans und hält sich mit einer rund einen Zentimeter dicken Glasnadel am Boden fest. Während seines Lebens kann die Nadel bis zu drei Meter in die Höhe wachsen. Die Silikatstruktur wird von Poren mit etwa fünf Nanometern Durchmesser durchsetzt. In den Hohlräumen sitzt jeweils ein eiförmiges Molekül des Proteins Silikatein, wobei sich die Proteinmoleküle benachbarter Poren durch Löcher im Glas berühren.

Der Glasschwamm setzt bei Porengröße und -anordnung Maßstäbe

„Mesoporöse Silikat-Strukturen gehören zu den am meisten erforschten Materialien. Umso erstaunlicher ist es, dass wir sie jetzt auch in der Natur finden“, sagt Igor Zlotnikov. „Und vermutlich treten sie nicht nur bei M. chuni, sondern zumindest auch noch bei anderen Glasschwämmen auf.“ M. chuni nutzt aber nicht nur ein poröses Material, das auch technisch relevant ist. Der Glasschwamm setzt in puncto Größe und Anordnung der Poren auch Maßstäbe. In der Probe, die Igor Zlotnikov und seine Kollegen untersuchten, sind die Poren nicht nur alle einheitlich groß, sondern auch völlig regelmäßig angeordnet. Bildlich gesprochen ähnelt die Struktur übereinandergestapelten palettenartigen Eierkartons, wie man sie auf jedem Hühnerhof findet.

Ein genaues Bild vom Bauplan der Glasnadel verschafften sich die Golmer Forscher mithilfe zweier Methoden. Zum einen durchleuchteten sie ihre Probe mit Röntgenstrahlung am BESSY II in Berlin. Üblicherweise dienen Experimente mit Röntgenstreuung dazu, die atomare Kristallstruktur aufzuklären. Das Team um Igor Zlotnikov nutzte jedoch eine Variante der Technik, die etwas über die größeren Struktureinheiten, nämlich die Poren und ihre Anordnung verrät. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen bestätigten sie. In Kooperation mit einem Team um Peter Werner vom Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik untersuchten sie das Material in einem Transmissions-Elektronenmikroskop, das nicht nur Strukturdetails liefert, sondern auch Aussagen über die chemische Zusammensetzung ermöglicht.

Mehr noch als die Akkuratesse der Struktur, die sich den Forschern in ihren Untersuchungen offenbarte, überrascht sie jedoch die Art und Weise, wie M. chuni das Material erzeugt: „Es ist absolut verblüffend, dass Natur und Materialwissenschaft einen ähnlichen Herstellungsweg favorisiert – ohne dass die Materialwissenschaft die Methode von M. chuni kannte“, sagt Peter Fratzl, Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung. Um im Bild der Eierkartons zu bleiben, schichtet der Glasschwamm zunächst eine oder vielleicht auch mehrere Lagen Eier, sprich Proteinmoleküle, auf und füllt die Zwischenräume dann mit Karton, also Glas.

In synthetischen mesoporösen Materialien variiert die Porengröße

Da die Proteinmoleküle, die als eine Art Model für die Silikatstruktur dienen, alle gleich groß, weisen auch die Poren des Biomaterials alle denselben Durchmesser auf und bilden eine völlig periodische Struktur. Diese Präzision technisch zu erreichen ist schwierig, obwohl mesoporöse Gläser ganz ähnlich entstehen. Hier geben Fetttröpfchen die Porenform vor, um die herum das Silikat wächst. Die Fetttröpfchen werden anschließend mit einem Detergenz, im Prinzip nichts anderes als Spülmittel, aus der Nanostruktur gelöst. Materialwissenschaftler können die Größe der Fetttröpfchen jedoch nicht so präzise einstellen, wie der biochemische Apparat eines Lebewesens den Umfang der Eiweißteilchen steuert. Die Porengröße in synthetischen mesoporösen Materialien variiert daher, und die Hohlräume ordnen sich auch nicht in einem völlig regelmäßigen Muster an.

„Mit Silikatein oder anderen Proteinen ließen sich mesoporöse Materialien mit einheitlicher Porengröße und periodischer Struktur herstellen“, sagt Igor Zlotnikov. „Das wäre allerdings sehr teuer.“ Im Labor ähnlich regelmäßig gebaute Materialien zu züchten, wie M. chuni sie zuwege bringt, ist einstweilen auch nicht das Ziel der Max-Planck-Forscher. Sie untersuchen derzeit, ob die Silikatstruktur über größere Bereiche der Glasnadel so gleichmäßig geformt ist, wie in dem quadratischen Ausschnitt mit 100 Nanometer Seitenlänge, den sie für die aktuelle Veröffentlichung analysierten. „Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Zusammenhang zwischen der Struktur und den mechanischen Eigenschaften der Glasnadel“, sagt Peter Fratzl. Denn auch da setzt M. chuni Maßstäbe und sorgt so dafür, dass mit der Glasnadel nicht unversehens seine Existenz unter ihm zusammenbricht.

Originalveröffentlichung

Igor Zlotnikov et al.; A Perfectly Periodic Three-Dimensional Protein/Silica Mesoporous Structure Produced by an Organism; 12. Dezember 2013