Quantensimulationen für die Materialforschung

Internationale Experten-Kollaboration testet die Verlässlichkeit von Quantenphysik-Software

Anzeigen

Inwieweit stimmen Ergebnisse von Berechnungen überein, wenn sie von unterschiedlichen Forschern mit unterschiedlicher Software durchgeführt wurden? Dies haben Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich gemeinsam mit Kollegen aus über 30 Universitäten und Instituten für Quantensimulationen von Materialeigenschaften untersucht. Die Experten konnten zeigen: neue Programmgenerationen lieferten gleichwertig präzise Ergebnisse – dies war für ältere Softwareversionen nicht immer der Fall.

Es ist ein Grundstein der Wissenschaft: unabhängige aber identische Experimente müssen identische Ergebnisse erzeugen. Experimentelle Resultate sind nur dann verlässlich, wenn sie reproduzierbar sind. Neue Studien weisen allerdings darauf hin, dass eine solche Reproduzierbarkeit nicht immer gegeben ist. In Forschungsbereichen von Psychologie bis hin zu Photovoltaik wurden Fälle identifiziert, in denen die Wiederholung von bereits durchgeführten Experimenten zu stark unterschiedlichen Ergebnissen führte. Die Gründe dafür sind vielfältig, und reichen von technischen Faktoren bis hin zu methodischen Fehlern.

Auch der Einsatz von Computerprogrammen zur Auswertung und Analyse kann bei gleichen Inputdaten zu abweichenden Ergebnissen führen. Denn die Art und Weise, wie theoretische Modelle umgesetzt werden, kann die Ergebnisse einer Simulation beeinflussen. Dies ist Grund zur Besorgnis in allen Forschungsbereichen für die Computersimulationen unerlässlich sind. So stehen zum Beispiel für die Erforschung und Entwicklung von Materialien mehrere unabhängig entwickelte Softwarepakete zur Verfügung, die alle auf Quantenphysik basieren. Hängen vorhergesagte Materialeigenschaften von der verwendeten Software ab? Und wenn ja, in welchem Umfang? Bisher wurde die Reproduzierbarkeit dieser Art von Quantensimulationen nicht systematisch untersucht.

Software-Datenbank für Quantensimulationen

Ein maßgeblicher Grund dafür war die Tatsache, dass kein einzelner Forscher mit sämtlichen dieser Softwarepakete ausreichend vertraut ist. Wissenschaftler aus dem Bereich Quantentheorie der Materialien des Peter Grünberg Instituts (PGI-1) und des Institute for Advanced Simulation (IAS-1) haben sich daher mit mehr als 60 Kollegen aus wissenschaftlichen Einrichtungen auf der ganzen Welt zusammengetan, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen zu bündeln. Die Experten des PGI-1/IAS-1 arbeiten mit dem FLEUR-Code, einem Softwarepaket, das von Jülicher Wissenschaftlern seit vielen Jahren entwickelt wird. Die hochkomplexe und kontinuierlich aktualisierte Software wird für sogenannte ab-initio Rechnungen verwendet, ein Verfahren der Elektronentheorie, bei der keine an experimentelle Daten angepassten Parameter verwendet werden. Der FLEUR-Code wird von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt benutzt, in Jülich wird er unter anderem für die Erforschung von Skyrmionen und die Entwicklung von topologischen Isolatoren eingesetzt.

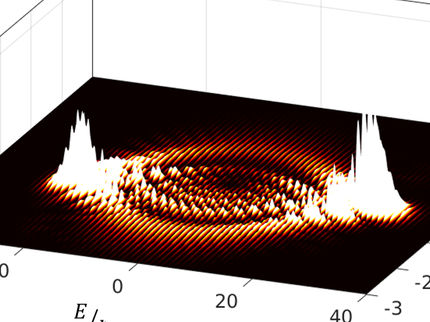

Die Forscher bauten eine umfangreiche Software-Datenbank auf und untersuchten vierzig verschiedene Methoden zur Beschreibung von Druckeinwirkung in Kristallen, für 71 verschiedene chemische Elemente. Sogenannte „all electron“-Methoden, zu denen auch das FLEUR-Softwarepacket zählt, gelten als Goldstandard der Elektronenstrukturmethoden und dienten dazu die neuen Entwicklungen auf dem Gebiet dieser quantenmechanischen Berechnungen zu kalibrieren. Während einige der älteren Programme Ergebnisse lieferten, die deutlich von diesem Standard abwichen, schnitten die neueren Softwarepakete erheblich besser ab: Das Expertenteam konnte zeigen, dass die durch sie errechneten Vorhersagen in den getesteten Fällen gleichwertig zu den „all electron“-Methoden sind. Die Wissenschaftler definierten zudem ein Qualitätskriterium, mithilfe dessen die Zuverlässigkeit und Genauigkeit zukünftiger Software-Entwicklungen überprüft und mit den bereits in der Datenbank erfassten verglichen werden kann. Neue Testdaten werden darüber hinaus kontinuierlich in die Datenbank – die sich auf einer öffentlich zugänglichen Webseite befindet – aufgenommen.

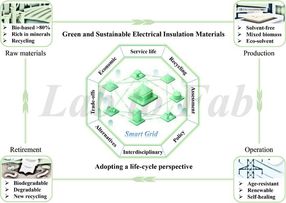

Die Studie ist ein Element eines breit gefächerten Netzwerks von Projekten im Rahmen einer europäischen e-Infrastruktur, die alle relevanten Ressourcen und Werkzeuge für die Materialwissenschaft integrieren soll. Zu diesen gehört auch MaX – Materials Design at the Exascale, ein Projekt an dem das Forschungszentrum Jülich ebenfalls beteiligt ist. MaX soll eine öffentlich zugängliche Infrastruktur für quantenphysikalische Simulationen schaffen: für komplexe Analysen und Exascale-Simulationen zur Erforschung der Eigenschaften bestehender und künftiger Werkstoffe.