Große Herausforderungen meistern mit "Nano"

Ob Medizin, nachhaltige Energieversorgung oder Umweltschutz, ohne Nanotechnologie lassen sich die Herausforderungen der Zukunft nicht meistern. Parallel dazu gelte es aber auch, potenzielle Risiken - etwa von freien Nanopartikeln - unter die Lupe zu nehmen, so das Fazit der NanoConvention, an der am 6. Juli in Zürich rund 150 Nano-Interessierte aus Forschung, Industrie, Verwaltung und dem Finanzsektor teilnahmen.

Ziel der NanoConvention, welche die Empa dieses Jahr bereits zum dritten Mal ausrichtete, ist es, eine sichere Nanotechnologie als Innovationsmotor für die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft zu etablieren. "Außerdem hat uns die Vergangenheit gelehrt, dass neue Technologien auch immer den Weg aus dem Elfenbeinturm auf die Straße - also zu den Menschen - finden müssen", erklärt Hans Hug, Leiter des Empa-Forschungsprogramms "Nanotechnologie". Ein früher, offener und möglichst breiter Dialog über Chancen und Risiken sei daher notwendig.

Ein Gebiet, in dem Wolfgang Heckl, Physiker an der Ludwig-Maximilians-Universität und Generaldirektor des Deutschen Museums in München, schon seit längerem aktiv ist. "Einerseits sind die Menschen fasziniert von "verborgener" Forschung", so Heckl. Das gelte ganz speziell auch für die Nanotechnologie, die sich ja im unsichtbar Kleinen abspielt. Andererseits seien viele aber auch durch "Informationssplitter" aus den Medien darüber beunruhigt, was Nanotechnologie angeblich alles anrichten könne.

Transparenz im "gläsernen" Labor

Um die Nanowissenschaften transparenter zu machen, richtete das Deutsche Museum ein gläsernes Nano-Labor ein. Ab November arbeiten Physikerinnen, Chemiker, Molekularbiologinnen und Materialforscher im neu erbauten "Zentrum Neue Technologien" unter realen Bedingungen - und bringen Besuchern Nanotechnologie näher. Heckl ist überzeugt, dass Glaubwürdigkeit und Vertrauen nur dann entstehen, wenn "die Menschen nicht nur die Nanoforschung, sondern auch die Forschenden im wahrsten Sinn des Wortes begreifen können."

Wie die Gesellschaft mit neuen Technologien umgeht, welche ethischen und gesellschaftlichen Konsequenzen etwa die Nanotechnologie nach sich zieht, damit beschäftigt sich Alfred Nordmann, der das "nanobüro" an der TU Darmstadt leitet. Der Philosoph warnt vor einer allzu weit vorausschauenden, "futuristischen" oder "spekulativen" Ethik, die bereits sämtlichen möglichen (und unmöglichen) zukünftigen Anwendungen Rechnung trägt. "Anstatt alle vorstellbaren Anwendungen und deren Auswirkungen abzuwägen, sollten wir uns lieber mit Fragen beschäftigen, die schon heute Einfluss auf die Forschung in der Nanotechnologie haben", sagt Nordmann.

So konzentrieren sich etwa im Bereich der medizinischen Diagnostik schon heute die größten Befürchtungen auf die Frage, wie wir denn in Zukunft mit den zu erwartenden neuen diagnostischen Tests für Krankheiten umgehen sollten, für die es noch keine Therapien gebe. Nordmann: "Vielleicht sollten wir uns vielmehr darüber Gedanken machen, wie eine personalisierte Gesundheitsversorgung die Beziehung zwischen Arzt und Patient verändern wird - eine Tendenz, die bereits heute zu beobachten ist."

Nanopartikel im Kampf gegen Krebs

Dass Diagnoseverfahren dank Nanotechnologie bereits merklich verbessert werden konnten, zeigt zum Beispiel ein Bluttest für Dickdarmkrebs, den Gerd Grenner, CTO von Roche Diagnostics, vorstellte. Dabei werden Blutproben in so genannten Mikroarray-Chips auf sechs verschiedene Proteine getestet, die eine Krebserkrankung anzeigen können. Über Nanopartikel, die je nach Größe in unterschiedlichen Farben fluoreszieren, lassen sich die sechs Tumormarker simultan nachweisen, was die Sensitivität des Tests - der Anteil Erkrankter, die der Test korrekt identifiziert - von rund 30 Prozent mit einem einzelnen Protein auf 70 Prozent erhöht.

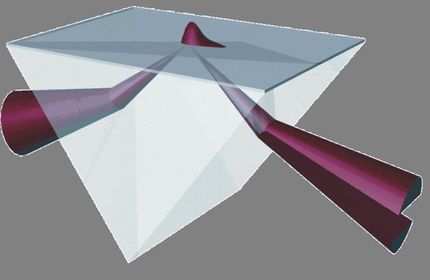

Auch für die Therapie verspricht die Nanotechnologie einiges. Andreas Jordan entwickelt mit seiner Firma MagForce Nanotechnologies AG in Berlin beispielsweise eine neuartige Krebsbehandlung, bei der magnetische Nanopartikel mit Hilfe dreidimensionaler bildgebender Verfahren direkt und präzise ins Tumorgewebe injiziert werden. Nach Anlegen eines magnetischen Wechselfeldes heizen sich die Partikel - und mit ihnen der Tumor - durch magnetische Kopplung auf bis zu 75 Grad Celsius auf. Das zerstört den Tumor, das umliegende gesunde Gewebe wird jedoch kaum geschädigt.

Die Idee, mit Hitze Tumore zu zerstören, sei altbekannt, so Jordan. Allerdings gelang es bislang nie, spezifisch den Tumor zu erhitzen, ohne dabei auch das umgebende Gewebe in Mitleidenschaft zu ziehen. "Durch Nanotechnologie wird uns dieser Durchbruch gelingen", ist Jordan sicher. Ergebnisse aus klinischen Studien mit Patienten, die an einem Glioblastom - einem besonders bösartigen Hirntumor - litten, seien ermutigend. So konnte die durchschnittliche Lebenserwartung laut Jordan von rund einem Jahr ab Diagnose "deutlich gesteigert werden"; detaillierte Ergebnisse würden Ende Jahr präsentiert werden.

Nano-Sandwichstrukturen machen Solarzellen effizienter

Neben medizinischen Anwendungen standen Energie- und Umweltfragen im Zentrum der NanoConvention, wie etwa: Wodurch sollen wir unseren immer größer werdenden Energiehunger decken, wenn die Erdölvorkommen leer gepumpt sind? Nahe liegende Antwort: durch die Sonne. So wandeln Solarzellen bereits seit Jahren Sonnenenergie in elektrischen Strom um. Christophe Ballif und sein Team von der "Außenstelle" der EPF Lausanne an der Universität Neuchâtel entwickeln Dünnschichtsolarzellen auf Siliziumbasis. Ihr Vorteil im Vergleich zu konventionellen Solarzellen sind ein geringerer Material- und Energieverbrauch in der Produktion.

Dagegen haben Dünnschichtsolarzellen mit rund 10 Prozent einen tieferen Wirkungsgrad. Diesen zu steigern, ist Ballifs Ziel. Dabei helfen sollen Nanolayers, also ultradünne Schichten im Nanometerbereich etwa aus Zinkoxid, die das eintreffende Sonnenlicht reflektieren und streuen. Dadurch gelangt deutlich mehr Licht in die Siliziumschichten, die dieses in Strom umwandeln; der Wirkungsgrad dürfte sich so auf bis zu 14 Prozent steigern lassen, ist Ballif überzeugt.

Auch zur Lösung des "Wasser-Paradoxon", wie Jean-Pierre Petit von der Georg Fischer AG es nannte, könnten Erkenntnisse aus dem Nano-Kosmos beitragen. Denn sauberes Trinkwasser dürfte in absehbarer Zukunft selbst in den industrialisierten Ländern ein rares - und entsprechend teures Gut - werden; andererseits befindet sich genug Wasser in den Ozeanen. Doch wie kann dieses genutzt werden?

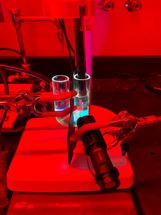

Zum Beispiel durch Nanofiltrationsanlagen, deren Membranen mit einem Porendurchmesser von rund 10 Nanometern nicht nur Bakterien, sondern auch Viren zuverlässig zurückhalten können. Diese Technologie erlaubt es, verschmutztes Flusswasser oder sogar Abwasser zu Trinkwasser aufzubereiten. Eine derartige Anlage steht in Singapur, das über keine natürlichen Süsswasserquellen verfügt. Membranen mit noch feineren Poren, die nur noch Wassermoleküle, nicht aber Ionen durchlassen, werden für die so genannte Umkehrosmose eingesetzt: Wasser wird mit Druck gegen das Konzentrationsgefälle durch die Membran gepresst. Dadurch wird der natürliche Prozess der Osmose umgekehrt, aus Salzwasser wird Trinkwasser.

Standardisierte Testverfahren sind gefragt

Bei allem Optimismus gingen an der NanoConvention potenzielle Risiken rund um nanotechnologische Anwendungen nicht vergessen. Mitte Juni wurde das vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzierte "NanoCare"-Projekt erfolgreich abgeschlossen. Unter der Leitung von Empa-Forscher Harald Krug erarbeiteten 16 Partner aus Industrie und Forschung standardisierte Verfahren für eine Risikoüberprüfung von Nanomaterialien und -produkten, unter anderem Methoden, um die Toxizität von Nanopartikeln mit Hilfe von Zelltests und Inhalationsstudien an Ratten zu beurteilen, oder Verfahren, um die Aufnahme von Nanopartikel in Körperzellen zu erfassen. "Standardisierte Verfahren fehlten im Bereich Nanotoxikologie bislang völlig; jeder hat getestet, was und wie er wollte. Das erklärt die zum Teil höchst widersprüchlichen Ergebnisse", sagt Krug.

Das NanoCare-Konsortium konzentrierte sich auf die 11 am häufigsten industriell eingesetzten Nanomaterialien wie Zinkoxid (in kosmetischen Produkten), Bariumsulfat (zur Stabilisierung von Kunststoffen), Strontiumcarbonat (in Keramikglasuren) und Titandioxid, das in Sonnencrèmes und vielen weiteren Anwendungen zum Einsatz kommt. Vorläufiges Ergebnis: Die getesteten Materialien geben nach derzeitigem Wissensstand keinen Anlass zur Besorgnis. Allerdings, so räumt der Toxikologe Krug ein, seien chronische Auswirkungen noch nicht ausreichend untersucht.

Den Nano-Forschern geht also die Arbeit in nächster Zeit kaum aus. Dass sich der Aufwand lohnt, darüber herrschte an der NanoConvention Einstimmigkeit. Denn: "Nanotechnologie ist nicht DIE Lösung für die großen Probleme der Zukunft, sicher aber eine davon", bringt es Péter Krüger von der Bayer MaterialScience AG auf den Punkt.