Neue Reaktionen des Higgs-Bosons entdeckt

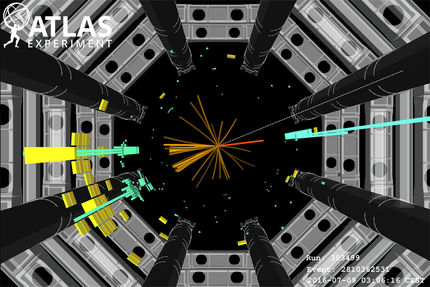

Die ATLAS-Kollaboration am Europäischen Forschungszentrum für Elementarteilchenphysik CERN in Genf/Schweiz hat die Entdeckung eines neuen Teilchenprozesses verkündet: der gemeinsamen Produktion eines Higgs-Bosons mit zwei Top-Quarks. „Diese Messung ist ein Meilenstein in der Erforschung des Higgs-Mechanismus und der Wechselwirkung der Elementarteilchen mit dem Higgs-Teilchen. Es ist damit etabliert, dass auch das schwerste der bekannten Teilchen, das Top-Quark, seine große Masse über den Higgs-Mechanismus erhält“, sagt Karl Jakobs, Physikprofessor an der Universität Freiburg und Leiter der internationalen ATLAS-Kollaboration. Das Higgs-Boson wurde schon 2012 am CERN entdeckt, aber dies war nur der erste Schritt in der Erforschung dieses Teilchens. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen nun insbesondere herausfinden, ob der Higgs-Mechanismus wirklich für die Massen der Elementarteilchen verantwortlich ist.

„Nur ein Prozent aller Higgs-Bosonen werden zusammen mit zwei Top-Quarks produziert. Um diesen Prozess zu entdecken, haben wir wichtige Zerfälle des Higgs-Bosons untersucht und die Einzelmessungen kombiniert“, sagt Dr. Andrea Knue, eine führende Wissenschaftlerin in der ATLAS-Kollaboration für die Untersuchung der Eigenschaften von Top-Quarks und Leiterin der Analysegruppe in Freiburg zur Higgs-Produktion zusammen mit Top-Quarks. „Unser größtes Problem ist, dass es andere, viel häufigere physikalische Prozesse gibt, die dem eigentlichen Signal sehr ähnlich sehen. Daher verwenden wir komplexe Methoden wie zum Beispiel maschinelles Lernen, um das Signal besser herausfiltern zu können."

Das Resultat verwendet den gesamten Datensatz, den der weltweit größte Teilchenbeschleuniger, der Large Hadron Collider (LHC) am CERN, dem ATLAS-Experiment bis Ende 2017 bereitgestellt hat. Damit konnten die Forscher die Signalreaktion mit einer statistischen Signifikanz von 6,3 Standardabweichungen (Sigma) nachweisen. Auch das ebenfalls am CERN angesiedelte Konkurrenzexperiment CMS hat diesen Prozess beobachtet und eine Signifikanz von 5,2 Sigma, basierend auf von 2011 bis 2016 erhobenen Daten, erreicht. Beide Messungen stimmen mit den Vorhersagen des Standardmodells überein, allerdings sind die Messungenauigkeiten noch groß.

Weitere, genauere Messungen und Fortschritte im Verständnis des Higgs-Bosons und des Top-Quarks gelten als äußerst wichtig: Abweichungen von den erwarteten Teilcheneigenschaften könnten auf bisher unbekannte neue Reaktionen oder Elementarteilchen schließen lassen. Diese Studien stehen im Zentrum des Graduiertenkollegs „Masse und Symmetrien nach der Entdeckung des Higgs-Teilchens am LHC” der Universität Freiburg, das seit drei Jahren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird.

„Bisher hat ATLAS nur drei Prozent der langfristig angestrebten Messungen durchgeführt. Für den vollen Datensatz benötigen wir einen genaueren Detektor und präzisere Analysemethoden. In Freiburg entwickeln wir neue Detektorkomponenten, die bis 2024 den bestehenden ATLAS-Detektor deutlich verbessern werden. In der Datenanalyse werden wir noch stärker als bisher Methoden der künstlichen Intelligenz verwenden, um das Signal besser vom Untergrund zu trennen”, sagt Gregor Herten, Physikprofessor an der Universität Freiburg. „Die kommenden Jahre werden anstrengend und spannend werden.“

Meistgelesene News

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.