Materialwissenschaft: Wie molekulare Schlaufen die Struktur von Polymeren bestimmen

Erkenntnisse könnten dabei helfen, bestehende Werkstoffe zu verbessern oder diese ganz oder teilweise durch nachhaltigere Alternativen zu ersetzen

Die Struktur von teilkristallinen Polymeren hängt maßgeblich davon ab, wie stark ihre Molekülketten ineinander verflochten sind. Das zeigt eine neue Studie von Forschenden der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) im Fachjournal "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS). Darin entwickeln sie auf der Basis zahlreicher Experimente ein neues Modell, um die mikroskopische Struktur der Materialien und auch ihre Eigenschaften vorherzusagen. Polymere sind langkettige Moleküle. Teilkristalline Polymere bestehen aus einer Mischung von festen und flüssigen Anteilen. Sie werden zum Beispiel häufig als Kunststoffe und Verpackungsmaterialien eingesetzt.

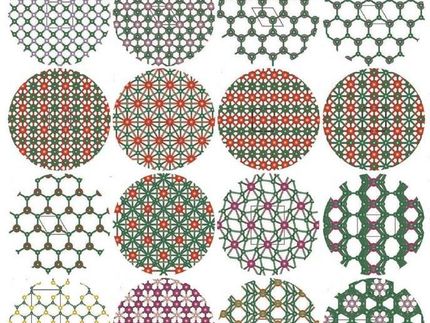

Wenn Materialien abkühlen, bilden sie auf der Ebene von Molekülen meist eine kristalline Struktur aus - alle Teilchen sind in einem fest geordneten Muster. "Bei der Entstehung von teilkristallinen Polymeren läuft der Prozess ähnlich ab, nur dass nicht alle Bereiche kristallisieren", sagt der Physiker Prof. Dr. Thomas Thurn-Albrecht von der MLU. Stattdessen gibt es auch sogenannte amorphe Bereiche, die nach dem Abkühlen keine geordnete Struktur haben. Hier finden sich Schlaufen, die miteinander verflochten sind. In teilkristallinen Polymeren wechseln sich geordnete und ungeordnete Schichten auf der Ebene weniger Nanometer immer wieder ab. Durch diese spezielle Struktur erhalten sie auch ihre besonderen Eigenschaften: Sie sind flexibel und elastisch, aber dennoch relativ robust. Das macht sie vor allem als Verpackungs- und Strukturmaterialien interessant.

Die Eigenschaften von teilkristallinen Polymeren hängen maßgeblich von zwei Faktoren ab: von der Dicke der jeweiligen Schichten und davon, wie stark die Ketten in den amorphen Bereichen miteinander verflochten sind. Während man laut Thurn-Albrecht schon relativ viel darüber weiß, welche Faktoren die Kristalldicke beeinflussen, ist das Wissen über die amorphen Schichten noch relativ begrenzt. Sein Team untersuchte gemeinsam mit der Gruppe von Prof. Dr. Kay Saalwächter von der MLU den Prozess der Kristallbildung speziell für diese Schichten. Anhand ihrer Messungen an einem Modellpolymer fanden die Physikerinnen und Physiker heraus, dass die Dicke der amorphen Schichten maßgeblich durch ihre Verschlaufungen bestimmt wird. Die Forschenden entwickelten zudem ein einfaches Modell, um diesen Zusammenhang zu beschreiben.

"Wir gehen davon aus, dass unser Modell auf viele verschiedene Polymere übertragbar ist, also auch auf solche, die aktuell weniger im Gebrauch sind", so Thurn-Albrecht. Die neuen Erkenntnisse könnten dabei helfen, bestehende Werkstoffe zu verbessern oder diese ganz oder zumindest teilweise durch nachhaltigere Alternativen zu ersetzen.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

HYPERION II von Bruker

FT-IR und IR-Laser-Imaging (QCL) Mikroskop für Forschung und Entwicklung

Untersuchen Sie makroskopische Proben mit mikroskopischer Auflösung (5 µm) in sekundenschnelle

Eclipse von Wyatt Technology

FFF-MALS System zur Trennung und Charakterisierung von Makromolekülen und Nanopartikeln

Neuestes FFF-MALS-System entwickelt für höchste Benutzerfreundlichkeit, Robustheit und Datenqualität

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.