PFAS beeinflussen Entwicklung und Funktion des Gehirns

Studie deckt Wirkmechanismus mit neuer Testmethode auf

Einige Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) sind schwer abbaubar und werden deshalb auch als "Ewigkeitschemikalien" bezeichnet. Sie beeinträchtigen die Gesundheit und können zu Leberschäden, Übergewicht, hormonellen Störungen und Krebs führen. Ein Forschungsteam des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) hat die Auswirkungen von PFAS auf das Gehirn untersucht. Mit einer Kombination aus modernen molekularbiologischen Methoden und dem Zebrafischmodell deckten sie den Wirkmechanismus auf und identifizierten die beteiligten Gene. Diese Gene sind auch beim Menschen vorhanden. Das am UFZ entwickelte Testverfahren könnte auch für die Risikobewertung anderer neurotoxischer Chemikalien genutzt werden. Die Studie wurde kürzlich im Fachmagazin Environmental Health Perspectives veröffentlicht.

Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften - Hitzebeständigkeit, Wasser- und Fettabweisung sowie hohe Haltbarkeit - werden PFAS in vielen Produkten des täglichen Lebens verwendet, etwa in Kosmetika, Outdoor-Kleidung und beschichtetem Kochgeschirr. Doch gerade diese Eigenschaften machen sie so problematisch. "Weil einige PFAS chemisch stabil sind, reichern sie sich in der Umwelt an und gelangen über Luft, Trinkwasser und Lebensmittel in unseren Körper", sagt die UFZ-Toxikologin Prof. Dr. Tamara Tal. Selbst bei bedachtem Konsum lässt sich diese Stoffgruppe, die seit den 1950er Jahren produziert wird und mittlerweile Tausende von verschiedenen Verbindungen umfasst, kaum vermeiden. "Der Forschungsbedarf ist groß, vor allem wenn es darum geht, schnelle, zuverlässige und kostengünstige Testsysteme zu entwickeln, um die Risiken der PFAS-Belastung abzuschätzen", sagt Tamara Tal. Bislang sind die Folgen für Umwelt und Gesundheit nur schwer abzuschätzen.

In ihrer aktuellen Studie untersuchten die Forschenden, wie sich die Exposition von PFAS auf die Gehirnentwicklung auswirkt. Dazu verwendeten sie das Zebrafischmodell, das in der toxikologischen Forschung häufig eingesetzt wird. Ein Vorteil dieses Modells ist, dass rund 70 Prozent der Gene, die im Zebrabärbling (Danio rerio) vorkommen, auch beim Menschen zu finden sind. Die Erkenntnisse aus dem Zebrafischmodell sind daher wahrscheinlich auf den Menschen übertragbar.

In ihren Experimenten setzten die Forscher:innen Zebrafischlarven zwei Substanzen aus der Gruppe der PFAS aus (PFOS und PFHxS), die eine ähnliche Struktur aufweisen. Anschließend untersuchten sie mit molekularbiologischen und bioinformatischen Methoden, wie sich die Expression verschiedener Gene in den Gehirnen der PFAS-belasteten Fischlarven im Vergleich zu den nicht-belasteten Kontrollfischen verändert. "Bei den Zebrafischen, die PFAS ausgesetzt waren, war die Expression der Gene der Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptoren (ppar), die in leicht abgewandelter Form auch beim Menschen vorkommen, besonders hoch", sagt Sebastian Gutsfeld, Doktorand am UFZ und Erstautor der Studie. "Frühere Toxizitätsstudien haben das bereits für die Leber gezeigt, wir konnten dies nun auch für das Gehirn nachweisen."

Doch welche Folgen hat eine durch PFAS-Exposition ausgelöste veränderte Aktivität der ppar-Gene für die Gehirnentwicklung und das Verhalten von Zebrafischlarven? Dies untersuchten die Forscher:innen in weiteren Studien mit dem Zebrafischmodell. Dabei verwendeten sie die CRISPR/Cas9-Methode, die auch als Genschere bezeichnet wird. "Mit der Genschere konnten wir gezielt einzelne oder mehrere ppar-Gene zerschneiden und so verhindern, dass sie normal funktionieren", erklärt Sebastian Gutsfeld. "Wir wollten herausfinden, welche ppar-Gene direkt mit einer durch PFAS-Exposition ausgelösten Veränderung des Larvenverhaltens verbunden sind". Der Nachweis des zugrundeliegenden Mechanismus wurde direkt erbracht. Im Gegensatz zu genetisch unveränderten Tieren sollten die Knockdown-Fische, bei denen die Genschere zum Einsatz kam, nach der Exposition gegenüber PFAS keine Verhaltensänderungen zeigen.

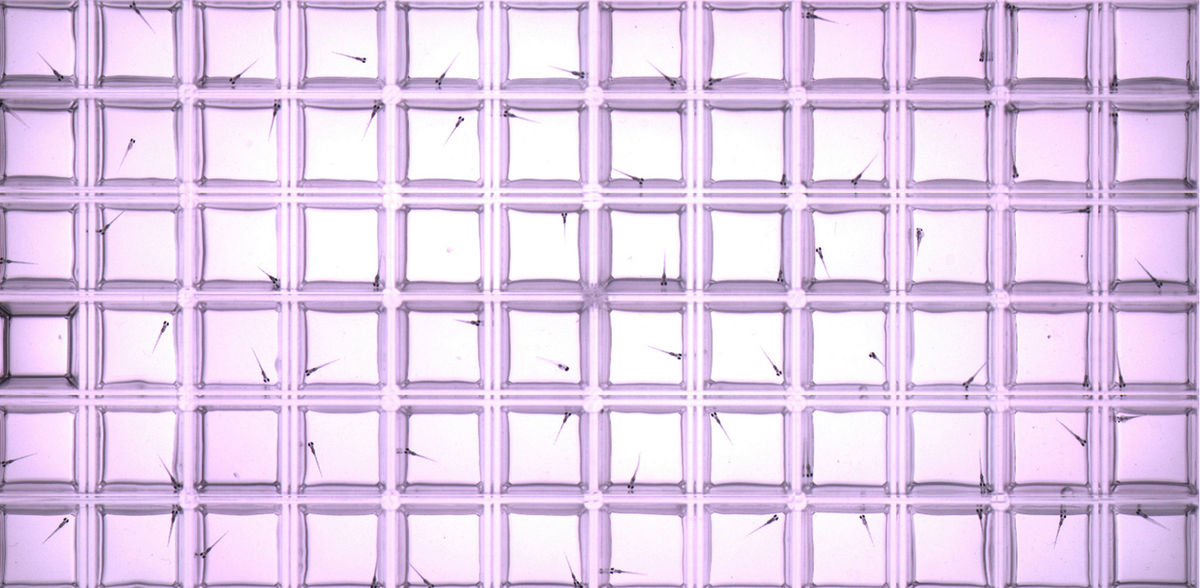

Die zwei Endpunkte des Schwimmverhaltenstest

In einer Versuchsreihe setzten die Forschenden die Zebrafischlarven während ihrer frühen Entwicklungsphase zwischen dem ersten und vierten Tag kontinuierlich PFOS oder PFHxS aus, in einer anderen Versuchsreihe nur am fünften Tag. Am fünften Tag beobachteten die Forschenden das Schwimmverhalten. Zu diesem Zweck verwendeten sie zwei verschiedene Verhaltensendpunkte. Bei einem Endpunkt wurde die Schwimmaktivität während einer verlängerten Dunkelphase gemessen. PFAS-exponierte Fische schwammen mehr als Fische, die keinen PFAS ausgesetzt waren, unabhängig davon, ob sie während der Gehirnentwicklung kontinuierlich PFAS ausgesetzt waren oder erst kurz vor dem Verhaltenstest. Interessanterweise war die Hyperaktivität nur vorhanden, wenn auch die Chemikalie im Wasser war. Als die Forschenden PFOS oder PFHxS entfernten, ließ die Hyperaktivität nach. Im zweiten Endpunkt wurde die Schreckreaktion nach einem Reizwechsel gemessen. "Bei Zebrafischen, die vier Tage lang PFOS ausgesetzt waren, beobachteten wir ein hyperaktives Schwimmverhalten als Reaktion auf den Reizwechsel", sagt Gutsfeld. Im Gegensatz dazu zeigten Zebrafische, die nur am fünften Tag PFOS oder PFHxS ausgesetzt waren, keine hyperaktive Schreckreaktion.

Aus diesen Reaktionen schließen die Forscher:innen, dass eine PFOS-Exposition mit abnormen Folgen verbunden ist - insbesondere in sensiblen Entwicklungsphasen des Gehirns. Mithilfe von Knockdown-Zebrafischen identifizierten sie zwei Gene aus der ppar-Gruppe, die das durch PFOS ausgelöste Verhalten vermitteln.

"Da diese Gene auch beim Menschen vorkommen, ist es möglich, dass diese PFAS auch beim Menschen entsprechende Wirkungen haben", so Tamara Tal abschließend. Die Wissenschaftler:innen, die mit Tal zusammenarbeiten, wollen in künftigen Forschungsprojekten die neuroaktiven Wirkungen anderer PFAS untersuchen und die Methode ausbauen, so dass sie letztlich zur Risikobewertung von Chemikalien in der Umwelt eingesetzt werden kann.

Originalveröffentlichung

Sebastian Gutsfeld, Leah Wehmas, Ifeoluwa Omoyeni, Nicole Schweiger, David Leuthold, Paul Michaelis, Xia Meng Howey, Shaza Gaballah, Nadia Herold, ... Wibke Busch, Stefan Scholz, Jana Schor, Tamara Tal; "Investigation of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Genes as Requirements for Visual Startle Response Hyperactivity in Larval Zebrafish Exposed to Structurally Similar Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)"; Environmental Health Perspectives, Volume 132