Die Rost-Formel

Jahrelang hat man sich über das merkwürdige Verhalten von Eisenoxid-Oberflächen gewundert. Untersuchungen der TU Wien zeigen nun, dass man bisher eine ganz falsche Vorstellung von ihrer Kristallstruktur hatte.

Die Struktur von Eisenoxid - sie wurde an der TU Wien untersucht.

TU Wien

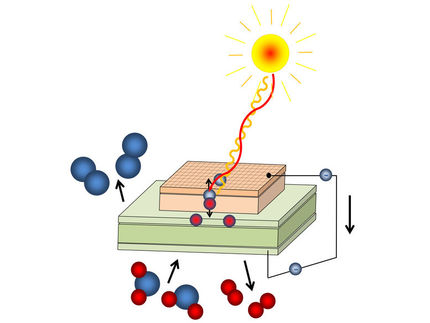

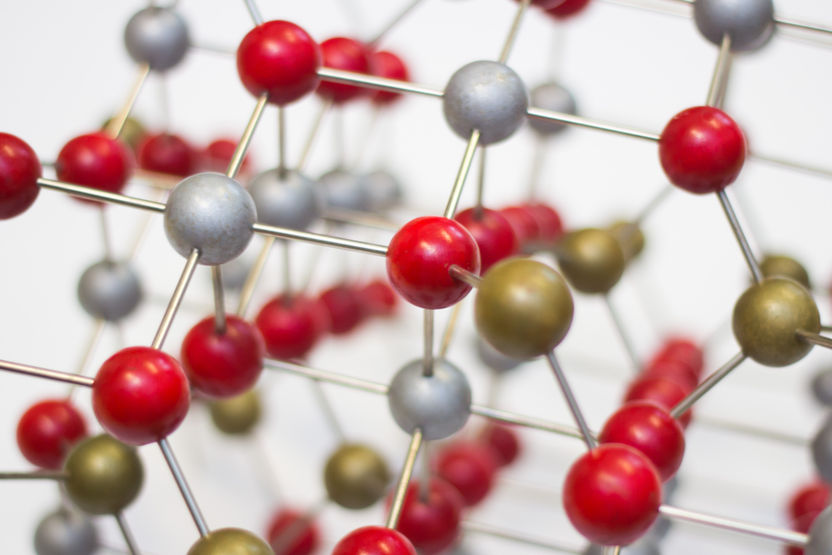

Magnetit (oder Fe3O4) ist im Grunde eine spezielle Form von Rost – eine regelmäßige Anordnung von Sauerstoff und Eisenatomen. Doch dieses Material spielt eine immer größere technologische Rolle, in Katalysatoren, elektronischen Bauteilen und für medizinische Anwendungen.

Eigentlich dachte man schon lange, die atomare Struktur der Magnetit-Oberfläche sei bestens bekannt. Wie Forschungen an der TU Wien nun aber zeigten, lag man damit falsch. Die Eigenschaften von Magnetit werden ganz wesentlich davon bestimmt, dass in der vorletzten Atomschicht, gleich unter der Oberfläche, einzelne Eisenatome fehlen. „Es stellt sich heraus, dass die Oberfläche von Fe3O4 eigentlich gar kein Fe3O4 ist, sondern eher Fe11O16“, sagt Prof. Ulrike Diebold, die Leiterin der Metalloxid-Forschungsgruppe an der TU Wien. Die neuen Erkenntnisse wurden nun im Journal „Science“ publiziert.

Das Material, das sich einfach nicht benehmen will

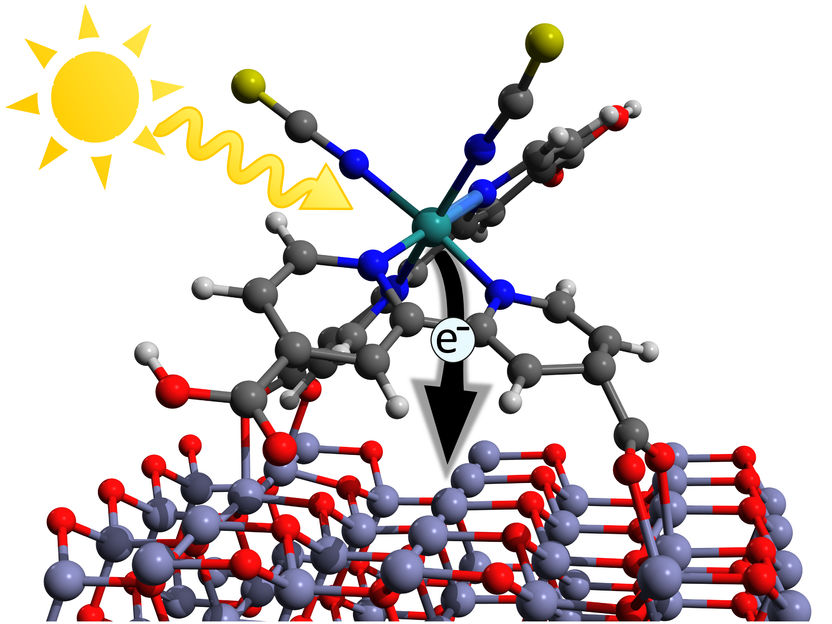

Eine der erstaunlichsten Eigenschaften der Magnetit-Oberfläche ist, dass man auf ihr dauerhaft einzelne Atome wie Gold oder Palladium anbringen kann. Die Atome ballen sich dann nicht wie sonst zu Nanopartikeln zusammen, sondern bleiben brav an Ort und Stelle. Dieser Effekt könnte die Oberfläche zu einem extrem effizienten Katalysator für chemische Reaktionen machen – aber bisher wusste niemand, warum sich Magnetit sich so verhält. „Man hat auch festgestellt, dass Fe3O4-basierte Elektronik nie so gut funktioniert wie sie sollte”, sagt Gareth Parkinson (TU Wien). „Jedes Material wechselwirkt über seine Oberfläche mit der Umwelt, es ist für uns daher entscheidend, die Struktur der Oberfläche zu verstehen und zu wissen, wie sie entsteht.“

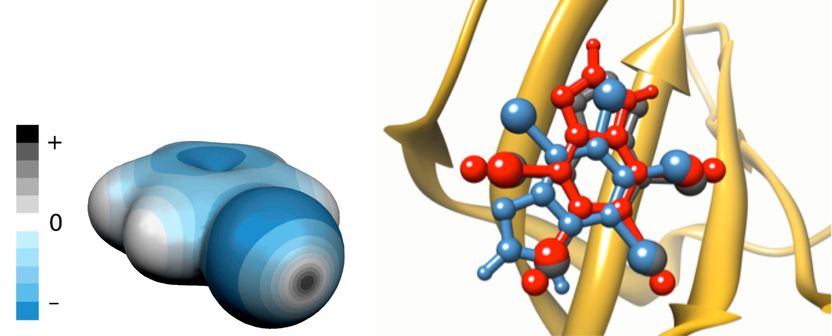

Oft werden die Eigenschaften von Metalloxiden durch fehlende Sauerstoffatome in den obersten Atomschichten bestimmt. Solche Fehlstellen können die elektronischen Eigenschaften des Materials drastisch beeinflussen. „Jeder in der Forschungscommunity denkt über fehlende Sauerstoffatome nach. Deshalb hat es eine ganze Weile gedauert, bis uns klar wurde, dass es hier in Wirklichkeit um fehlende Eisenatome geht“, sagt Gareth Parkinson.

Es ist nicht der Sauerstoff, es ist das Metall

Statt einer unveränderlichen Struktur aus Metallatomen mit zusätzlich eingebautem Sauerstoff muss man Eisenoxide eher als wohldefinierte Sauerstoff-Struktur betrachten, in der sich kleine Metallatome verstecken. Direkt unterhalb der äußersten Atomschicht verändert sich die Kristallstruktur und gewisse Eisenatome fehlen.

Genau oberhalb solcher Eisen-Fehlstellen können sich andere Metallatome von außen an die Oberfläche anlagern. Die Eisen-Fehlstellen sind gleichmäßig angeordnet, dadurch ergibt sich ein regelmäßiger Abstand zwischen Gold- oder Palladiumatomen, die an der Oberfläche festgehalten werden können. Das erklärt, warum Magnetit das Zusammenballen dieser Atome zu Atomclustern verhindert.

Die Idee, ganz neu über die Kristallstruktur von Magnetit nachzudenken war gewagt, das Forschungsteam überprüfte die Theorie daher ganz besonders sorgfältig. Quantenphysikalische Simulationsrechnungen wurden auf großen Supercomputern durchgeführt um zu zeigen, dass die vorgeschlagene Struktur physikalisch tatsächlich plausibel war. Danach wurden gemeinsam mit der Universität Erlangen-Nürnberg Elektronenstreuexperimente durchgeführt.

„Indem man langsame Elektronen an Oberflächen streut, kann man messen, wie exakt die tatsächliche Kristallstruktur mit einem theoretischen Modell übereinstimmt“, sagt Ulrike Diebold. Die Übereinstimmung wird mit dem sogenannten „R-Wert“ gemessen. „Bei sehr genau bekannten Strukturen erhält man einen R-Wert von 0.1 oder 0.15. Bei Magnetit hatte bisher niemand einen besseren R-Wert als 0.3 erreicht, und man dachte, besser geht es dort einfach nicht.“ Aber die neue Magnetit-Struktur mit fehlenden Eisenatomen passt ausgezeichnet zu den experimentellen Daten – mit einem R-Wert von 0.125.

Jetzt geht’s erst richtig los

Metalloxide gelten als technologisch sehr wichtig, aber gleichzeitig als schwer zu beschreiben. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass es hier gar keinen Grund zum Pessimismus gibt. Auch Metalloxide können sehr genau modelliert werden, nur eben vielleicht nicht auf die Art, wie man auf den ersten Blick meinen könnte“, sagt Gareth Parkinson. Das Forschungsteam geht davon aus, dass sich die neuen Erkenntnisse nicht nur auf Eisenoxid anwenden lassen, sondern auch auf Oxide von Kobalt, Mangan oder Nickel. Neu über deren Kristallstruktur nachzudenken könnte die Metalloxid-Forschung in vielen Bereichen beflügeln und zu neuen Anwendungen in der chemischen Katalyse, in der Elektronik oder der Medizin führen.

Das Forschungsprojekt baut Brücken zwischen Physik und Chemie. Die TU Wien hat das Doktoratskolleg „Solids4fun“ geschaffen, um die enge, interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich der Metall- und Oberflächenforschung zu fördern.