BMBF fördert Forschung am CERN mit 4,6 Millionen Euro

Die Teilchenphysiker des Karlsruher Instituts für Technologie erhalten in der aktuellen Förderperiode rund 4,6 Millionen Euro für ihre Forschung am europäischen Forschungszentrum CERN. Damit fördert das BMBF den laufenden Betrieb und die weitere Entwicklungsarbeit am Detektor CMS, der zu der Entdeckung des Higgs-Bosons im Jahre 2012 beitrug. Am KIT arbeiten rund 70 Physiker in 8 Arbeitsgruppen an Betrieb, Fortentwicklung und der physikalischen Datenanalyse des CMS.

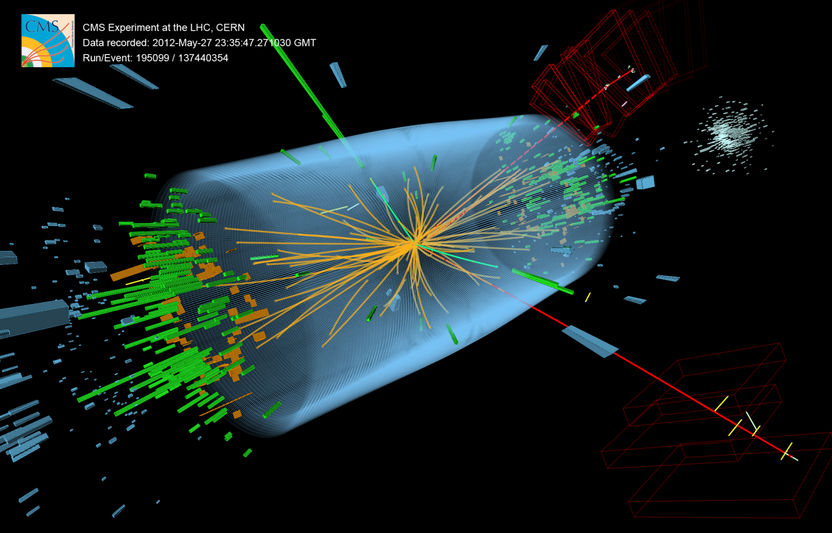

Teilchenspuren nach einer Proton-Proton-Kollision, bei der ein Higgs-Boson erzeugt wurde; aufgezeichnet durch den CMS-Detektor am Beschleuniger LHC des CERN.

© 2012 CERN / CMS Collaboration

Seit Kurzem ist der 27 Kilometer lange Beschleunigerring LHC des CERN wieder in Betrieb und lässt Protonen bei der Rekordenergie von 13 TeV kollidieren, fast doppelt so viel wie in den bisherigen Datennahmen. Geplant ist, die Kollisionsrate der Protonen noch mehr als zu verdoppeln. Von der Analyse der Daten erhoffen sich die Karlsruher Physiker vor allem ein deutlich besseres Verständnis über die Eigenschaften des Higgs-Bosons und über die Existenz der Dunklen Materie. Auch wird nach weiteren Higgs-Bosonen gefahndet, die von Theorien wie etwa der sogenannten Supersymmetrie gefordert werden.

Nicht nur der laufende Betrieb des Experimentes steht im Blickpunkt der Karlsruher Forscher, sondern auch die langfristige Zukunft des Detektors. Dazu wurde mit einem langjährigen Forschungs- und Entwicklungsprogramm begonnen, dessen Schwerpunkt das Design eines neuen Silizium-Spurendetektors ist. Der derzeit weltgrößte Siliziumstreifendetektor, der sich im Herzen von CMS befindet, wird dann vor Beginn der Hochintensitätsphase des LHC ausgetauscht. Am Neubau sind wieder das Institut für Experimentelle Kernphysik (EKP) und nun auch das Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) beteiligt. Den Karlsruher Arbeitsgruppen stehen die Professoren de Boer, Husemann, Müller, Quast und Weber vor. Insgesamt stellt Karlsruhe die größte am CERN involvierte Universitätsgruppe. Das KIT stellt mit Thomas Müller überdies den Sprecher aller deutschen Forschergruppen, die am CMS-Projekt beteiligt sind.

Die experimentellen Tätigkeiten werden von Theoretikern am KIT komplementiert, die ebenfalls vom BMBF gefördert werden. Sie liefern mit Präzisionsrechnungen fundierte Vorhersagen über Higgs-Eigenschaften und postulieren physikalische Vorgänge jenseits vom Standardmodell der Teilchenphysik. Informatiker wiederum betreiben mit GridKa am KIT eines der weltweit 11 großen Rechenzentren für die Verarbeitung und Speicherung des Daten von den Großexperimenten am CERN.

Die aktuelle Förderung für drei Jahre erfolgt innerhalb des BMBF-Verbundprojekts Elementarteilchenphysik mit dem CMS-Experiment am LHC (BMBF-FSP 104) und des BMBF-Forschungsinfrastruktur-Projekts (FIS-Projekt 05H2015) „Verbesserung des Spurdetektors für das Phase II Upgrade des CMS-Experiments“.

Meistgelesene News

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.