Forscher entwickeln kosteneffektive Energiespeichermethoden

Ekolyser-Prototyp läuft seit 1000 Stunden

Wasserstoff wird in Zukunft für die Energieversorgung immer wichtiger, denn durch ihn lassen sich große, regenerativ gewonnene Energiemengen auch über längere Zeiträume speichern. Im Projekt Ekolyser entwickeln Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich zusammen mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie Methoden für die Produktion von Wasserstoff mittels Elektrolyse von Wasser. In einer neuen Testanlage erprobten sie robustere und kostengünstige Werkstoffe. Der Prototyp hat nun seine vorgesehene Laufzeit von 1000 Stunden erreicht. Bis 2020 soll die entwickelte Technologie für die breite Anwendung einsatzfähig sein.

Der Ekolyser-Prototyp des Jülicher Instituts für Energie- und Klimaforschung hat seine vorgesehene Laufzeit von 1000 Stunden erreicht.

Forschungszentrum Jülich

Erneuerbare Energien sollen einen großen Anteil in der Energieversorgung der Zukunft übernehmen. Diese muss nicht nur umweltschonend, sondern auch zuverlässig und bezahlbar sein. Wind- und Sonnenenergie sind starken Fluktuationen unterworfen. Standort- und wetterbedingte Schwankungen müssen daher aufgefangen und ausgeglichen werden, damit die Stromversorgung dauerhaft garantiert ist. Um die gewonnene Energie zuverlässig zu speichern, so dass sie in 'mageren Zeiten' wieder abrufbar ist, bietet sich vorrangig Wasserstoff an: Der universell einsetzbare Energieträger kann in ein Gasnetz eingespeist oder zu flüssigen Kraftstoffen weiterverarbeitet werden. Mit entsprechenden Brennstoffzellen ausgestattete Fahrzeuge können Wasserstoff auch direkt als Treibstoff nutzen. Als Abgas entsteht bei der Reaktion lediglich Wasser. Wasserstoff kommt nicht frei in der Natur vor, er muss unter Energieaufwand erzeugt werden. Dies geschieht zum Beispiel durch die Spaltung von Wasser mithilfe elektrischer Energie. In ihrer konventionellen Form, der alkalischen Elektrolyse, wird mit Kalilauge angereichertes Wasser als Ausgangsstoff verwendet.

Bei der modernen Polymer-Elektrolyt-Membran (PEM)-Elektrolyse wird destilliertes Wasser durch elektrischen Strom an Elektroden in Sauerstoff, freie Elektronen und positiv geladene Wasserstoff-Ionen (Protonen) gespalten. Die Ionen treten durch eine Membran und verbinden sich mit den Elektronen zu Wasserstoff. Für ein effizientes System werden mehrere dieser Zellen in sogenannten Stacks hintereinander geschaltet, wie Batterien in einer Stabtaschenlampe. Separatorplatten, gewöhnlich aus Titan, trennen die Zellen eines solchen Stacks.

Im Gegensatz zu anderen Elektrolysearten benötigt die PEM-Elektrolyse keine bedenklichen Chemikalien. Sie ist außerdem leistungsfähiger: Die Zellen sind kleiner und es wird mehr Wasserstoff produziert. Ihr Nachteil ist der hohe Preis. Der Wirkungsgrad beträgt derzeit rund 70 Prozent: knapp ein Drittel der Energie geht verloren. Der hergestellte Wasserstoff ist zu teuer, insbesondere die als Katalysatormaterial und Separatoren verwendeten Edelmetalle treiben den Preis in die Höhe.

Im Rahmen des Projektes Ekolyser, das vom Institut für Energie- und Klimaforschung koordiniert wird, entwickelten die Forscher kostengünstige nachhaltige Materialien für die PEM-Elektrolyse. Erforscht werden unter anderem neue, robustere Membrantypen mit erhöhter Leitfähigkeit, die die Effizienz der Elektrolyse verbessern. Der Edelmetallanteil in den Katalysatorbeschichtungen und Separatorplatten soll stark reduziert oder sogar vollständig durch preiswertere Materialien ersetzt werden.

Die Forscher untersuchten eine Vielzahl von verschiedenen Materialien und Beschichtungen und unterzogen sie Langzeitprüfungen in Test-Elektrolyseuren. Der neueste Prototyp arbeitet mit speziell entwickelten Katalysatorschichten und Separatorplatten, in denen Titan durch strukturierte Edelstahlbleche ersetzt wurde. Der veranschlagte 1000-Stunden-Praxistest ist nun erfolgreich beendet worden. Als nächster Schritt ist eine größere Testanlage geplant. Die aktive Fläche der einzelnen Zellen des derzeitigen Prototypen beträgt 300cm2, in einem geplanten neuen Zellstapel sollen es 1000 cm2 pro Zelle werden. Damit ließe sich dann schon mehr als ein Megawatt elektrischer Leistung in Wasserstoff wandeln und speichern. Zum Vergleich: die Nennleistung großer Windenergieanlagen liegt etwa zwischen zwei und sieben Megawatt.

Ekolyser ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördertes Projekt des Forschungszentrums Jülich, des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion und der Industriepartner FuMA-Tech, SolviCore und Gräbener Maschinentechnik.

Meistgelesene News

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Virtuelles_Wasser

Durchflussbatterie der nächsten Generation stellt Rekorde auf - Zuckerzusatz spielt überraschende Rolle, indem er Kapazität und Langlebigkeit erhöht

Versteckspiel der vier Mangan-Atome - Neue Entdeckung bringt Wissenschaftler der künstlichen Fotosynthese einen Schritt näher

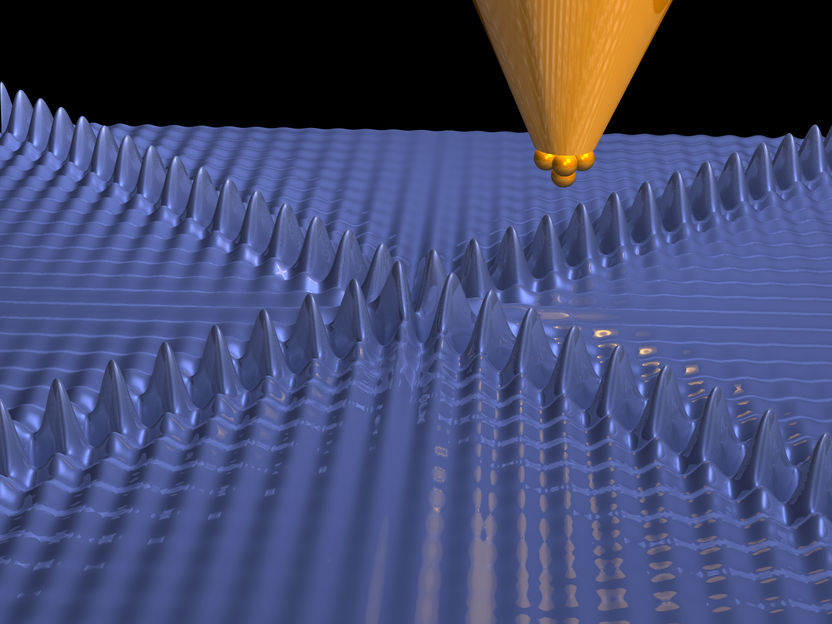

„Riesige“ Ladungsdichtestörungen in Nanomaterial entdeckt - Forscher verstärken Friedel-Oszillationen in dünnen Metallschichten

Neue elektrokatalytische Strategie ermöglicht ultraschnelles Laden von Lithium-Ionen-Batterien

Forscher entdecken innovativen Ansatz zur Herstellung neuartiger Materialien für Lithium-Ionen-Batterien

Meerwein-Ponndorf-Verley-Reduktion

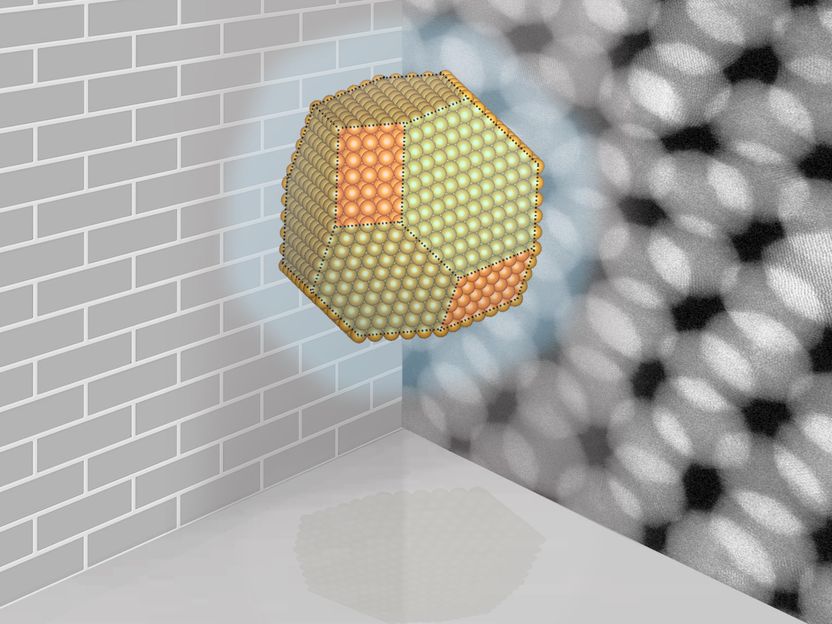

Selbstorganisation mit Ecken und Kanten - Polyeder bringen Chancen für neue Materialien

Theoretische Chemie

Karlovitz-Zahl

Dihydropyran