Diamantreibung

Simulation zeigt auf molekularer Ebene bislang unbekannte Reibungsmechanismen

An Schneidwerkzeugen, Lagern und Dichtungen helfen Diamantbeschichtungen, Reibung und Verschleiß zu reduzieren. Wasser vermindert die Reibung dabei erheblich. Die Gründe dafür sind bislang nicht vollständig verstanden. Das Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM und das Institut für Physik der Universität in Freiburg liefern mit einer Simulation neue Erklärungen für das Reibungsverhalten von Diamantoberflächen unter Wasserzugabe. Bedeutende Erkenntnis: Nicht nur die bekannte Passivierung der Oberflächen mit Wasser spielt eine Rolle, es tritt auch eine aromatische Passivierung mittels Pandey-Rekonstruktion auf.

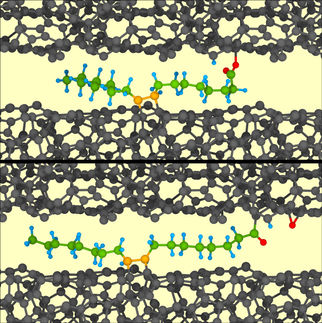

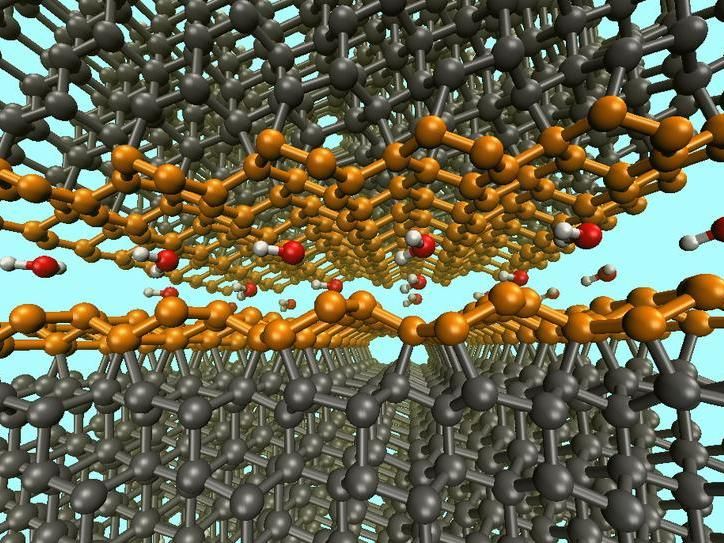

Passivierung von wassergeschmierten Diamantoberflächen durch aromatische Pandey-Rekonstruktion (orange)

© Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM

Diamantbeschichtungen sind heute gängig, um hochbelastete Werkzeuge und Maschinenbauteile vor Verschleiß zu schützen und so die Lebensdauer zu verlängern. Bekannt ist: Reiben zwei Diamantflächen trocken aneinander, so entsteht sehr starke Reibung, weil die reaktiven Kohlenstoffatome an der Oberfläche Bindungen mit den entsprechenden Atomen des Reibpartners eingehen. Kommen Wasser oder Luftfeuchtigkeit dazu, werden die Wassermoleküle aufgespalten und Wasserstoff und Hydroxyl-Gruppen gehen Bindungen mit dem reaktiven Kohlenstoff ein. Die Oberfläche ist gesättigt und der Reibungskoeffizient sinkt stark ab. Allerdings können bei fortgesetzter Reibung erneut offene Kohlenstoffatome auftreten, die wieder Bindungen mit dem Reibpartner eingehen. Deshalb ist es wichtig, eine schnelle Wiederabsättigung zu erreichen. »Um in diesem Punkt weiterzukommen, wollten wir präziser verstehen, wie genau die Reibung vom Wasser abhängt«, sagt Prof. Dr. Moseler, Leiter der Gruppe Multiskalenmodellierung und Tribosimulation am Fraunhofer IWM. Deshalb führte er gemeinsam mit seinen Kollegen Dr. Takuya Kuwahara und Dr. Gianpietro Moras großskalige Quantenmolekulardynamikrechnungen mit wassergeschmierten Diamantoberflächen durch. Um die Reibungsmechanismen exakt nachvollziehen zu können wurden nur wenige Wassermoleküle zugegeben.

Simulation zeigt vier unterschiedliche Reibungsmechanismen

Die Simulation führte zu überraschenden Ergebnissen. Der erste Durchgang mit sehr wenigen Wassermolekülen bestätigte die bereits bekannten Bindungen zwischen den Reibpartnern, auch Kaltverschweißung genannt, die zu starker Reibung führt. Dabei kommt es auch zur Amorphisierung von Kohlenstoff, also der Auflösung der kristallinen Struktur an der Oberfläche. Die zweite Simulation zeigte bereits einen neuen Fall: Hier verbanden sich die Oberflächen der Reibpartner über Äthergruppen. Diese Form der Kaltverschweißung führt ebenfalls zu hoher Reibung, es tritt aber keine Amorphisierung auf. Die Simulation mit ausreichend Wasser bestätigte die ebenfalls bekannte Absättigung der Oberflächen mit Wasserstoff und Hydroxylgruppen. Die Forscher konnten in ihrer Simulation aber noch einen weiteren bislang vollkommen unbekannten Reibungsfall ausmachen. »Bei der Zugabe von wenigen Wassermolekülen kam es bei einem der Reibpartner zu einer Aromatisierung der Oberflächenstruktur in Form der Pandey-Rekonstruktion«, erklärt Gianpietro Moras, »das heißt durch eine ringförmige Anordnung der Kohlenstoffatome passiviert sich die Diamantoberfläche selbst.« Der andere Reibpartner sättigt in diesem Fall seine Oberfläche mit Wasserstoff und Hydroxylgruppen. Folge ist ebenfalls ein sehr kleiner Reibungskoeffizient.

Die Ergebnisse sind auf andere Materialien übertragbar

Die Pandey-Rekonstruktion kann als Schritt hin zu einer vollständigen Rekonstruktion der Oberflächen betrachtet werden. »In der Simulation konnten wir in weitergehenden Schritten sehen, dass sich in der Ringstruktur Graphenkuppeln bilden, die die Reibung weiter reduzieren«, so Moseler. Auch die Bildung von selbstständigen Graphenlagen zwischen den Reibpartnern konnte in der Simulation beobachtet werden. In weiteren Schritten soll untersucht werden, wie die Aromatisierung gezielt forciert werden kann, beispielsweise durch eine Dotierungen der Diamantoberfläche. »Wichtig ist zudem, dass sich unsere Ergebnisse auch auf kovalente Materialien, wie zum Beispiel Silicium übertragen lassen«, ergänzt Moras. Die Wissenschaftler gehen zudem davon aus, dass auch bei amorphen Oberflächen eine aromatische Umstrukturierung möglich ist.

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.