Expertenrunde der Weltgesundheitsorganisation diskutiert gesundheitliche Bewertung von PCB

Zwar ist die Belastung der Menschen in Deutschland durch polychlorierte Biphenyle (PCB) in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Doch noch immer nehmen die Menschen relativ hohe Mengen von PCB über die Nahrung und in geringem Umfang auch über die Luft auf. So haben auch Meldungen über PCB-belastete Schulen Eltern, Schüler und Lehrer in den vergangenen Wochen stark verunsichert. Unbestritten ist: PCB können die Gesundheit schädigen, doch es gibt noch viele offene Fragen. Die Bewertung der gesundheitlichen Wirkungen von PCB war auch Gegenstand einer internationalen Expertenrunde der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die sich in der vergangenen Woche im Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz (BgVV) in Berlin traf. Im Mittelpunkt standen die sogenannten non-dioxin-like PCB, also polychlorierte Biphenyle, die in ihrer Wirkung keine oder wenig Ähnlichkeit mit den hochgiftigen Dioxinen haben. Die Experten aus acht Ländern waren sich einig, dass die Belastung der Bevölkerung mit PCB weiterhin deutlich verringert werden muss.

Polychlorierte Biphenyle wurden in der Vergangenheit aufgrund ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften in großem Umfang zum Beispiel in Klebstoffen, als Weichmacher in Farben und Dichtungsmassen und als Kühlmittel in Transformatoren eingesetzt. PCB-haltige Dichtungs- und Fugenmassen sind heute eine der Hauptquellen für erhöhte PCB-Konzentrationen in der Raumluft. Seit 1989 ist der Einsatz von polychlorierten Biphenylen in Deutschland verboten. Menschen nehmen PCB hauptsächlich über die tierische Nahrung und - in geringerem Maße - auch über die Atemluft auf. PCB reichern sich im Fettgewebe an. Die Gruppe der polychlorierten aromatischen Biphenyle umfasst rund 200 Substanzen. Sie schädigen unter anderem das Immunsystem und das zentrale Nervensystem. Ein Teil weist dioxinähnliche Wirkungen auf. Diese Substanzen werden deshalb dioxin-like PCBs genannt. Andere PCB haben in ihrer Wirkung keine oder wenig Ähnlichkeit mit Dioxinen und werden deshalb als non-dioxin-like PCB bezeichnet.

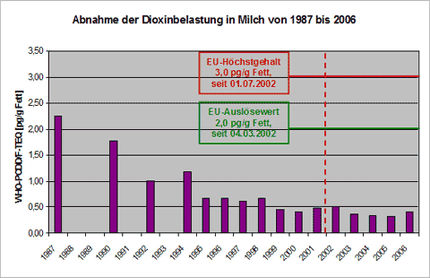

1998 legte die WHO einen Wert für die duldbare tägliche Aufnahme (TDI) fest, der sowohl Dioxine und Furane als auch 12 dioxin-ähnliche PCB umfasst. Der Wert liegt bei 1-4 Pikogramm (pg) - ein Pikogramm ist ein Billionstel Gramm - sogenannter Dioxin-Äquivalente (WHO-TEQ) pro Kilogramm (kg) Körpergewicht (KGW). Im Sinne eines vorsorgenden Verbraucherschutzes wird der Wert von 1 pg WHO-TEQ/kg KGW seither von BgVV und Umweltbundesamt (UBA) als Zielwert für Risikobewertungen zugrunde gelegt.

Aus der Tatsache, dass dieses Bewertungskonzept die Gruppe der non-dioxin-like PCB nicht einschließt, ergeben sich Unsicherheiten in der Risikobewertung dieser Substanzgruppe. Viele PCB sind schwer abbaubar und reichern sich in der Nahrungskette an. Sie machen den Großteil der PCB aus, die in Muttermilch und Körpergeweben gefunden werden. Im Tierversuch wurden - unter anderem - Wirkungen auf das Nervensystem und den Hormonhaushalt beobachtet. Auch tumorauslösende Wirkungen sind dokumentiert. Die Aussagen zu Wirkungen beim Menschen sind widersprüchlich.

Für BgVV und UBA stellte sich die Frage, ob die gesundheitlichen Wirkungen der non-dioxin-like-PCB wegen des Fehlens eines eigenen Bewertungskonzeptes bei Risikobewertungen möglicherweise unterschätzt werden, oder ob die dioxinähnlichen PCB die kritischere Substanzgruppe darstellen und die Begrenzung ihrer Aufnahmemenge den gesundheitlichen Verbraucherschutz auch für die non-dioxin-like-PCB ausreichend sicherstellt. Diese Frage stand nun im Mittelpunkt des Fachgesprächs der WHO. Vor einer abschließenden Beurteilung, ob separate Bewertungsmaßstäbe für diese Substanzgruppe erforderlich sind, will die Expertengruppe alle verfügbaren Daten sorgfältig prüfen lassen. An diesen ersten Gedankenaustausch soll sich dann ein weiteres internationales Fachgespräch anschließen. Über das Treffen in Berlin wird ein Bericht von der WHO erstellt.

Meistgelesene News

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.