Dem Geheimnis des Glasübergangs auf der Spur

Wissenschafter der TU Graz sind Wegbereiter für neue Hochleistungsmaterialien

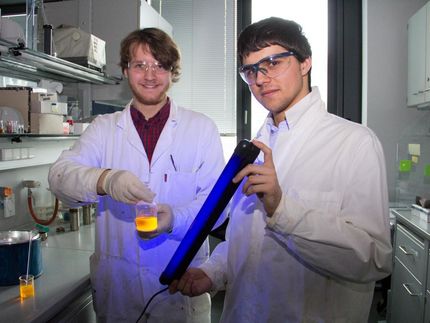

Aus physikalischer Sicht ist die Gruppe der Gläser vielfältig: Sie umfasst Festkörper mit außergewöhnlichen Eigenschaften, bei denen der flüssige Zustand eingefroren ist. Physikern des Instituts für Materialphysik der TU Graz ist es nun in Zusammenarbeit mit deutschen und chinesischen Wissenschaftern gelungen, einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung der Mechanismen des so genannten Glasübergangs - des Übergangs vom amorphen, also strukturlosen Festkörper in den Zustand der unterkühlten Schmelze - zu leisten.

Immer mehr Metalle lassen sich in den amorphen Zustand bringen. Damit zählen sie zu den "metallischen Gläsern", deren ungeordnete Strukturen außergewöhnliche mechanische und magnetische Eigenschaften besitzen sowie hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen. "Der so genannte Glasübergang in diesen Festkörpern ist von enormer Bedeutung für die Beschaffenheit der Materialien, Wissen über diesen Vorgang daher von zentraler Bedeutung für mögliche Anwendungen", erläutert Projektleiter Wolfgang Sprengel vom Institut für Materialphysik der TU Graz. "Beim Glasübergang ändern sich die mechanischen Materialeigenschaften rapide mit der Temperatur", erklärt der Wissenschafter. "Aus unseren neuesten Untersuchungen können wir schließen, dass sich metallische Gläser in der Nähe des Glasübergangs ähnlich verhalten wie kristalline Metalle bei Erwärmung: Sie sind wesentlich von der Einführung freier atomarer Plätze bei höheren Temperaturen bestimmt, die bei Absenkung der Temperatur wieder verschwinden", so Sprengel.

Der Nachweis gelang den Forschern, die mit Wissenschaftern der Universitäten Beijing, Stuttgart und Ulm kooperieren, mit der "Methode der zeitdifferenziellen Dilatometrie": "Darunter verstehen wir eine zeitabhängige Ausdehnungsmessung bei konstanter Temperatur nach raschen Temperaturwechseln, mit der wir Änderungen der Materialabmessungen bis in den Nanometerbereich bestimmen können", so Sprengel, der die lasergestützte Messmethode am Institut für Materialphysik der TU Graz weiterentwickelt. "Die Ergebnisse der Forschungsarbeit sind ein wichtiger Schritt für das Verständnis amorpher Materialien wie Quarzglas und Polymere und sind von großer Bedeutung für die Festkörper- und Materialphysik", zeigt sich Institutsleiter Roland Würschum optimistisch.

Originalveröffentlichung: PNAS 2007, Bd. 104, S. 12962.

Meistgelesene News

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

HYPERION II von Bruker

FT-IR und IR-Laser-Imaging (QCL) Mikroskop für Forschung und Entwicklung

Untersuchen Sie makroskopische Proben mit mikroskopischer Auflösung (5 µm) in sekundenschnelle

Eclipse von Wyatt Technology

FFF-MALS System zur Trennung und Charakterisierung von Makromolekülen und Nanopartikeln

Neuestes FFF-MALS-System entwickelt für höchste Benutzerfreundlichkeit, Robustheit und Datenqualität

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.