Auf dem Weg zu neuen Funktionswerkstoffen: Organismen erzeugen Materialien

Oxidkeramiken wie Zinkoxid oder Titandioxid können in Solar- und Brennstoffzellen oder als extrem kratzfeste Beschichtungen eingesetzt werden. Die Herstellung dieser Funktionswerkstoffe ist allerdings bisher nur mit erheblichem verfahrenstechnischen Aufwand sowie unter erhöhten Prozesstemperaturen und/oder hohem Druck möglich. Dies ist teuer und zudem begrenzen technische Einschränkungen die Einsatzmöglichkeiten. So können beispielsweise temperaturempfindliche Materialien wie Kunststoffe kaum integriert werden. Die Bildung komplexer Strukturen ist erschwert oder gar unmöglich. Wissenschaftler der Universität Stuttgart versuchen nun im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsvorhabens, Oxidkeramiken biologisch zu erzeugen.

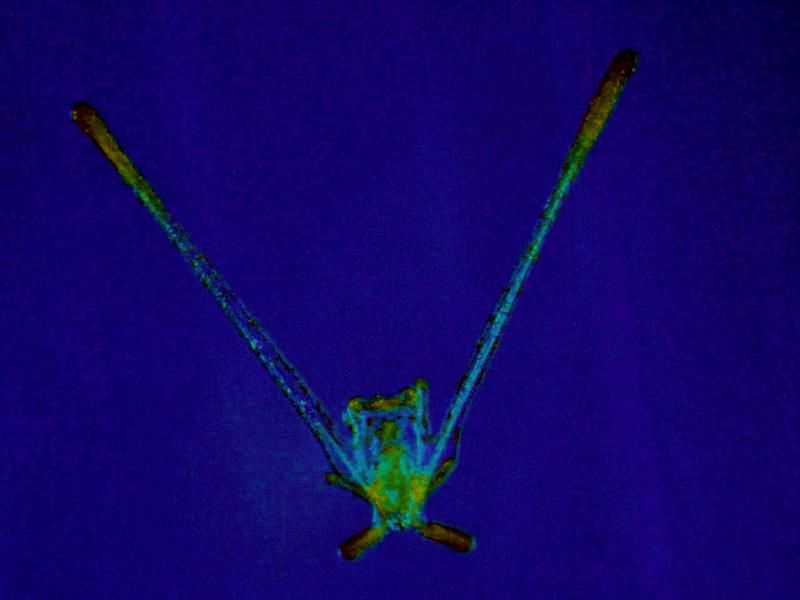

Seeigellarve - durch die Gabe von zum Beispiel mit Zink angereicherten Futterorganismen sollen Fremd-Ionen in das Skelett eingelagert und auf diese Weise Oxidkeramiken erzeugt werden.

Universität Stuttgart, Biologisches Institut

Die Arbeitsgruppe der Uni Stuttgart nutzt das Prinzip der Natur, nach dem nichtmetallische anorganische Materialien unter Umgebungsbedingungen durch Biomineralisation gebildet werden. Organismen produzieren eine bioorganische Schablone, die als sogenanntes Templat die Bildung eines anorganischen Minerals (zum Beispiel Calciumcarbonat) aus einem wässrigen Medium steuert. Die Natur liefert jedoch nur Minerale, die technisch kaum nutzbar sind. Die Forscher der Fachrichtungen Zoologie, Molekularbiologie und Virologie, Materialwissenschaft, Technische Biochemie sowie Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festigkeitslehre wollen nun Verfahren entwickeln, die es ermöglichen, dass lebende Organismen technisch interessante Oxidkeramiken sowie organisch/anorganische Hybride (Werkstoffverbünde) herstellen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert das Projekt mit insgesamt 1,5 Mio. Euro für zunächst drei Jahre. Sieben Mitarbeiterstellen wurden davon unter anderem geschaffen. Das Projekt ist in sechs Bereiche unterteilt.

Im Arbeitspaket "in vivo Synthese" untersucht eine Forschergruppe die Eignung ein- und mehrzelliger Organismen zur Erzeugung der Oxidkeramiken. Anschließend isoliert sie die für die Biomineralisation relevanten Proteine und klont die zugehörigen Gene. Als Versuchsorganismen dienen Bakterien, Ciliaten, Algen sowie Seeigel und ihre Larven. Im Arbeitspaket "in vitro Synthese" werden die in vivo identifizierten Proteine zur direkten Abscheidung von anorganischen Funktionsmaterialien aus wässrigen Salzlösungen verwendet. Hier wird auch das Tabakmosaikvirus als proteinbasiertes Templat eingesetzt. Im dritten Arbeitspaket "Molekulare Modellierung" untersuchen die Forscher die Wechselwirkungen von Peptiden und Proteinen mit oxidkeramischen Oberflächen mit molekulardynamischen Simulationen. In Verbindung mit den aus in vivo und in vitro-Untersuchungen gewonnen Daten erstellen sie familienspezifische Proteindatenbanken, die einen systematischen Sequenzvergleich und eine Strukturmodellierung ermöglichen. In den Arbeitspaketen "Struktur" und "Eigenschaften" analysieren die Wissenschaftler Biominerale sowie die erzeugten Oxidkeramiken und Werkstoffverbünde. Strukturprinzipien sollen so von Biomineralien auf Funktionswerkstoffe übertragen werden, um beispielsweise deren mechanische Beständigkeit zu erhöhen. Für das Arbeitspaket "Kontinuumsmechanische Modellierung" simuliert die zuständige Arbeitsgruppe die ermittelten mechanischen Eigenschaften im Rechner. Dabei führt sie numerische Untersuchungen zum Verformungs- und Schädigungsverhalten der Keramiken unter mechanischer Beanspruchung durch und optimiert die Prozesse.

Meistgelesene News

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

DynaPro NanoStar II von Wyatt Technology

NanoStar II: DLS und SLS mit Touch-Bedienung

Größe, Partikelkonzentration und mehr für Proteine, Viren und andere Biomoleküle

AZURA Purifier + LH 2.1 von KNAUER

Präparative Flüssigkeitschromatografie - Neue Plattform für mehr Durchsatz

Damit sparen Sie Zeit und verbessern die Reproduzierbarkeit beim Aufreinigen

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.