Wassertropfen als Miniaturbeschleuniger

Physiker des Max-Born-Instituts haben Tröpfchen eines feinen Wasserstrahls mit ultrastarken Laserblitzen beschossen und konnten dadurch gerichtete Protonenstrahlen erzeugen. Laserinduzierte Protonenstrahlen haben eine hervorragende Strahlqualität und könnten deshalb für bestimmte Anwendungen in der Medizin oder der Materialanalytik eine Alternative zu den herkömmlichen Beschleunigern darstellen.

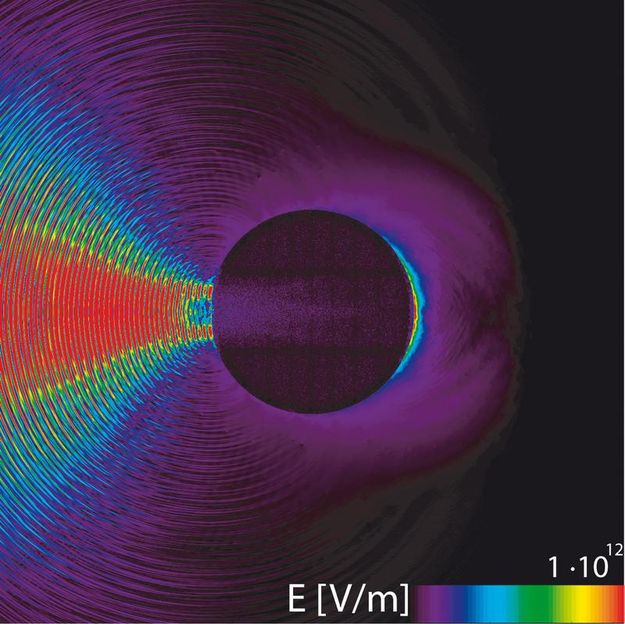

Was aussieht wie eine Sonnenfinsternis ist die Verteilung des elektrischen Feldes um einen Wassertropfen. Der intensive Laserimpuls (von links) beschleunigt Protonen von der Tropfenoberfläche.

MBI

Die klassischen Teilchenbeschleuniger werden immer größer. Den Rekord hält der Large Hadron Collider im schweizerischen Cern mit 27 Kilometern Umfang. Physiker brauchen diese Ausmaße, um Teilchen auf immer höhere Energien beschleunigen zu können. Wenn solche Teilchenstrahlen aufeinander prallen, entsteht eine Vielzahl von neuen Elementarteilchen. Die Physiker wollen so dem Innersten der Materie auf die Spur kommen.

Auch mit Lasern lassen sich Teilchen beschleunigen, wenn auch bislang noch weniger stark. Laserphysiker schießen dazu mit ultrakurzen, extrem starken Laserimpulsen auf Materie, meist auf eine dünne Folie, und erzeugen dadurch ein Plasma, in welchem die Elektronen vom Atomkern gelöst sind. Durch die hohe Energie des Laserimpulses entsteht ein starkes, gerichtetes elektromagnetisches Feld, das in der Lage ist, die Protonen zu beschleunigen. Die Protonenstrahlen sind energieärmer als die aus den Teilchenbeschleunigern. Sie haben aber eine besondere Eigenschaft: Ihre Emittanz - eine Art Strahlreinheit - ist hundertfach höher als bei herkömmlichen Beschleunigern. Weltweit wollen Laserphysiker deshalb eine neue Generation kompakter Beschleuniger auf Basis von Lasern entwickeln.

Die Wissenschaftler am Max-Born-Institut haben als Zielscheibe für ihre Laserimpulse erstmals Wassertröpfchen verwendet. "Tröpfchen in einem von uns speziell präparierten Wasserstrahl ermöglichen theoretisch eine hohe Wiederholrate von bis zu eine Millionen Mal pro Sekunde", begründet Dr. Thomas Sokollik das Interesse der Forscher. Eine Folie hingegen muss nach jedem Schuss mechanisch verrückt werden. Sokollik wollte in seiner Doktorarbeit herausfinden, ob sich durch Beschuss von Wassertröpfchen überhaupt gerichtete Protonenstrahlen erzeugen lassen, und welche physikalischen Vorgänge sich dabei abspielen.

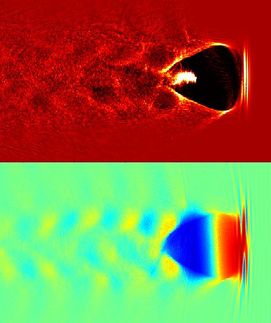

Den Laserstrahl aus ihrem 30-Tera-Watt-Laser teilten die MBI-Forscher dafür in zwei Strahlen. Den einen richteten sie auf die Tröpfchen, mit dem anderen erzeugten sie durch Beschuss einer dünnen Titanfolie einen Untersuchungs-Protonenstrahl. Mit diesem sogenannten "Protonen Imaging" gewannen die Physiker beeindruckende Bilder von der Form des elektromagnetischen Feldes, welches sich rund um das Wassertröpfchen bildete. Sie konnten zeigen, dass die Protonen hinter dem Wassertröpfchen in Richtung des Laserpulses beschleunigt werden.

Die Aufnahmen mit dem Protonen-Untersuchungsstrahl zeigten überraschend klare kanalartige Strukturen, die sich mit Computersimulationen in Einklang bringen ließen. Die Physiker konnten auch eine relativ rasche Abklingzeit des elektrischen Feldes messen, die sie nicht erwartet hatten. Dieses Phänomen erklärt weitere Eigenschaften der erzeugten Protonenstrahlung und initiierte weitere Experimente.

Für praxistaugliche Beschleuniger sind heutige Laser aber noch nicht stark genug. Sowohl die Spitzenleistung der einzelnen Pulse als auch ihre Wiederholrate begrenzen derzeit noch ihren Einsatz. So schießt der MBI-Laser "nur" zehn Mal pro Sekunde. Die nächste Generation mit 100 Hz und mehr ist am MBI allerdings schon in Entwicklung. Bei der rasanten Entwicklung der Lasertechnologie hin zu immer leistungsfähigeren Modellen sehen die Physiker gute Chancen für solche Protonenquellen. Auf dem Gebiet der laserinduzierten Plasmen ist aber noch viel Grundlagenforschung nötig. Gebündelt werden diese Forschungsaktivitäten in nationalen und internationalen Programmen wie dem Transregio 18 der DFG und den Projektentwicklungen zur Extreme Light Infrastructure (ELI) der EU.

Originalveröffentlichung: Physical Review Letters, 103, 13, 2009

Meistgelesene News

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

Rotating Ring Disk Elektrode Rotator von C3 Prozess- und Analysentechnik

Präzise Rotation und einfacher Elektrodenwechsel - Entdecken Sie das innovative Rotator-System!

Elektrochemische Messzellen und Elektroden von C3 Prozess- und Analysentechnik

Ersetzen Sie viele Messzellen mit unserer vielseitigen Voltammetriezelle für präzise Messergebnisse

Interface 1010 von C3 Prozess- und Analysentechnik

Optimieren Sie Ihre elektrochemische Messungen für präzise Ergebnisse und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Reference 620 von C3 Prozess- und Analysentechnik

Potentiostat / Galvanostat / ZRA mit maximaler Empfindlichkeit und minimalem Rauschen für wegweisende Forschung

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Kategorie:Radiochemie

Elektrische_Flussdichte

Wissenschaftler schlagen Maßnahmen zur Optimierung von Batterierecycling vor - Elf Minen und 57 Recyclinganlagen weniger: Ökonomisches und ökologisches Einsparpotenzial bei Materialverbrauch für Elektromobilität in Europa

Brinox d.o.o. - Medvode, Slowenien

Kategorie:Cadmiummineral

Jarosit

WESSLING GmbH - Altenberge, Deutschland

Nuova Oter s.r.l. - Borgo Pasubio, Italien