Bindungsbruch: Mitmachen oder nicht?

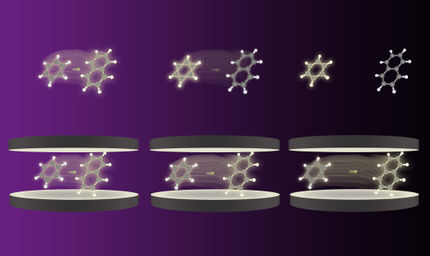

Ob und wie sich chemische Reaktionen durch gezielte Schwingungsanregung der Ausgangsstoffe beeinflussen lassen, untersuchen Physiker um Roland Wester an der Universität Innsbruck. Sie konnten nun demonstrieren, dass die Anregung mit einem Laserstrahl die Effizienz einer chemischen Austauschreaktion nicht beeinflusst und die angeregte Molekülgruppe bei der Reaktion nur als Zuschauer fungiert.

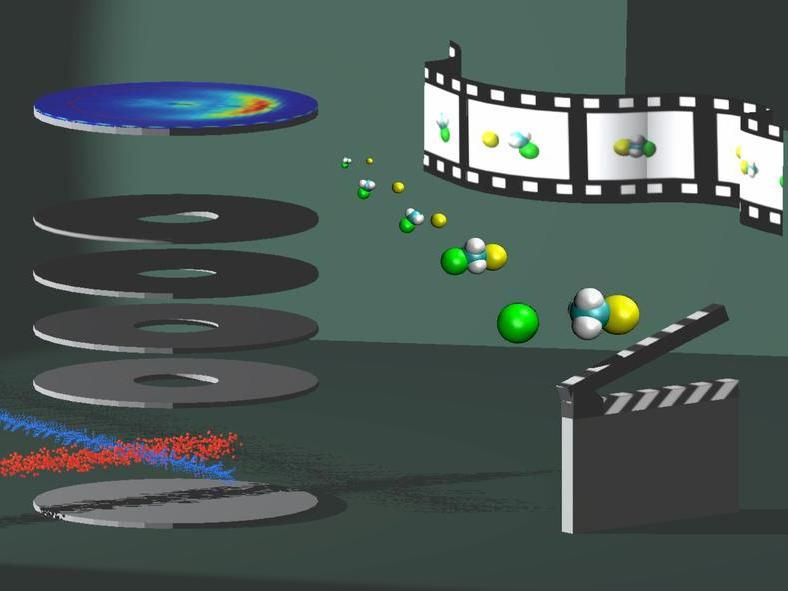

In einem eigens konstruierten Experiment können die Forscher die Austauschreaktion fast wie in einem Film detailgenau beobachten.

The Royal Society of Chemistry

Eine häufig verwendete Reaktion in der Organischen Chemie ist die nukleophile Substitution. Sie spielt zum Beispiel eine wichtige Rolle in der Synthese neuer Verbindungen oder bei Biomolekülen in Lösung und ist deshalb auch industriell von großer Bedeutung. Bei der Reaktion treffen geladene Teilchen auf Moleküle und eine molekulare Gruppe wird dabei durch eine andere ersetzt. Seit langem versucht die Wissenschaft diese Vorgänge im Grenzbereich von Chemie und Physik auf atomarer Ebene im Labor zu reproduzieren und zu verstehen. Das Team um den Experimentalphysiker Roland Wester am Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik der Universität Innsbruck ist hier eine der weltweit führenden Forschungsgruppen.

Andere Reaktion verstärkt

In einem eigens konstruierten Experiment lassen die Innsbrucker Physiker die geladenen Teilchen mit Molekülen im Vakuum kollidieren und untersuchen die Reaktionsprodukte. Um festzustellen, ob die gezielte Schwingungsanregung einen Einfluss auf eine chemische Reaktion hat, nutzen die Wissenschaftler einen Laserstrahl, der einen Bereich des Moleküls in Schwingung versetzt. Im aktuellen Experiment kamen negativ geladene Fluor-Teilchen (F-) und Jodmethan-Moleküle (CH3I) zum Einsatz. Bei der Kollision entstehen wegen des Austauschs der Jod-Bindung durch eine Fluor-Bindung ein Fluormethan-Molekül und ein negativ geladenes Jod-Teilchen. Bevor die Teilchen aufeinandertreffen, werden mit dem Laser im Moleküle Streckschwingungen der Wasserstoff-Kohlenstoff-Verbindungen angeregt. „Unsere Messungen zeigen, dass die Laseranregung die Austauschreaktion nicht verstärkt“, sagt die beteiligte Wissenschaftlerin Jennifer Meyer. „Die Wasserstoffatome scheinen die Reaktion nur zu beobachten.“ Untermauert wird das Ergebnis durch die Beobachtung, dass eine Konkurrenz-Reaktion stark zunimmt. Dabei wird dem Jodmethan-Moleküle ein Wasserstoffatom entrissen und es entsteht ein Fluorwasserstoff (HF). „Wir lassen 20 Mal pro Sekunde zwei Teilchen aufeinanderprallen, jedes zweite Mal kommt der Laser zum Einsatz. Und das wiederholen wir Millionen Mal“, erklärt Meyer. „Immer dann, wenn der Laser einstrahlt, wird diese Protonentauschreaktion drastisch verstärkt.“ Theoretische Chemiker der Universität Szeged in Ungarn und der University of New Mexico in den USA bestätigten die experimentellen Ergebnisse aus Innsbruck mit Hilfe von Computersimulationen.

Rolle der Beobachter im Fokus

In der hochpräzisen Untersuchung von chemischen Prozessen wurde bisher vor allem das einfachste Modell erforscht, die Reaktion eines Atoms mit einem zweiatomigen Molekül. „Hier sind alle Teilchen unweigerlich an der Reaktion beteiligt. Es gibt keine Beobachter“, sagt Roland Wester. „Das von uns nun untersuchte System ist so groß, dass erstmals Beobachter auftauchten. Es ist aber noch klein genug, um diese Beobachter noch sehr präzise erforschen zu können.“ Bei großen Molekülen gibt es sehr viele Teilchen, die nicht direkt an einer Reaktion beteiligt sind. Deren Rolle zu untersuchen, ist das langfristige Ziel der Arbeitsgruppe um Roland Wester. Dazu wollen die Forscher auch das aktuelle Experiment noch verfeinern, um mögliche subtile Effekte aufzudecken.

Laserkontrollierte Chemie

Für die Anwendung wichtig ist dabei auch die Frage, ob durch die gezielte Anregung einzelner Molekülgruppen bestimmte Reaktionen verstärkt werden können. „Wenn man etwas verstanden hat, kann man auch Kontrolle ausüben“, resümiert Roland Wester. „Anstatt eine Reaktion über Wärme anzuregen, macht es unter Umständen Sinn, nur einzelne Molekülgruppen anzuregen, um eine bestimmte Reaktion zu erzielen,“ ergänzt Jennifer Meyer. So lassen sich möglicherweise konkurrierende Reaktionsprozesse vermeiden, die in der industriellen Chemie oder biomedizinischen Forschung ein häufiges Problem darstellen. Je besser die Kontrolle über die chemische Reaktion ist, deshalb weniger Abfall entsteht und desto geringer fallen die Kosten aus.

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

Stei, Martin and Carrascosa, Eduardo and Dörfler, Alexander and Meyer, Jennifer and Olasz, Balázs and Czakó, Gábor and Li, Anyang and Guo, Hua and Wester, Roland; "Stretching vibration is a spectator in nucleophilic substitution"; Science Advances; 2018

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.