Dynamische Nanowelt im Fokus

Beobachtung von Metamaterialien in Echtzeit

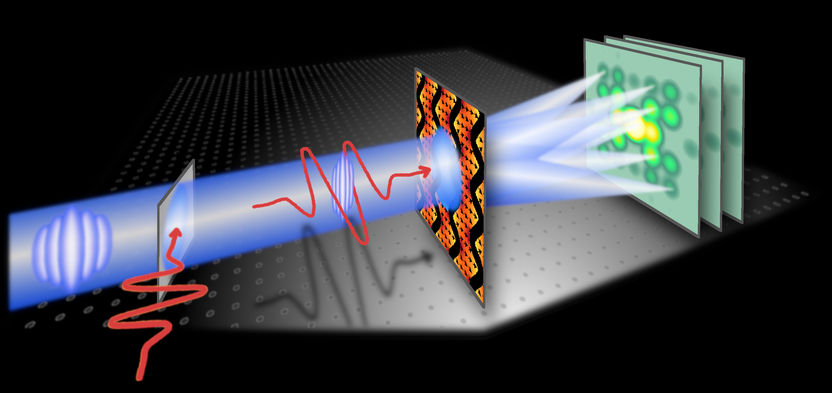

Physiker der Universität Konstanz, der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU München) und der Universität Regensburg haben experimentell nachgewiesen, dass ultrakurze Elektronenpulse durch die Interaktion mit Lichtwellen in nanophotonischen Materialien eine quantenmechanische Phasenverschiebung erfahren, mittels derer sich die Funktionsweise von Nanomaterialien bei Lichteinstrahlung direkt sichtbar machen lässt. Die Ergebnisse sind in der neuesten Ausgabe von Science Advances erschienen.

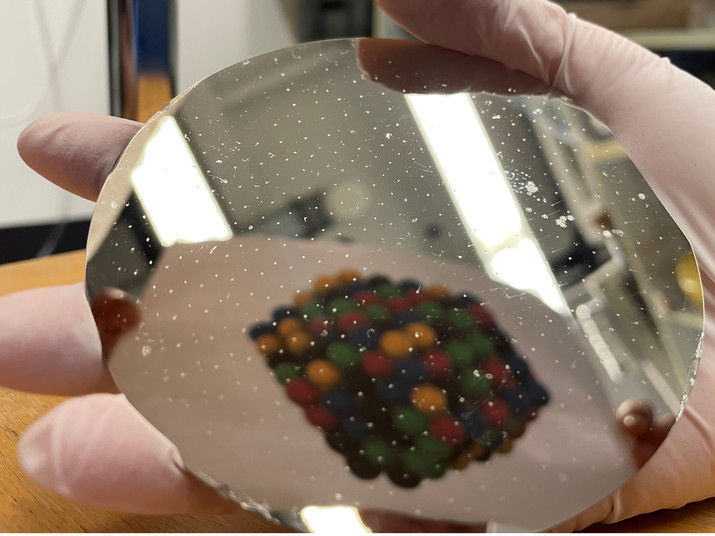

Zeitaufgelöste Elektronenbeugung an optisch angeregten Metamaterialien

Kathrin Mohler, Ludwig-Maximilians-Universität München

Nanophotonische Materialien und Metamaterialien

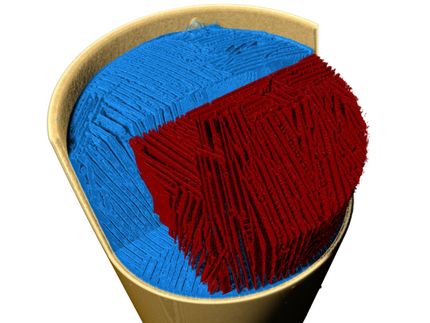

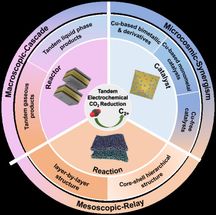

In der Natur finden sich viele Materialien, die elektromagnetische Wellen wie Licht auf verschiedenste Art und Weise beeinflussen können. Für die Erzeugung neuartiger optischer Effekte zur Entwicklung von besonders effizienten Solarzellen, Tarnkappen oder Katalysatoren bedarf es dagegen meist künstlicher Strukturen, sogenannter Metamaterialien. Diese Materialien erzielen ihre außergewöhnlichen Eigenschaften durch eine ausgefeilte Nanostrukturierung, das heißt, durch eine rasterförmige Anordnung kleinster Bausteine auf Längenskalen deutlich unterhalb der Wellenlänge des Anregungslichtes.

Um solche Metamaterialien charakterisieren und weiterentwickeln zu können, müssen die Wissenschaftler verstehen, wie sich die einfallenden Lichtwellen an den kleinen Strukturen verhalten und mit ihnen interagieren. Folglich müssen die optisch angeregten Nanostrukturen und ihre elektromagnetischen Nahfelder sowohl mit einer räumlichen Auflösung im Bereich von Nanometern (~10-9 m) als auch mit einer zeitlichen Auflösung unterhalb des Anregungszyklus (~10-15 s) vermessen werden. Die herkömmliche Lichtmikroskopie allein gelangt hier jedoch an ihre Grenzen.

Ultraschnelle Elektronenbeugung an optisch angeregten Nanostrukturen

Elektronen haben im Gegensatz zu Licht eine Ruhemasse und bieten daher eine 100.000-fach bessere räumliche Auflösung als Licht. Darüber hinaus dienen Elektronen mittels ihrer Ladung auch als Sensoren für elektromagnetische Felder und Potentiale. Jetzt gelang es einem Team unter der Leitung von Prof. Dr. Peter Baum (Universität Konstanz), extrem kurze Elektronenimpulse erfolgreich für eine derartige Messung einzusetzen. Die Dauer der Elektronenimpulse wurde dafür mittels Terahertz-Strahlung in der Zeit so stark komprimiert, dass die Forschenden die optischen Schwingungen der elektromagnetischen Nahfelder an den Nanostrukturen detailliert auflösen konnten.

Hohe Auflösungen in Raum und Zeit

„Die Herausforderung bei diesem Experiment besteht in der hohen Auflösung, die gleichzeitig in Raum und Zeit gewährleistet werden muss. Um Raumladungseffekte zu vermeiden, verwenden wir nur einzelne Elektronen pro Impuls und beschleunigen diese Elektronen auf Energien von 75 Kiloelektronenvolt“, erklärt Peter Baum, Letztautor der Studie und Leiter der Arbeitsgruppe für Licht und Materie am Fachbereich Physik der Universität Konstanz. Werden diese extrem kurzen Elektronenimpulse an den Nanostrukturen gestreut, interferieren sie aufgrund ihrer quantenmechanischen Eigenschaften mit sich selbst und erzeugen ein Beugungsbild der Probe.

Wechselwirkung mit den elektromagnetischen Feldern und Potentialen

Die optische Anregung der Nanostrukturen wird nach dem Anregungs-Abfrage-Prinzip untersucht. Nach der optischen Anregung der Nahfelder kommt zu einem definierten Zeitpunkt der ultrakurze Elektronenimpuls und misst die zeitlich eingefrorenen Felder in Raum und Zeit. „Gemäß den Vorhersagen von Aharonov und Bohm verschiebt sich die quantenmechanische Phase der Wellenfunktion der Elektronen, wenn sie durch elektromagnetische Potentiale fliegen“, erläutert Kathrin Mohler, Doktorandin an der LMU München und Erstautorin der Studie. Diese optisch induzierten Phasenverschiebungen liefern einen Einblick in die ultraschnelle Lichtdynamik an den Nanostrukturen, so dass letztlich eine filmartige Bildersequenz von der Wechselwirkung des Lichts mit den Nanostrukturen entsteht.

Erschließung neuer Anwendungsgebiete für Elektronenholografie und -beugung

Diese Experimente zeigen auf, wie sich in Zukunft mit der Elektronenholografie und -beugung die grundlegenden Licht-Materie-Wechselwirkungen in nanophotonischen Materialien und Metamaterialien besser verstehen lassen. Dadurch könnten kompakte Optiken, neuartige Solarzellen oder effiziente Katalysatoren entwickelt und optimiert werden.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

JULABO: Spatenstich für modernes Lager- und Logistikzentrum

Autoscheiben aus Kunststoff

Ölwechsel

REACH: Öffentliche Kommentierung zu besorgniserregenden Stoffen eröffnet

COPIRIDE - Fabrikkonzept der Zukunft für die Chemische Industrie in Europa

Leistungsfähige Multi-Element-Katalysatoren schnell identifizieren - Entdeckung komplexer Katalysatoren durch computergestützte Vorhersage und Hochdurchsatz-Experimente

Studie: Pharmaindustrie entdeckt Produktlebenszyklus Management

Kuka baut weitere Stellen ab