Meister der Tarnung: rPEG ist das neue Multitalent im Baukasten der Polymerchemie

Alternative zu PEG gefunden: Plattformtechnologie ermöglicht Anwendungen in den verschiedensten Bereichen

Es ist fast so, als ob die Stecknadel im Heuhaufen gefunden wurde: Für das in der Pharmazie und Medizin als nahezu unersetzlich geltende Polyethylenglykol (PEG) steht eine Alternative bereit, die dessen Vorteile bewahrt, gleichzeitig aber seine Nachteile vermeidet. Die als "rPEG" bezeichnete neue Substanzklasse besitzt das Potenzial, den Angriffen durch das Immunsystem und dessen Antikörpern zu entgehen – eine Fähigkeit, die PEG in den vergangenen Jahren zunehmend verloren hat. "Mit rPEG verfügen wir über eine Plattformtechnologie, die uns ausgesprochen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten eröffnet", erklärt Prof. Dr. Holger Frey von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU). Seine Arbeitsgruppe ist vor drei Jahren auf die neue Substanzklasse gestoßen. "Wir haben einen bunten Strauß an Ideen, wie wir die neue Klasse an rPEGs in Zukunft einsetzen könnten, angefangen bei der Medizin über die Chemie bis hin zu den Materialwissenschaften", so Dr. Rebecca Matthes aus dem rPEG-Team.

Polyethylenglykol hat jahrzehntelang gute Dienste geleistet

Polyethylenglykol ist ein Tausendsassa im Baukasten der chemischen und pharmazeutischen Industrie: Es findet sich in Duschgel und Zahnpasta, Waschmittel und Lithium-Ionen-Akkus, Backmischungen und Funktionskleidung. Ein legendäres Schiffswrack aus dem 17. Jahrhundert, das königliche schwedische Schiff Vasa, wurde mit PEG konserviert. "Die Polyethylenglykole haben sich seit ihrer Entdeckung in den 1930er-Jahren nahezu unentbehrlich gemacht", beschreibt Frey die Erfolgsgeschichte der strukturell einfachen, wasserlöslichen Polymere. Wegen ihrer hohen Wasserlöslichkeit, sehr guten Verträglichkeit, chemischen Stabilität und günstigen Herstellung sind sie ausgesprochen vielseitig verwendbar.

Eine besonders wichtige Rolle erfüllen PEGs in pharmazeutischen und medizinischen Anwendungen. Durch einen als PEGylierung bezeichneten Prozess werden Wirkstoffe oder Proteine mit PEG ummantelt und sind dadurch für das Immunsystem unsichtbar sowie hervorragend wasserlöslich. Mit diesem Tarnumhang werden die Wirkstoffe, ebenso wie mRNA-Impfstoffe, vor einem vorzeitigen Abbau durch körpereigene Substanzen geschützt und entgehen auch dem Angriff des Immunsystems. "Die PEGylierung hat sich gerade in der Pharmazie als hervorragende Methode erwiesen, um Medikamente sicher und effizient zu verabreichen", so Frey.

Doch der Tarnumhang hat Löcher bekommen. In den letzten Jahren wurde zunehmend offensichtlich, dass das Immunsystem Wege gefunden hat, um PEG zu erkennen. Der Großteil der westlichen Bevölkerung weist bereits Antikörper gegen die Polymere auf.

PEG wird mit ähnlichem Partner kombiniert

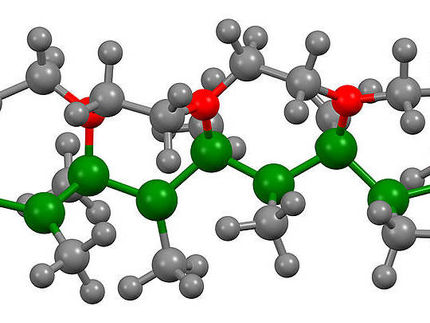

Hier setzt das neue Konzept des Teams unter der Leitung von Frey an. "Wir haben den Grundbaustein von PEG, das Ethylenoxid, mit einem strukturell verwandten Molekül namens Glycidylmethylether kombiniert. Die damit hergestellten Materialien werden von Anti-PEG-Antikörpern nicht mehr erkannt, weil sich die Moleküle nun wie Ästchen an einer Kette verteilen. Wir haben sozusagen einen neuen Tarnumhang genäht", erklärt Dr. Rebecca Matthes. Die Postdoktorandin hat zusammen mit ihrem Kollegen Dr. Philip Dreier und Prof. Dr. Holger Frey die neue Kombination entwickelt. Dahinter steckt allerdings eine kleine Sensation. Denn eigentlich war es laut Stand der Technik nicht möglich, Glycidylmethylether (GME) kontrolliert zu polymerisieren, also die einzelnen GME-Bausteine zu einer Molekülkette zu koppeln. Matthes und Dreier ist dies jedoch gelungen und zwar indem sie zunächst den GME-Baustein auf neuem Weg hochrein synthetisiert haben.

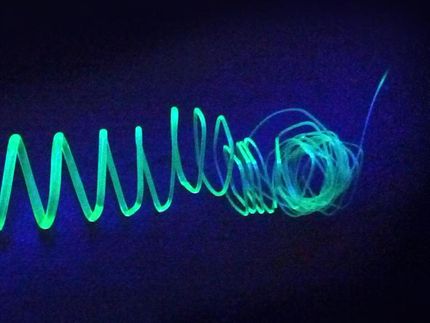

Die neue Verbindung mit der Bezeichnung rPEG, wobei "r" für "random" steht und die zufällige Verteilung der Bausteine in der Kette beschreibt, hat ähnliche Eigenschaften wie PEG, ist ebenfalls wasserlöslich und gut verträglich, aber es kristallisiert nicht, sondern hat eine zähflüssige Konsistenz – wie Honig. Das erste rPEG-Polymer wurde Ende 2020 in den Laboren der Arbeitsgruppe Frey hergestellt. Heute sind von den rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AG zwölf bis vierzehn mit der neuen Substanzklasse befasst.

Vorteile erhalten, Nachteile vermeiden

"Wir können also auf den guten Eigenschaften von PEG aufbauen und die Probleme, die uns PEG andererseits bereitet, lösen", so Prof. Dr. Holger Frey. Er weist darauf hin, dass das Team in den letzten Jahren seit der Entdeckung von rPEG zweigleisig gefahren ist: Die chemischen Grundlagen wurden wissenschaftlich erarbeitet und gleichzeitig wurde ein weltumspannendes Netzwerk geschaffen, um die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten zu testen. Zu den rund 20 Kooperationspartnern zählt insbesondere auch die Universitätsmedizin Mainz. "Wir sind sehr medizinorientiert", so Frey. Hier richten sich die Bemühungen unter anderem auf die mRNA-basierten Therapeutika, die künftig zur Behandlung von chronischen Krankheiten beitragen sollen. Gerade bei langfristigen Therapien wie einer Krebstherapie gilt es, unerwünschte Immunreaktionen auf Medikamente zu verhindern. "Wir sind jedoch für alle neuen Anstöße und Ideen offen. Aktuell arbeiten wir daran, unsere Patentfamilie weiter auszubauen", so Gruppenleiter Frey.

Kooperation mit Evonik

Holger Frey ist seit 2002 Professor für Organische und Makromolekulare Chemie an der JGU. 2022 erhielt er für seine Arbeiten über die neuartigen PEG-Strukturen einen ERC Advanced Grant des Europäischen Forschungsrats in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Er ist ferner Teilprojektleiter im Sonderforschungsbereich 1066, der sich mit Nanotherapeutika für die Krebstherapie befasst und dabei einen stark interdisziplinären Ansatz verfolgt.

Anfang 2024 wurde bekanntgegeben, dass die Evonik Industries AG mit der JGU bei der Kommerzialisierung von rPEGs kooperiert. Das in Essen ansässige Spezialchemie-Unternehmen plant, rPEGs für seine Plattform spezialisierter Lipide zu verwenden und zu vermarkten.