Umstrittener Quantendreier erstmals direkt beobachtet

Im Efimov-Zustand gehen drei Atome eine Bindung ein, obwohl die Kräfte zwischen jeweils zwei der Teilchen dafür eigentlich zu schwach sind

Die Zahl Drei symbolisiert gemeinsame Stärke - von den Heiligen Drei Königen über die drei Musketiere bis zu den drei Quarks, die jeweils Neutronen und Protonen im Atomkern formen. Offenbar gilt diese Zahlenmagie auch in der Quantenwelt. Der russische theoretische Physiker Vitaly Efimov (deutsch auch Witali Jefimow geschrieben) sagte 1970 einen besonderen Quanten-Dreiereffekt voraus. Demnach können drei Quantenteilchen selbst dann noch eine Bindung untereinander eingehen, wenn die Kraft zwischen zwei dieser Teilchen dafür längst zu schwach ist. In der Physik war die Existenz dieses scheinbar paradoxen Verhaltens lange umstritten. Nun konnten es Forscher des Max-Planck-Instituts für Kernphysik und der Universität in Heidelberg erstmals ganz direkt beobachten. Hinter dem Efimov-Effekt verbirgt sich eine universelle Quanteneigenschaft. Diese könnte in Molekülen und in Atomkernen sowie für Neutronen eine wichtige Rolle spielen. Die Quantenmechanik läuft gelegentlich unserer Alltagsintuition radikal zuwider. Gerade dann kann sie aber unsere Welt retten - zumindest aus der naturwissenschaftlichen Perspektive. Nur dank ihr bleiben Atome stabil, sonst müssten die Elektronen in die Atomkerne stürzen. Die Kräfte der Quantenwelt ermöglichen zudem erst chemische Bindungen zwischen Atomen und Molekülen, obwohl die daran beteiligten Elektronen sich heftig voneinander abstoßen. Wir verdanken also den Kräften der Quantenwelt die Existenz der verschiedenartigen Moleküle - und damit unserer vielfältigen, bunten Welt. Die oft merkwürdigen Quanteneigenschaften sorgen jedoch selbst unter gestandenen Physikern gelegentlich für fachlichen Streit. Ein Beispiel dafür ist der Efimov-Effekt. Dessen Vorhersage war jahrzehntelang umstritten, bis ihn Physiker der Universität Innsbruck 2006 erstmals nachweisen konnten. Das gelang ihnen mit ihrem damaligen Experiment jedoch nur als indirekter Indizienbeweis. Selim Jochim, Professor an Universität Heidelberg und Forscher am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg, konnte nun mit seinem Team nachlegen: Die Heidelberger beobachteten den Efimov-Effekt erstmals ganz direkt. Sie manipulierten dazu trickreich ein Gas aus Lithium-6-Atomen, das sie zuvor auf die extrem tiefe Temperatur von etwa einem Millionstel Grad über dem absoluten Temperaturnullpunkt abgekühlt hatten. Diese Ultrakälte ist nötig, weil der Efimov-Effekt "ganz, ganz schwach ist", so Jochim: "Er ist viel schwächer als die typischen Wechselwirkungen zwischen Atomen, die für chemische Bindungen sorgen." Höhere Temperaturen bedeuten nämlich heftigere Bewegungen der Atome in der Gaswolke. Sie würden häufiger und stärker zusammenstoßen; dies würde die Beobachtung der empfindlichen Efimov-Zustände unmöglich machen. Deshalb müssen die Heidelberger das atomare Gezappel zunächst weitgehend einfrieren. Was sie dann herstellen, ist eine Art Molekül aus drei Lithium-6-Atomen. Ganz allgemein heißen Moleküle aus drei gleichen Atomen "Trimere". Allerdings ist das Efimovsche Trimer - ein kugelförmiges Quantenobjekt - viel größer als normale Trimere, wie sie die Chemie kennt. "Die Bindung des Efimov-Effekts reicht so weit, dass sich die Atome gegenseitig gar nicht mehr ,sehen’ können", erläutert Jochim. Es ist, als würden drei atomare Musketiere durch eine mikroskopische Energielandschaft streifen, in der sie sich gegenseitig aus den Augen verloren haben. Trotzdem halten sie untereinander eine - wenn auch schwache - Dreierverbindung. Diese Dreierverbindung erlaubt es den Atomen, sich zu dritt zu binden, selbst wenn die Kraft zwischen zwei von ihnen dafür zu schwach ist. In der Physik heißt so eine Verbindung borromäisch. Das spielt auf drei Ringe an, die der Italiener Filippo Borromeo im 15. Jahrhundert in sein Familienwappen aufnahm, um die Verbundenheit mit seinen Förderern zu symbolisieren: Löst man einen Ring aus den drei ineinander gesteckten Ringen heraus, dann fallen auch die übrigen zwei auseinander. Allerdings ist eine Kraft, die erst bei Anwesenheit von drei Teilchen bindend wirkt, physikalisch gesehen etwas äußerst Merkwürdiges. "Man kann sich die gesamte Physik sonst so vorstellen, dass Wechselwirkungen, zum Beispiel die elektrische Kraft, immer zwischen zwei Teilchen stattfinden", erläutert Selim Jochim: "Das gilt auch, wenn man die beiden aus sehr vielen Teilchen herausgreift." Es ist also kein Wunder, dass seit vielen Jahren immer wieder Experimentalphysiker versucht haben, diesen faszinierenden Quantendreiklang zu finden. Sie untersuchten verschiedene physikalische Systeme, scheiterten aber bis vor wenigen Jahren. Basis des Heidelberger Experiments ist die Herstellung eines ultrakalten Gases mit besonderen Eigenschaften. Dazu bremsen die Physiker ihre Lithiumatome mit Laserlicht ab und fangen sie in einer sogenannten magnetooptischen Falle ein. Mit Verfahren, das heute Routine ist, wurde 1995 erstmals ein Bose-Einstein-Kondensat erzeugt. Dafür erhielt 2001 unter anderem der deutsche Physiker Wolfgang Ketterle den Nobelpreis für Physik. Bosonen gehören zu einer von zwei grundlegenden Teilchensorten, die der Quantenbaukasten kennt. Sie sind äußerst gesellig und neigen dazu, bei großer Kälte im quantenmechanischen Grundzustand zusammenzurücken. Dieser Grundzustand ist die unterste Sprosse der Quanten-Energieleiter. Dort versammelt sich also das ultrakalte Bose-Einstein-Kondensat. Es gehört jedoch zu den weiteren Merkwürdigkeiten der Quantenphysik, dass die Bosonen im Bose-Einstein-Kondensat keinerlei Individualität mehr besitzen. Sie sind identisch und damit ununterscheidbar. "Das würde eine direkte Beobachtung des Efimov-Effektes aus experimentellen Gründen sehr erschweren", erläutert Jochim. Deshalb wählten die Heidelberger Lithium-6-Atome. Diese Atome gehören zu den sogenannten Fermionen und damit zur zweiten Teilchensorte der Quantenmechanik. Fermionen sind extreme Individualisten: Jedes von ihnen beansprucht einen eigenen Quantenzustand im gemeinsamen System für sich alleine. Sie können also nicht zusammen in einem Quantenzustand in Deckung gehen, wie das beim Bose-Einstein-Kondensat geschieht. Allerdings konnte Selim Jochims Team nun nicht einfach jeweils drei dieser kalt ausgebremsten Lithium-Atome mit einer Art Superpinzette packen und im richtigen Abstand zusammenfügen. Sie mussten einen anderen Weg finden. Ihr Experiment ist komplex, aber im Prinzip nutzt es zwei Tricks. Trick eins ist einfach - abwarten. Auch wenn es in dem Gas ultrakalt ist, bewegen sich die Lithium-Atome noch. Folglich werden irgendwann zufällig drei von ihnen den genau richtigen Abstand zueinander haben, um einen Efimov-Trimer zu bilden. Das tun sie aber nicht freiwillig. Erst Trick zwei gibt ihnen den Anschubser. Um ihn zu verstehen, braucht man den Quantenindividualismus der Fermionen. Die drei Atome können das Efimovsche Dreigestirn nur formen, wenn sie ihr atomares Innenleben an die Partnerschaft anpassen. Das fordern die strengen Regeln für diesen gemeinsamen Quantenzustand. Dieses Innenleben besteht aus einem winzigen Magneten, den der Kern des Lithium-6 bildet. Dessen Eigenschaften beschreibt der sogenannte Kernspin. Zu den Eigenheiten der Quantenwelt gehört es nun, dass die Kernspins genau richtig zueinander orientiert müssen, damit die drei Atome zusammenkommen können. Dazu muss im Heidelberger Experiment einer der Spins umklappen. Für den Anschubser im exakt richtigen Moment sorgt ein Radiofeld, das die Forscher in ihre Atomwolke einstrahlen. Das atomare Dreigespann kann man sich tatsächlich als Radio vorstellen. "Freie Atome haben ihren Empfang auf eine andere Frequenz gestellt", erklärt Jochim: "Deshalb bekommen sie von unserem Radiofeld nichts mit." Das ändert sich sobald, drei von ihnen im richtigen Abstand sind. "Das ist, als würde man am Radio die Frequenz auf den benachbarten Sender umstellen", erläutert der Physiker weiter. Nun empfangen die drei Atome das Radioprogramm der Heidelberger, das ihnen sozusagen das Spin-Umklappen befiehlt. Ergebnis ist das Efimov-Trimer. Da das Trimer weiter auf Empfang ist, zerstört das Radiofeld den empfindlichen Efimov-Dreiklang leider auch wieder. Doch seine kurze Lebenszeit von weniger als einer Tausendstel Sekunde genügte den Forschern, um den Efimov-Zustand näher zu untersuchen. Sie legten zum Beispiel noch ein zusätzliches Magnetfeld an, dessen Stärke sie variierten. So konnten sie nachweisen, dass die Trimere sich tatsächlich so verhalten, wie es die Theorie von Efimov vorhersagt. In Zukunft möchte Selim Jochim gerne Efimov-Zustände herstellen, die langlebiger sind. Dann könnte er ihre universellen Eigenschaften genauer untersuchen. "Universalität heißt, dass es ist nicht mehr wichtig ist, welches konkrete physikalische System und welche Kraft wir betrachten", erläutert Jochim. Efimov-Zustände können in den Elektronenschalen von Molekülen und Atomen ebenso eine Rolle spielen wie in den Atomkernen. Originalveröffentlichung: Thomas Lompe, Timo B. Ottenstein, Friedhelm Serwane, Andre N. Wenz, Gerhard Zürn und Selim Jochim; "Radio-Frequency Association of Efimov Trimers"; Science, Vol. 330, 12. November 2010, 940

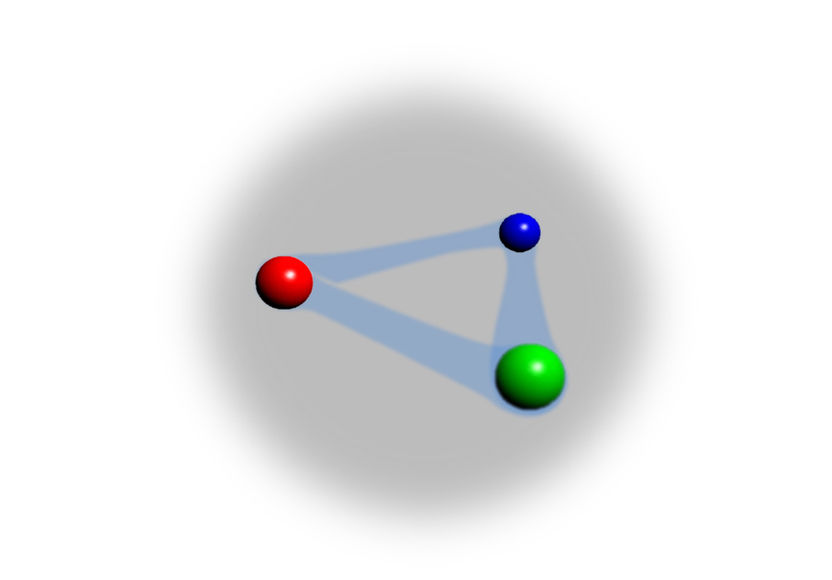

Schematische Darstellung des Heidelberger Efimov-Trimers aus drei unterscheidbaren Lithium-Atomen (kleine Kugeln). Das Trimer ist als Quantenobjekt selbst so symmetrisch wie eine Kugel (grau).

MPI für Kernphysik