Bakterien stellen magnetische Nanopartikel reiner her als Labore

Die Einzeller schaffen optimale Produktionsbedingungen für Magnetit-Teilchen und schützen sie vor der Oxidation

Oft arbeiten Bakterien viel genauer als ein Chemielabor: So stellen magnetotaktische Bakterien, die durch magnetische Nanopartikel zu lebendigen Kompassnadeln werden, Magnetteilchen reiner her, als das bislang im Labor möglich ist. Die Bakterien richten sich an den Magnetfeldlinien der Erde aus, um den Weg zu ihrer Nahrung zu finden. Wie Forscher des Potsdamer Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung herausgefunden haben, optimieren die Einzeller ihre magnetischen Wegweiser schon auf atomarer Ebene. Sie synthetisieren völlig reinen und damit besonders magnetischen Magnetit. Mit dieser Erkenntnis rückt die Möglichkeit näher, solche magnetischen Nanopartikel in der Medizin zu nutzen. Gelingt es, die Leistung der Bakterien nachzuahmen, können künstliche Nanopartikel zum Beispiel bei der Suche nach Tumoren helfen.

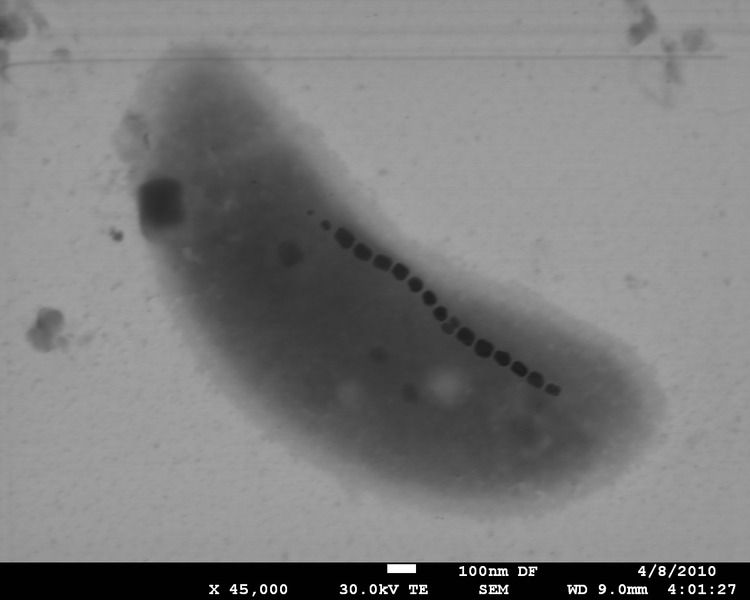

Eine lebendige Kompassnadel: Dank membranumhüllter Nanopartikel aus Magnetit kann sich dieses Bakterium parallel zu den Feldlinien des Erdmagnetfeldes ausrichten. Bis zu zwanzig dieser Magnetosomen bilden eine Kette, wie sie in der Aufnahme mit einem Raster-Transmissionselektronenmikroskop gut zu erkennen ist.

© MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung

Für einen Einzeller ist es eine erstaunliche Orientierungsleistung. Die Bakterien der im Wasser lebenden Gattung Magnetospirillum richten sich mit speziellen Organellen, den Magnetosomen, wie Kompassnadeln am Magnetfeld der Erde aus. Die Magnetosomen bestehen aus Magnetit-Nanoteilchen, die von einer Membran umhüllt sind. Etwa 20 dieser Teilchen reihen sich entlang von Proteinfasern nadelförmig aneinander. Sie richten die Bakterien entlang der Feldlinien des Erdmagnetfeldes aus, die außerhalb der Äquatorregion schräg nach unten weisen. Schlägt ein magnetotaktisches Bakterium nun mit seiner Geißel, bewegt es sich entlang der Linien zielsicher zum Grund eines Gewässers, wo es für seine Ernährung ideale sauerstoffarme Bedingungen vorfindet. Die mikroskopisch kleinen Wegweiser bestehen aus Magnetit (Fe3O4), einem Mineral aus Eisen und Sauerstoff.

Die Potsdamer Arbeitsgruppe um Damien Faivre vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung hat nun festgestellt, dass die Bakterien reinen Magnetit ohne Verunreinigungen produzieren und damit jedem gegenwärtigen Labor überlegen sind. Dazu erzeugen sie schon zu Beginn der Biomineralisierung eines Nanopartikels innerhalb der Membran spezielle Bedingungen für das Kristallwachstum. Denn während im Wachstumsmedium der untersuchten Bakterien ein neutraler pH-Wert von sieben und keinerlei elektrische Spannung herrschte, ist Magnetit in einer basischen Umgebung von pH zehn und bei einer leicht negativen Spannung von minus 0,5 Volt thermodynamisch am stabilsten.

Zusätzlich schützen die Einzeller ihre Partikel offenbar vor dem Zerfall, denn Magnetit oxidiert bei Anwesenheit von Sauerstoff relativ schnell zu dem Mineral Maghemit. „Der Aufwand lohnt sich für die Bakterien“ sagt Damien Faivre: Mit reinen Magnetitteilchen funktioniere die Kompassnadel besser als mit Teilchen, die auch Maghemit enthalten. Denn das magnetische Moment von Magnetit ist größer als das von Maghemit. „Daher optimieren die Einzeller die Funktion ihrer Wegweiser schon beim Kristallwachstum.“

Faivre und Kollegen räumen damit einen lange diskutierten Streitpunkt aus. Denn in Fachkreisen herrschte Unklarheit darüber, wie rein die von magnetotaktischen Bakterien produzierten Magnetit-Kristalle wirklich sind. Weil sowohl die aus den Bakterien isolierten Nanopartikel als auch synthetisch im Labor hergestellte Magnetit-Kristalle Spuren von Maghemit enthalten, lag die Annahme nahe, dass auch die Bakterien nur eine Mischung aus beiden Mineralien erzeugen.

Um die genaue Struktur regelmäßig aufgebauter Materie wie Kristalle zu untersuchen, nutzen Forscher in der Regel die Elektronenbeugung. Dabei schicken sie einen Elektronenstrahl durch eine Probe, der je nach der Struktur des Objekts abgelenkt wird und ein charakteristisches Beugungsmuster ergibt. Doch weil die Auflösung dieser Methode zu gering ist, um zwischen reinem und verunreinigtem Magnetit zu unterscheiden, setzten Faivre und seine Kollegen auf die Röntgenbeugung. „Sie liefert uns eine deutlich höhere Auflösung, mit der wir die Gitterparameter – in unserem Fall die Seitenlänge der Elementarzelle– auf viele Nachkommastellen genau bestimmen konnten“, erklärt Faivre. Die Forscher nutzten für ihre Untersuchungen die Röntgenstrahlung aus der Berliner Synchrotronquelle Bessy II.

Faivre und seine Kollegen durchleuchteten auf diese Weise ganze Zellen der Bakterienarten Magnetospirillum gryphiswaldense und Magnetospirillum magneticum. Zudem analysierten sie auch isolierte Magnetosomen mit intakter Membran sowie Magnetitpartikel, von denen sie mit geeigneten Chemikalien die Membran entfernt hatten. Dabei stellte sich heraus, dass die Partikel in intakten Zellen Gitterparameter aufweisen, die ziemlich genau dem Literaturwert für stofflich reinen Magnetit entsprechen. Dagegen waren die isolierten Magnetosomen trotz intakter Membran offenbar schon zu einem kleinen Teil zu Maghemit oxidiert, denn ihre Gitterparameter ähnelten dem von im Labor synthetisiertem Magnetit. Die Magnetteilchen ohne Membran bestanden laut Gitterparameter sogar zu gleichen Teilen aus Magnetit und Maghemit. Offenbar können also nur die lebenden Bakterien den Magnetit optimal vor der Oxidation schützen.

Wie genau den Einzellern das Kunststück gelingt, reinen Magnetit zu produzieren, ist noch unklar. „Bei der Erzeugung geeigneter Produktionsbedingungen spielen möglicherweise Protonentransportmoleküle eine Rolle, die in die Membranen eines Magnetosoms eingebettet sind“, vermutet Damien Faivre. Diese Proteine bringen möglicherweise geladene Teilchen in das Organell hinein oder aus ihm heraus, damit sich ein bestimmter pH-Wert und die notwendige elektrische Spannung einstellen. Auch beim Oxidationsschutz tappen die Forscher bislang noch im Dunkeln.

„Nun wollen wir genau diese Mechanismen identifizieren, damit wir die Perfektion der Bakterien im Labor nachahmen können“, beschreibt Faivre sein nächstes Etappenziel. Am Ende der Forschung könnte dann die industrielle Herstellung optimaler magnetischer Nanopartikel stehen. Für den Einsatz in der Medizin müssen die Partikel allerdings unbedingt eine einheitliche Größe und Form besitzen. Auch hier hapert es in den Laboren noch, und auch hier sind die Bakterien bislang ungeschlagen: Je nach Art produzieren sie kugelförmige oder längliche Nanopartikel in erstaunlich konstanter Größe und Form.

Erreichen die Forscher auch dieses Ziel, ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten für künstliche Nanopartikel. „Man könnte sie als Kontrastmittel bei der diagnostischen Magnetresonanztomografie verwenden“, sagt Damien Faivre. Gelingt es, an die Oberfläche der Nanopartikel Signalmoleküle zu heften, die nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip gezielt an Tumore binden, könnte man diese im Magnetresonanztomografen (MRT) bereits in einem frühen Stadium aufspüren. „Außerdem eignen sich Magnetit-Partikel als Transportvehikel für Medikamente“, so der Forscher weiter, „bei einer Schulterverletzung etwa könnte man die Partikel gekoppelt mit dem Wirkstoff in die betroffene Region spritzen und mit einem Magneten an Ort und Stelle halten.“