Auch saubere Kohleverbrennung beeinflusst das Klima

Moderne Kohlekraftwerke entziehen ihren Abgasen Schwefel und Stickstoff und reduzieren die Abgabe umweltgefährlicher Säuren damit deutlich. Einen bislang unbeachteten klimarelevanten Nebeneffekt dieser Technologie haben nun Wissenschaftler des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) nachgewiesen: Die Reinigung führt zu einer Vervielfachung der Emissionen ultrafeiner Partikel, welche die Wolkenbildung so beeinflussen können, dass es zu geringeren und selteneren, dann jedoch heftigeren Niederschlägen kommt.

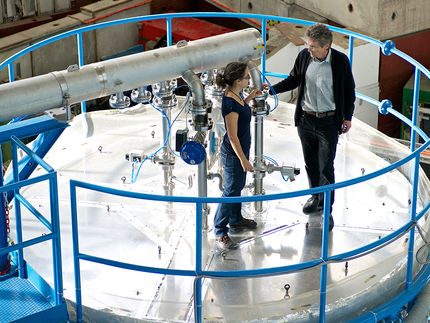

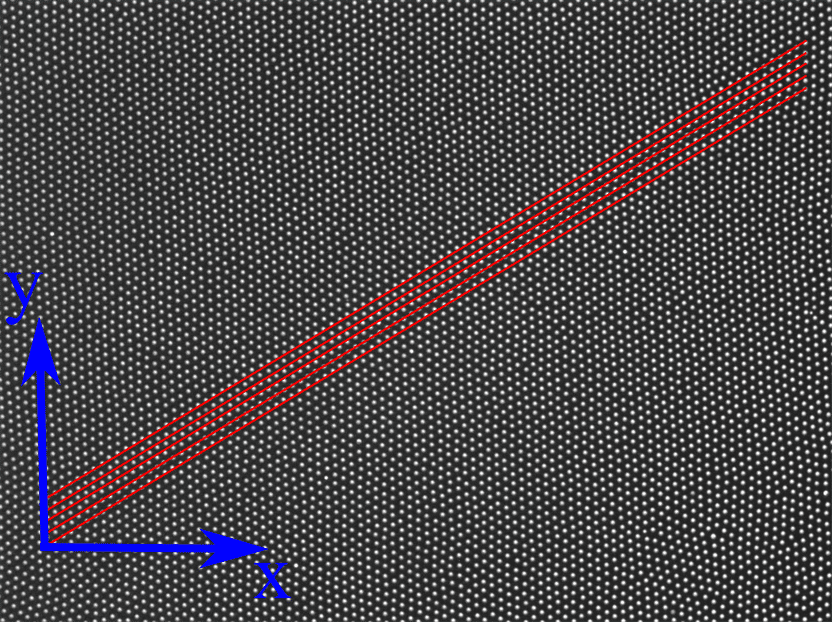

Fliegendes Labor: Im Ultraleichtflugzeug untersuchen die KIT-Klimaforscher Aerosole direkt in Höhe der Abluftfahnen von Kraftwerken.

Sylwester Arabas

Mit komplexen technischen Verfahren entfernen moderne Kohlekraftwerke Schadstoffe aus ihren Abgasen: So minimiert die Rauchgaswäsche Schwefeldioxid auf wenige Prozent, die Selektive Katalytische Reduktion (SCR) setzt Stickstoffdioxid (NO2) zu Stickstoff und Sauerstoff um. Ein geringer Anteil, etwa zwei Prozent, des verbleibenden Schwefels wird dabei jedoch direkt in Schwefelsäure umgewandelt.

„Deren Masse fällt bei der Gesamt-Schwefelbilanz nicht ins Gewicht, allerdings verteilt sich diese geringe Masse auf eine extrem hohe Anzahl ultrafeiner Schwefelsäuretröpfchen: bis zu 50.000 Partikel pro Kubikzentimeter noch nach 50 Kilometern in der Abluftfahne“, sagt Wolfgang Junkermann vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung – Atmosphärische Umweltforschung (IMK-IFU). Ein einzelnes Kraftwerk gibt dabei dabei so viele Partikel (Aerosole) in die Luft ab wie der Verkehr auf mehreren tausend Kilometern Autobahn. Mit nur wenigen Nanometern Durchmesser seien diese sogar noch kleiner als die feinen Aerosole aus Autoabgasen.

Der „Blue Plume“ (dt. „blaue Abluftfahne“) genannte Effekt ist Kraftwerks-Ingenieuren zwar bekannt, seine Auswirkungen auf die Umwelt sind bislang jedoch wenig untersucht. „Es ist sehr schwierig, diese ultrafeinen Aerosole in der Luft nachzuweisen und eindeutigen Quellen zuzuordnen“, so Junkermann. Die Forscher des IMK-IFU setzen deshalb ein Ultraleichtflugzeug – das kleinste bemannte Umweltforschungsflugzeug der Welt – ein, mit dem sie direkt in Höhe der Abluftfahnen die Emissionen und das Anwachsen der Aerosole verfolgen. Dabei haben sie bei Messungen in Deutschland, der Inneren Mongolei, Australien und Finnland beobachtet, dass die Schwefelsäuretröpfchen in der Atmosphäre innerhalb weniger Stunden zu Wolkenkondensationskernen anwachsen. „Die hohe, zusätzliche Anzahl dieser Kerne führt bei der Ausbildung von Wolken zu einer Verteilung des verfügbaren Wassers auf viele, aber kleinere Wolkentröpfchen. Damit verzögert sich zunächst die Bildung von Regentropfen“, erläutert Klimaforscher Junkermann „und die Wahrscheinlichkeit von Starkregen nimmt zu“. Anstelle gleichmäßiger, regional verteilter Regenfälle könne es einerseits zu längeren Trockenperioden, andererseits jedoch zu heftigeren Niederschlägen kommen. Wo diese dann schließlich fallen, sei nicht vorhersehbar. Das hänge von der Windrichtung und -geschwindigkeit in zwei bis fünf Kilometern Höhe ab und könne auch mehr als 1000 Kilometer entfernt sein.

Klimarelevant, so Wolfgang Junkermann, sei das in zweierlei Hinsicht: „Die Umverteilung des Niederschlags ist für die Landwirtschaft in regenarmen Gebieten ein Desaster. Zudem wirkt sich die längere Verweilzeit von Wasserdampf in der mittleren Atmosphäre möglicherweise negativ auf die Strahlungsbilanz und damit auf den Treibhauseffekt aus.“ Die Zusammenhänge zwischen lokalen Emissionen, regionaler Auswirkung auf Wolken und Niederschlag sowie auch auf die Energiebilanz der Atmosphäre seien bisher nur unzureichend untersucht und erfordern weitere Experimente und Modellrechnungen. Die KIT-Wissenschaftler wollen mit ihrem „fliegenden Aerosol-Labor“ hierzu Daten für Prozess-Studien liefern, die mit Bodenstationen, Satelliten und großen Forschungsflugzeugen nicht erhoben werden können.

Originalveröffentlichung

Junkermann, W., Vogel, B., and Sutton, M.A., The climate penalty for clean fossil fuel combustion, Atmospheric Chemistry and Physics, 11, 12917-12924, 2011

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

Junkermann, W., Vogel, B., and Sutton, M.A., The climate penalty for clean fossil fuel combustion, Atmospheric Chemistry and Physics, 11, 12917-12924, 2011

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

NANOPHOX CS von Sympatec

Partikelgrößenanalyse im Nanobereich: Hohe Konzentrationen problemlos analysieren

Zuverlässige Ergebnisse ohne aufwändige Probenvorbereitung

DynaPro Plate Reader III von Wyatt Technology

Screening von Biopharmazeutika und anderen Proteinen mit automatisierter dynamischer Lichtstreuung

Hochdurchsatz-DLS/SLS-Messungen von Lead Discovery bis Qualitätskontrolle

Eclipse von Wyatt Technology

FFF-MALS System zur Trennung und Charakterisierung von Makromolekülen und Nanopartikeln

Neuestes FFF-MALS-System entwickelt für höchste Benutzerfreundlichkeit, Robustheit und Datenqualität

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

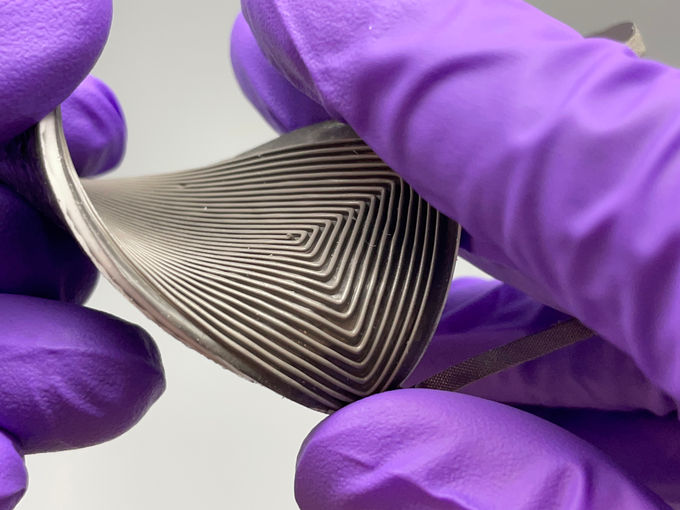

Ein flexibles Gerät, das thermische Energie zur Versorgung von tragbarer Elektronik nutzt

Weitere Opfer gefunden: Zehn Tote in Chemiewerk in China

GUS ERP GmbH - Hamburg, Deutschland

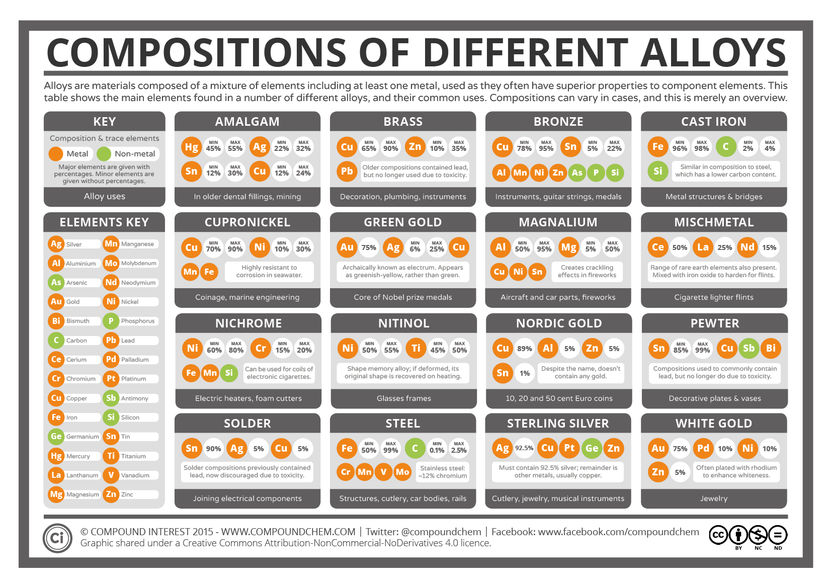

The Elemental Compositions of Metal Alloys

Das anwachsende Ende der Ordnung - Mermin-Wagner-Fluktuationen experimentell nachgewiesen

Knapp die Hälfte der Bevölkerung versucht, Aluminium im Alltag zu vermeiden - Aluminium und Lebensmittel

Bubbles & beyond gibt Ernennung neuer Beiratsmitglieder bekannt

Archroma erwirbt weitere Anteile an M. Dohmen SA

Export genehmigungspflichtiger Abfälle steigt wieder

Bilfinger mit robustem zweiten Quartal

Fluorkohlenwasserstoffe