Erzeugung extremer UV-Strahlung mit Lasern an Nanostrukturen

Die Erzeugung von extrem ultravioletter Strahlung an Nanostrukturen mit Laserpulsen wurde kürzlich von einem Forscher-Team aus Göttingen und Leipzig in ein neues Licht gerückt. Unter der Leitung von Prof. Claus Ropers und Prof. Bernd Abel ist es den Forschern gelungen, einen bisher in großen Teilen unverstandenen physikalischen Mechanismus aufzuklären.

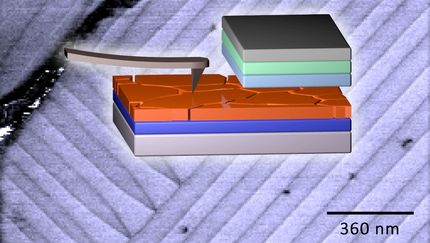

Die Forscher haben zunächst antennenartige metallische Nanostrukturen auf einem Saphirsubstrat hergestellt, indem sie mit Hilfe eines Ionenstrahls definierte geometrische Formen aus einem glatten Goldfilm schnitten.

Professor Abel von der Universität Leipzig erklärt den Effekt so: "Wenn diese Lichtantennen von einem fokussierten, extrem kurzen Laserpuls von wenigen Femtosekunden - eine Femtosekunde entspricht dem millionsten Teil einer Milliardstelsekunde - beleuchtet werden, dann wird an den Spitzen der Strukturen das vorher schon sehr intensive Lichtfeld noch weiter verstärkt, wodurch Edelgasatome in der Nähe der Spitze angeregt werden."

Professor Ropers ergänzt: "Das vom Laser stammende Licht wird durch die Abstrahlung der angeregten Edelgasatome zum Teil in extrem kurzwellige Strahlung verwandelt, deren Wellenlänge im Bereich von 50 bis 150 Nanometern weit unterhalb dessen liegt, was vom menschlichen Auge wahrgenommen werden kann." Ropers und Abel vergleichen die Funktionsweise der Nanostrukturen mit der von vielen extrem kleinen Blitzableiteren, die das Lichtfeld "aufsammeln" und wie Linsen auf nanometergroße Bereiche konzentrieren.

Ein solcher Effekt in Nanostrukturen wurde vor knapp vier Jahren erstmalig von koreanischen Wissenschaftlern beschrieben. Das Ziel der Bemühungen war es, eine kleine Tischquelle für exteme UV-Strahlung zu entwickeln. Diese wäre nicht nur ein einzigartiges kompaktes Werkzeug für die Grundlagenforschung, sondern könnte auch für die Nanolithographie - d.h. für die Herstellung von Computerchips der nächsten oder übernächsten Generation - eingesetzt werden.

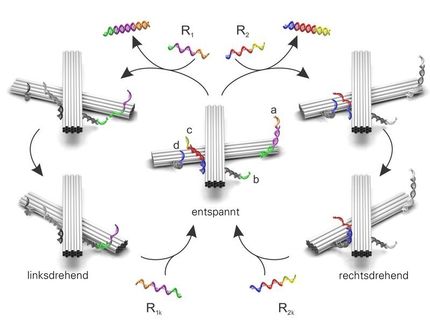

Nach weltweiten Bemühungen, den Effekt zu reproduzieren und zu erklären, haben Abel, Ropers und insbesondere der Göttinger Doktorand Murat Sivis nun nach zwei Jahren intensiver Forschung die Grundlagen erarbeitet. Ihre Erkenntnis: Anders als ursprünglich in dem viel beachteten Artikel aus dem Jahre 2008 beschrieben, beruht die Erzeugung der kurzwelligen Strahlung nicht auf dem Effekt der gleichgerichteten Frequenzvervielfachung, sondern ist mit sogenannten Vielphotonen- und Starkfeldanregungen sowie nachfolgender UV-Fluoreszenz des Edelgases erklärbar.

Murat Sivis: "Es ist sehr wichtig, die zugrundeliegenden Mechanismen und vor allem die Effizienzen der verschieden stattfindenden Prozesse nun aufgeklärt zu haben. Dies wird auch für die Machbarkeit zukünftiger Anwendungen extrem wichtig sein" - eine Ansicht, die auch von den Editoren und Gutachtern der Zeitschrift Nature geteilt wurde.

Prof. Claus Ropers ist Professor im Courant-Zentrum für Nanospektroskopie und Röntgen-Abbildung sowie dem Institut für Materialphysik in Göttingen. Prof. B. Abel ist Lehrstuhlinhaber an der Fakultät für Chemie und Mineralogie der Universität Leipzig und Direktor der Abteilung für Angewandte Chemie des Leibniz-Instituts für Oberflächenmodifizierung (IOM) in Leipzig.

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.