Memory-Effekt nun auch bei Lithiumionen-Batterien nachgewiesen

Den - vor allem wegen ihrer hohen Energiedichte - in vielen Elektronikgeräten als Energiespeicher eingesetzten Lithiumionen-Batterien eilt der gute Ruf voraus, keinen Memory-Effekt aufzuweisen. So nennt man eine Abweichung der Arbeitsspannung, die dazu führen kann, dass die gespeicherte Energie nur teilweise nutzbar und der Ladezustand der Batterie nicht zuverlässig abzuschätzen ist. Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI und des Toyota-Forschungslabors in Japan haben nun bei einem weit verbreiteten Typ der Lithiumionen-Batterie doch einen Memory-Effekt entdeckt. Besonders relevant ist der Fund für die Elektromobilität.

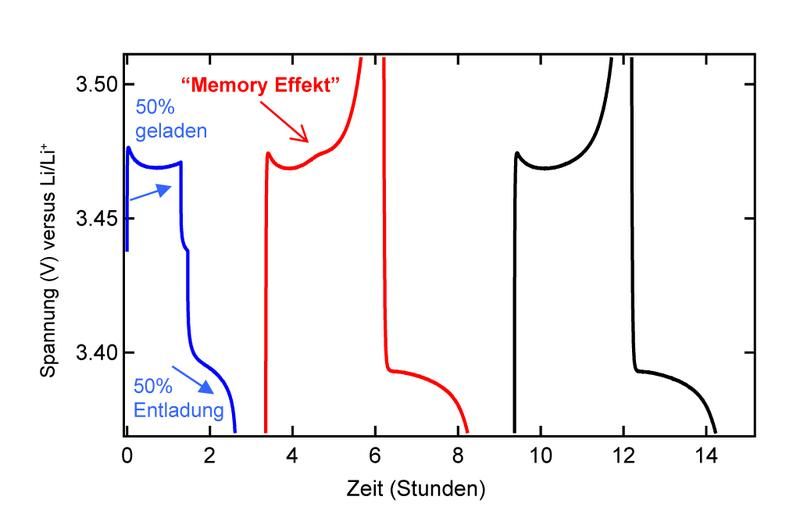

1. Wie der Memory-Effekt zustande kommt: „Geschrieben“ wird der Effekt ins „Gedächtnis“ der Batterie bei einem Zyklus mit partiellem Laden (hier 50 Prozent der Speicherkapazität) mit anschliessender vollständiger Entladung. Im darauffolgenden Zyklus macht sich dann der Memory-Effekt durch eine Überspannung (kleine „Beule“) und zwar genau an der Stelle, an der der partielle Ladezyklus abgebrochen wurde. Ganz rechts zum Vergleich ist die normale Spannungskurve zu sehen.

Nature

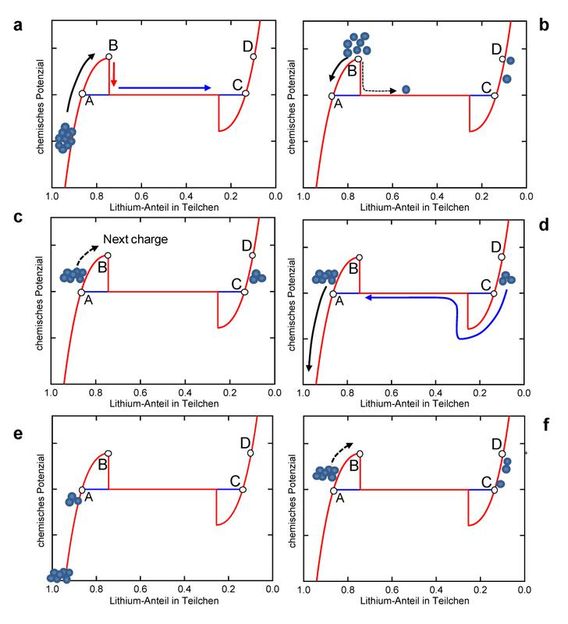

2. Ursache des Memory-Effektes nach dem „Vielteilchen-Modell“. Das chemische Potenzial der Partikeln steigt zuerst, indem sie Lithiumionen abgeben (Fig. b). Ab Punkt B (Barriere des chemischen Potenzials), geben sie sehr rasch die verbleibenden Lithiumionen ab und sind dann komplett geladen (Fig. c). Da sie aber nicht alle gleichzeitig die Barriere überschreiten, bleiben nach partieller Ladung einige Partikeln vor der Barriere zurück (Fig. d). Diese „rutschen dann den Hang herab“, um das thermodynamische Gleichgewicht wiederherzustellen. Nun ist eine Aufspaltung der Partikeln in Lithium-reich und Lithium-arm etabliert, die auch bestehenbleibt, nachdem die Batterie komplett entladen wird (Fig. e und f). Beim nächsten Ladezyklus (Fig.f) werden erst die Lithium-ärmeren und dann auch die „verzögerte“ Gruppe der Lithium-reicheren Partikeln über die Barriere gebracht. Die für Letztere zusätzlich nötige Energie führt zu der Überspannung, die den Memory-Effekt kennzeichnet.

Nature

Viele unserer Alltagsgeräte, die ihre Energie aus einer Batterie beziehen, sind - wenngleich nicht immer so „smart“ wie im Werbespot - doch oft mit einer Art Gedächtnis ausgestattet. Wird zum Beispiel der batteriebetriebene Rasierer oder die elektrische Zahnbürste immer wieder aufgeladen, bevor die Batterie leer läuft, kann sich die Vorsicht des Nutzers nachträglich rächen. Die Batterie scheint sich nämlich zu merken, dass ihr immer nur ein Teil ihrer Speicherkapazität entnommen wird – und liefert irgendwann eben nicht mehr ihr volles Potenzial. Fachleute sprechen dann von einem „Memory-Effekt“, der zustande kommt, weil die Arbeitsspannung der Batterie durch die unvollständigen Lade-/Entladezyklen mit der Zeit sinkt. Das heisst, obwohl die Batterie noch Ladung hat, ist die Spannung, die sie liefert, irgendwann zu niedrig, um das fragliche Gerät anzutreiben. Der Memory-Effekt hat also zweierlei negative Folgen: Zum einen wird die nutzbare Speicherkapazität der Batterie reduziert. Zum anderen wird die Korrelation zwischen Spannung und Ladezustand verschoben, sodass Letzterer nicht mehr verlässlich anhand der Spannung bestimmt werden kann.

Seit Langem bekannt ist der Memory-Effekt bei Nickel-Cadmium- und Nickel-Metallhydrid-Batterien. Bei den seit Anfang der 1990er-Jahren erfolgreich vermarkteten Lithiumionen-Batterien hatte man jedoch bisher die Existenz eines solchen Effekts ausgeschlossen. Zu Unrecht, wie die neue Arbeit zeigt.

Folgen des Memory-Effekts für die Elektromobilität

Festgestellt wurde der Memory-Effekt an einem der meistverbreiteten Materialien für die positive Elektrode von Lithiumionen-Batterien: Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4). Bei dieser Verbindung sind der nun entdeckte Memory-Effekt und die damit verbundene anomale Abweichung der Arbeitsspannung besonders folgenreich. Bei Lithium-Eisenphosphat bleibt die Spannung nämlich über einen grossen Bereich des Ladezustands praktisch unverändert. Das bedeutet, dass bereits eine kleine anomale Abweichung der Arbeitsspannung als eine grosse Veränderung im Ladezustand missdeutet werden könnte. Oder mit anderen Worten: wenn aus der Spannung auf den Ladezustand geschlossen wird, kann hier schon durch eine kleine Abweichung der Spannung ein grosser Schätzfehler entstehen.

Die Existenz des Memory-Effekts ist vor allem im Hinblick auf den zu erwartenden Einzug von Lithiumionen-Batterien in den Bereich der Elektromobilität relevant. Insbesondere bei Hybridautos, bei deren normalem Betrieb sehr viele Zyklen partieller Ladung/Entladung stattfinden, würde der Effekt auftreten. In diesen Fahrzeugen wird die Batterie nämlich bei jedem Bremsvorgang durch den zum Generator verwandelten Motor aufgeladen. Entladen wird sie auch meist nur partiell, etwa um den Verbrennungsmotor in Beschleunigungsphasen zu unterstützen. Die vielen aufeinanderfolgenden Zyklen unvollständiger Ladung bzw. Entladung können die Aufsummierung der einzelnen kleinen Memory-Effekte zu einem grossen Memory-Effekt zur Folge haben, wie die neue Arbeit zeigt. Dies würde einen Fehler bei der Abschätzung des momentanen Ladezustandes der Batterie zur Folge haben, falls der Ladezustand von der entsprechenden Software anhand des aktuellen Wertes der Spannung berechnet wird.

Erklärung der Ursache

Die Ursache für den Memory-Effekt orten die Wissenschaftler in der Art und Weise, wie das Laden bzw. Entladen der Batterien auf der mikroskopischen Ebene vor sich geht. Das Elektrodenmaterial – in diesem Fall Lithium-Eisenphosphat(LiFePO4) – besteht aus einer Unzahl von mikrometerkleinen Partikeln, die eins nach dem anderen aufgeladen und entladen werden. Diese Vorstellung der Lade- und Entladevorgänge bezeichnen die Forscher als „Vielteilchen-Modell“. Das Laden schreitet Partikel für Partikel voran und besteht darin, dass die Teilchen Lithiumionen abgeben. Eine komplett geladene Partikel ist demnach Lithium-leer und besteht somit nur noch aus Eisenphosphat (FePO4). Das Entladen wiederum besteht in der Wiederansammlung von Lithium-Atomen in den Elektrodenpartikeln, sodass aus Eisenphosphat (FePO4) wieder Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) wird. Die Änderungen des Lithium-Anteils, die mit dem Laden bzw. Entladen einhergehen, verursachen eine Änderung des chemischen Potenzials der einzelnen Partikel, was wiederum die Spannung der Batterie verändert. Allerdings sind Laden und Entladen keine linearen Prozesse. So steigt zunächst beim Laden das chemische Potenzial mit der fortschreitenden Abgabe von Lithiumionen. Dann aber erreichen die Partikeln einen kritischen Wert des Lithium-Anteils (und des chemischen Potenzials). An diesem Punkt findet ein abrupter Übergang statt: die Partikeln geben ihre verbleibenden Lithiumionen sehr rasch ab, ohne dass sich dabei ihr chemisches Potenzial verändert. Es ist genau dieser Übergang, der erklärt, warum die Spannung der Batterie über einen grossen Bereich praktisch unverändert bleibt (Spannungs-Plateau).

Die Barriere zwischen arm und reich

Die Existenz dieser Potenzialbarriere ist entscheidend für das Auftreten des Memory-Effekts. Haben die ersten Partikeln die Potenzialbarriere überschritten und sind sie Lithium-leer geworden, kommt es zur Aufspaltung der Partikel-Population der Elektrode. Das heisst: Es gibt nun eine scharfe Trennung zwischen Lithium-armen und Lithium-reichen Partikeln (siehe Grafik). Wenn die Batterie nicht vollständig geladen wird, bleibt also eine bestimmte Anzahl Lithium-reicher Partikeln übrig, die es nicht über die Barriere geschafft hat. Diese Partikeln bleiben aber nicht lange am Rand der Barriere, denn dieser Zustand ist nicht stabil, sondern sie „rutschen den Hang hinab“, das heisst, ihr chemisches Potenzial sinkt. Selbst wenn die Batterie wieder entladen wird und alle Teilchen wieder vor der Barriere zu liegen kommen, bleibt diese Aufspaltung in zwei Gruppen bestehen. Und nun kommt das Entscheidende: Beim nächsten Ladevorgang wird zuerst die erste Gruppe (Lithium-ärmere Partikeln) über die Barriere gebracht, während die zweite Gruppe (Lithium-reich) quasi „hinterherhinkt“. Damit die „verzögerte“ Gruppe die Barriere erreicht, muss nun ihr chemisches Potenzial weiter erhöht werden und genau das verursacht die den Memory-Effekt kennzeichnende Überspannung („Beule“ in der Grafik). Der Memory-Effekt ist also die Konsequenz der Aufspaltung der Partikel-Population in zwei Gruppen mit deutlich unterschiedlichen Lithium-Anteilen, was wiederum daraus folgt, dass die Partikeln eins nach der anderen über die Potanzialbarriere „springen“. Die Überspannung, durch die der Effekt sich bemerkbar macht, entspricht der zusätzlichen Arbeit, die geleistet werden muss, um diejenigen Partikeln über die Potanzialbarriere zu befördern, die nach einer unvollständigen Ladung zurückgeblieben waren.

Warten, bis das Gedächtnis schwindet

Die Zeit, die zwischen Laden und Entladen einer Batterie verstreicht, spielt eine wichtige Rolle für den Zustand der Batterie am Ende dieser Vorgänge. Laden und Entladen sind nämlich Prozesse, die das thermodynamische Gleichgewicht der Batterie aufheben, und durch eine Wartezeit kann sich dieses Gleichgewicht wieder einstellen. Die Forscher fanden heraus, dass eine genügend lange Wartezeit den Memory-Effekt auszulöschen vermag. Dies geschah aber, in Einklang mit dem Vielteilchen-Modell, nur unter bestimmten Bedingungen. So verschwand der Memory-Effekt, wenn man nach einem Zyklus bestehend aus partieller Ladung und anschliessender vollständiger Entladung lange genug wartete. In diesem Fall waren die zwei Partikelgruppen nach der vollständigen Entladung zwar getrennt, aber auf ein und derselben Seite der Potenzialbarriere. Die Trennung verschwand also, weil die Partikeln einem Gleichgewichtszustand zustrebten, in dem sie alle den gleichen Lithium-Anteil hatten. Bestehen geblieben ist der Memory-Effekt hingegen selbst dann, wenn man nach der unvollständigen Ladung und vor der Entladung beliebig lange wartete. Hier befanden sich die Partikeln nämlich auf gegenüberliegenden Seiten der Potenzialbarriere und diese verhinderte eine Aufhebung der Aufspaltung in „Lithium-arm“ und „Lithium-reich“.

Laut Petr Novák, Leiter der Sektion für elektrochemische Energiespeicherung am PSI und Mitautor der Publikation, räumt die Studie einen lang gehegten Irrglauben aus: „Uns ist keine Studie bekannt, bei der man gezielt einen Memory-Effekt bei Lithiumionen-Batterien gesucht hätte. Man hat bisher einfach angenommen, dass kein solcher Effekt auftritt.“ Zur Erkenntnis gelangt sei man nun dank einer in der Forschung oft fruchtbaren Mischung aus Spekulation und Sorgfalt: „Dass wir jetzt fündig geworden sind, ist das Resultat einer Kombination von kritischem Hinterfragen und genauer Beobachtung. Der Effekt ist nämlich winzig: Die relative Abweichung in der Spannung beträgt nur wenige Promille. Aber entscheidend war die Idee, überhaupt nach dem Effekt zu suchen. Bei normalen Batterie-Tests werden üblicherweise tiefe statt unvollständige Lade-/Entlade-Zyklen gefahren. Es hat deshalb einen Geistesblitz gebraucht, um sich überhaupt die Frage zu stellen, was bei partiellem Laden passieren könnte.“

Für die voranschreitende Anwendung von Lithiumionen-Batterien in Fahrzeugen ist mit der jüngsten Entdeckung jedoch nicht das letzte Wort gesprochen. Es sei nämlich durchaus möglich, dass der Effekt durch kluge Anpassungen der Software im Batterie-Managementsystem rechtzeitig festgestellt und berücksichtigt werden wird, betont Novák. Sollte das gelingen, stünde der Memory-Effekt dem sicheren Einsatz von Lithiumionen-Batterien in Elektroautos nicht im Wege. Nun seien also die Ingenieure gefordert, den richtigen Umgang mit dem eigentümlichen Gedächtnis der Batterie zu finden.

Im Detail

Gemäss dem hier beschriebenen Vielteilchen-Modell gehen Laden und Entladen der Batterie Partikel für Partikel vonstatten. Mit Partikel ist in diesem Zusammenhang eine Art "Korn" gemeint. Das heisst, das Material (LiFePO4) kommt nicht "aus einem Guss" daher, sondern besteht aus einer Vielzahl von Körnchen, in denen die Kristallstruktur nominell immer die gleiche ist, aber die Körnchen doch winzige Unterschiede aufweisen, sei es in der Grösse, Form oder Ausrichtung. Das ist die typische Erscheinungsform von Pulvern. In der Fachsprache spricht man von „Kristalliten“. Man kann sich das so vorstellen, als würden viele nur ungefähr gleich grosse Würfelchen nebeneinander liegen. Jedes Würfelchen wäre etwas gedreht in Bezug auf seine Nachbarn, das heisst, dass die Würfel nicht gleich ausgerichtet sind, aber die Kristallstruktur (die Würfelform) ist die gleiche für alle.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Batterietechnik

Die Themenwelt Batterietechnik bündelt relevantes Wissen in einzigartiger Weise. Hier finden Sie alles über Anbieter und deren Produkte, Webinare, Whitepaper, Kataloge und Broschüren.

Themenwelt Batterietechnik

Die Themenwelt Batterietechnik bündelt relevantes Wissen in einzigartiger Weise. Hier finden Sie alles über Anbieter und deren Produkte, Webinare, Whitepaper, Kataloge und Broschüren.