Glasklare Methode, um Glas von Flüssigkeit zu unterscheiden

Viele feste Materialien werden aus der Schmelze produziert. Je nachdem wie rasch diese abkühlt, bauen sich dabei innere Spannung auf. Ein Beispiel sind Bologneser Tränen: Ihr dickes Ende hält sogar Hammerschlägen stand, während schon leichter Druck am dünnen Ende die gesamte Träne zerspringen lässt. Auch die Eigenschaften von Sicherheitsglas werden durch innere Vorspannungen bestimmt. Doch bislang war kaum verstanden, welche Besonderheiten der Glaszustand im Vergleich zu einer zähen Schmelze aufweist. Mit einem überraschend einfachen Modell hat nun eine große Kooperation aus mehreren Forschungsteams aus Deutschland und Kreta erklären können, was Glas und Schmelze voneinander unterscheidet.

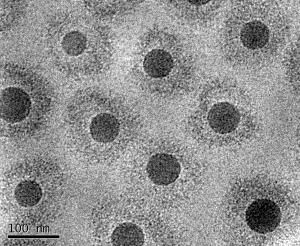

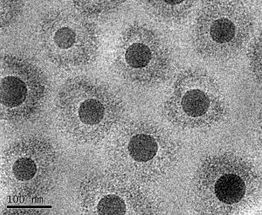

Die verwendeten Modell-Kolloi etwa 150 Nanometer kleine Partikel in Wasser. Der feste Kern besteht aus dem Kunststoff Polystyrol, die umgebende Schale aus einem thermosensitiven Netzwerk aus Poly(N-isopropyl-acrylamid). Durch Senken der Temperatur lässt sich das Volumen der einzelnen Partikel – und damit auch deren Packungsdichte –erhöhen.

HZB/M. Siebenbürger

Chemikerin Dr. Miriam Siebenbürger hat eine neue Methode mitentwickelt, um Glas von Flüssigkeit eindeutig zu unterscheiden.

HZB

Ein wichtiger Beitrag kam dabei aus dem HZB: Die Chemikerin Dr. Miriam Siebenbürger aus dem HZB-Institut Weiche Materie und Funktionale Materialien hat ein elegantes Modellsystem entwickelt, das aus Kunststoffpartikeln in wässriger Salzlösung besteht (Suspension). Da die Partikel mit einem Durchmesser von rund 150 Nanometern extrem klein sind, schweben sie in der Lösung und sedimentieren nicht. Diese Nanopartikel besitzen eine thermosensitive „Schale“, deren Dicke sich über Wärme beeinflussen lässt. Sie können dadurch kontinuierlich wachsen oder schrumpfen. So kann die Chemikerin ihre Proben gezielt von einem dicht gepackten „Glas“ in einen weniger dichten, flüssigen Zustand überleiten, sie also schmelzen.

Mit einer rheologischen Messreihe ermittelte Miriam Siebenbürger, wie rasch innere Spannungen in ihren Proben mit unterschiedlichen Partikelpackungsdichten abklingen konnten. Dafür schloss sie die Proben zwischen zwei Platten ein, die gegeneinander verdreht wurden, um Scherkräfte in der Probe zu erzeugen. Nachdem bei konstanter Schergeschwindigkeit ein stationärer Zustand der Scherspannung erreicht war, wurden die Platten aktiv gestoppt. Im Anschluss wurde die Kraft gemessen, die benötigt wird, um die Platten an der Nullposition zu halten. Diese Kraft ist ein Gradmesser für die inneren Spannungen. Dabei zeigte sich der entscheidende Unterschied zwischen dem flüssigen und dem Glas-Zustand sehr deutlich:

Während in Flüssigkeiten die Spannungen vollständig abklangen, blieb ein Teil der Spannungen im Glaszustand dauerhaft erhalten. Die Ergebnisse passen sehr gut zu dem theoretischen Modell von Konstanzer Physikern, die das Verhalten harter Kugeln in unterschiedlichen Packungsdichten berechneten.

Doch nicht nur das: auch Messungen der inneren Spannungen und der Dynamik an größeren Partikeln (im µm-Bereich) von Forschern in Kreta und Düsseldorf und die molekulardynamische Simulation harter Kugeln von Forschern aus Köln und Mainz zeigen das gleiche Verhalten. Die Wissenschaftler sind überzeugt davon, dass ihre Ergebnisse weitgehend auf alle Gläser übertragbar sind, die durch die hohe Packungsdichte gebildet werden, zum Beispiel auf metallische Gläser, wie sie für High-Tech-Anwendungen entwickelt werden.