Forscher verschieben Moleküle auf Oberflächen: Nur halb so viel Kraft nötig wie gedacht

Forscher der Universität Regensburg haben ein interessantes Phänomen aus der Welt der Quantenphysik entdeckt: Um ein Kohlenmonoxidmolekül auf einer Oberfläche seitlich zu verschieben, ist nur halb so viel Kraft erforderlich, wie theoretisch zu erwarten wäre. Ein Team um Prof. Dr. Franz J. Gießibl vom Institut für Experimentelle und Angewandte Physik machte diese Beobachtung bei Versuchen mit einem Rasterkraftmikroskop, welches in einem Vakuum bei minus 266 Grad Celsius arbeitet – nahe am absoluten Temperaturnullpunkt. Die Ergebnisse der Wissenschaftler sind in der Fachzeitschrift „Physical Review Letters“ erschienen.

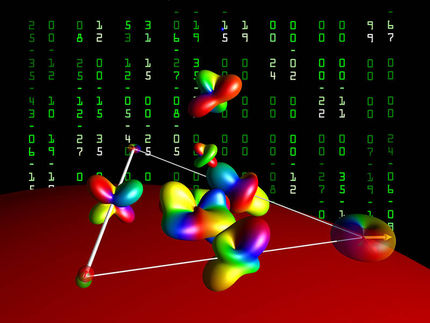

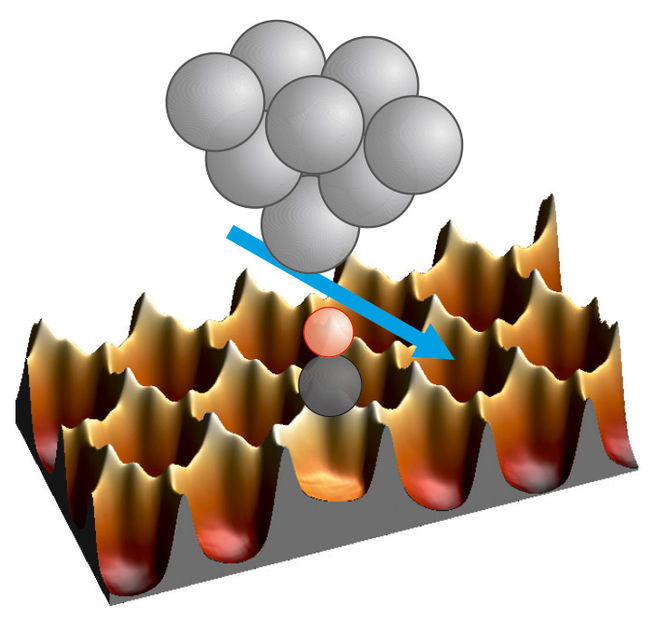

CO-Moleküle auf Metallatomen, die hier als Vertiefungen dargestellt sind. Beim Verschieben müssen sie eine Energiebarriere überwinden. Die Präsenz der Mikroskopspitze reduziert die Energiebarriere.

Universität Regensburg

Beim Anblick der Pyramiden von Gizeh stellt sich eine gewichtige Frage: Wie brachten die Bauarbeiter des Altertums die gigantischen Kräfte auf, um die tonnenschweren Steinblöcke zu bewegen? Dem gegenüber sind die Kräfte, die in der Quantenwelt wirken, ungleich kleiner. Allerdings ist es genauso schwierig, hinter ihr Geheimnis zu kommen. Vor einem Vierteljahrhundert gelang Donald Eigler und Erhard Schweizer vom IBM Forschungslabor San Jose in Kalifornien zwar ein „Bauprojekt“ auf kleinstmöglicher Skala: Die beiden Wissenschaftler schrieben I-B-M mit Buchstaben aus einzelnen Atomen des Edelgases Xenon. Aber erst 2008 konnten sie gemeinsam mit Gießibl die winzigen Kräfte messen, die beim Verschieben der einzelnen Atome wirken. Ein Durchbruch, der auch zu neuen theoretischen Überlegungen zu den Kräfteverhältnissen in der Quantenwelt führte.

Dass weiterhin ein gravierender Unterschied zwischen Theorie und Praxis besteht, konnte Matthias Emmrich mit Kolleginnen und Kollegen jetzt zeigen. Das Team an der Universität Regensburg untersuchte die Kräfte, die wirken, wenn man einzelne Kohlenmonoxidmoleküle auf einer Kupferoberfläche verschiebt. Die Forscher stellten dabei fest, dass nur halb so viel Kraft nötig ist, wie die theoretischen Berechnungen vorab erwarten ließen. Zum Vergleich: Das wäre in etwa so, als würde ein Ziegelstein die Hälfte seines Gewichts verlieren, wenn sich ein Bauarbeiter nähert.

Ein Kohlenmonoxidmolekül auf einer Kupferoberfläche kann man sich vorstellen wie ein Ei in einem Eierkarton. Um es hier von einer Vertiefung in eine benachbarte zu verschieben, ist eine bestimmte Kraft erforderlich. In der Welt der Atome und Quanten scheinen die Vertiefungen des Eierkartons allerdings „flacher“ zu werden, sobald sich die Abtastspitze des Mikroskops nähert. Zudem spielt das Kraftprofil der Spitze eine wesentliche Rolle für ihre Eignung für atomare Bauprojekte. Das Team konnte nachweisen, dass die Moleküle nur mit relativ symmetrischen Spitzen in alle Richtungen verschoben werden kann. Bei anderen Mikroskop-Spitzen ergeben sich nur einzelne Vorzugsrichtungen.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Struktur von überkritischem Wasser entschlüsselt - Überkritisches Wasser als Lösungsmittel für chemische Reaktionen interessant

Gesellschaft_für_Tribologie

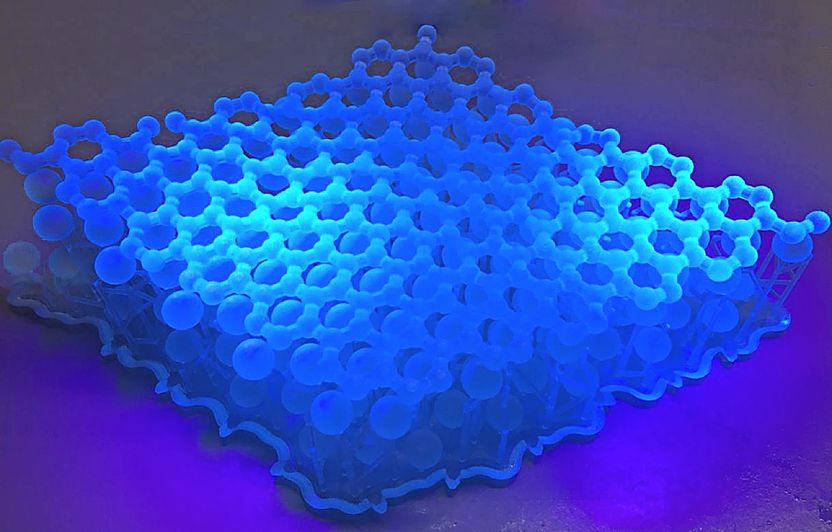

Hauchdünn wie ein Atom: Ein revolutionärer Halbleiter für die Elektronik

Dr. Christoph Mätzig neuer Geschäftsführer von SPECTRO

Lebensmittel-Monitoring 2005: Grundnahrungsmittel überwiegend geringfügig belastet

Guido_Goldschmiedt

Moderne Werkstoffe nach altem Muster - Stuttgarter Physiker erzeugen auf einem quasikristallinen Lichtgitter eine Struktur, die gleichzeitig kristalline und quasikristalline Merkmale trägt

Leibniz-Preise 2016 an zehn Wissenschaftler - Sieben Männer und drei Frauen erhalten eine Förderung von jeweils 2,5 Millionen Euro.