Kuppeln im Nanobereich

Nicht nur jeder herkömmliche Pkw hat eine, sondern sie kann auch im mikroskopischen Reich realisiert werden: die Kupplung. Physiker unter anderem von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf haben untersucht, wie sich auch auf kleinsten Größenskalen mechanische Kräfte übertragen lassen.

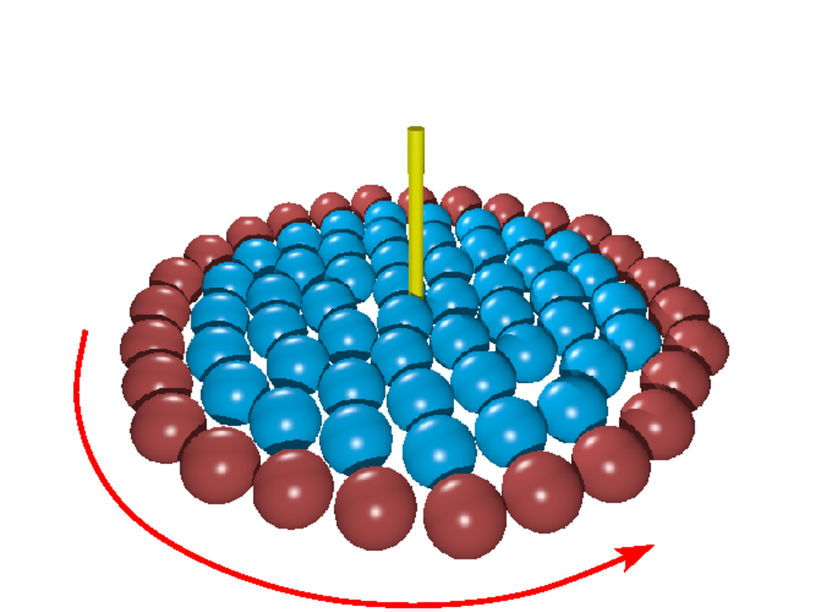

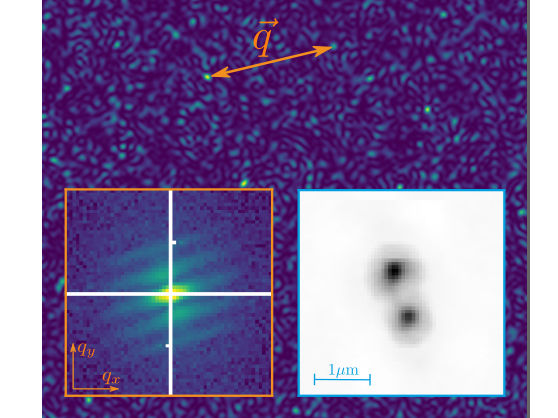

Nanokupplung: Bringt man den äußeren Ring von Teilchen in Rotation, so überträgt sich diese Drehung auch auf die inneren Teilchen und damit die zentrale Achse.

Dr Paddy Royall, University of Bristol

Wenn ein Autofahrer auf das Kupplungspedal tritt, denkt er kaum daran: durch die Kupplung wird das Drehmoment des Motors auf das Getriebe und weiter auf den Antriebsstrang und schließlich die Räder seines Fahrzeugs übertragen. In unserer makroskopischen Alltagswelt sind Kupplungen seit langem getestet und optimiert. Doch wie funktioniert die Kraftübertragung im Nanometerbereich, wo eine zähe Trägerflüssigkeit zwischen den Kupplungselementen Energie verschleißt und zudem thermische Fluktuationen eine große Rolle spielen?

Ein internationales Wissenschaftlerteam aus Santa Barbara, Princeton, Bristol, Mainz und Düsseldorf hat gemeinsam eine Kupplung im Nanobereich aufgebaut. An ihr haben sie die Drehmomentübertragung experimentell nachgewiesen und auch theoretisch analysiert. Die Nanokopplung sieht freilich anders aus als diejenige in Pkw. Die Forscher benutzen einen Ring aus Kolloidteilchen, Nanometer großen Teilchen also, die hier in einem zähflüssigen Medium schwimmen. Diese Teilchen werden gezielt mit Licht bestrahlt, wodurch auf sie eine Kraft ausgeübt wird. Durch diese so genannte optische Pinzette werden die Teilchen in Rotation versetzt und übertragen ihre Drehung auf andere, vom Ring eingeschlossene Teilchen.

„Das Ding sieht etwa so aus wie eine rotierende Waschmaschinentrommel, aber alle Abmessungen sind winzig klein.“, sagt Dr. Patrick Royall von der Universität Bristol. Seine Arbeitsgruppe hat mit optischen Methoden den Ring deformiert und dann die Drehmomentübertragung auf die inneren Teilchen nachgewiesen.

Theoretische Physiker der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) simulierten die Nanokupplung auf dem Computer und entwickelten dazu theoretische Modelle. Sie wiesen nach, dass der Wirkungsgrad der Nanokupplung zwar klein ist, aber durch geeignete Wahl von Systemparametern optimiert werden kann. Sie identifizierten dabei drei verschiedene Transfersituationen: einen inneren Festkörper, der das Drehmoment optimal aufnimmt wie ein passgenaues Zahnrad; eine innere Flüssigkeit mit hohen Reibungsverlusten; und eine für den Nanobereich charakteristische Reiß-Rutsch-Kombination.

Doch wozu benötigt man eine Nanokupplung? Dazu Prof. Dr. Hartmut Löwen vom Institut für Theoretische Physik II der HHU: „Das grundlegende Verständnis des Kuppelprozesses wird uns bei der Konstruktion von Nanomaschinen helfen, bei denen ein Drehmomenttransfer absolut wesentlich ist“. Solche Maschinen können in Zukunft möglicherweise Strukturen aus atomaren Bausteinen zusammensetzen oder im Körper aktiv auf Ebene von Zellbausteinen gezielt Krankheitserreger bekämpfen.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Neuartiges Festkörperlaserdesign auf Basis von synthetischen Diamanten von Element Six eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten

Hochempfindlich aber einfach zu handhaben: Teststäbchen für den schnellen Nachweis von Kokain

Pionier-Experiment ebnet Weg zu neuer Abbildungsmethode für einzelne Moleküle - Innovatives Verfahren nutzt die Quantennatur von Röntgenlicht

B 35 | Gefrierschränke | FRYKA Kältetechnik

PIAB benennt neuen Geschäftsführer - Per-Erik Lindquist wird die wachsenden Geschäftsaktivitäten des Unternehmens leiten

Nanopartikel können Menschen lungenkrank machen