Aushärten auf Knopfdruck

Neues Kunstharz-Verfahren

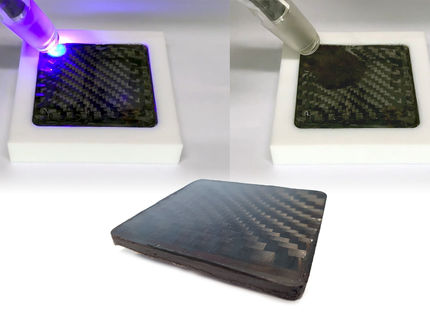

Ein neuartiges Verfahren zur Härtung von Epoxidharzen wurde an der TU entwickelt: Lokal platzierte UV-Blitze lösen eine chemische Kaskade aus und härten das ganze Material.

Das Epoxidharz - in TU-Form gebracht und ausgehärtet

Copyright: TU Wien

Es ist eine unscheinbare, transparente, zähe Flüssigkeit – doch wenn man sie an irgendeiner Stelle kurz mit UV-Licht bestrahlt, verändert sie sich völlig: Die neue Spezialharzformulierung, die an der TU Wien entwickelt wurde, verfestigt sich in Sekundenschnelle. Dieser Effekt breitet sich immer weiter aus, nach Sekunden oder wenigen Minuten ist das gesamte Harz fest, ganz egal in welche Form es vorher gebracht wurde. Man spricht von einer sogenannten Frontalpolymerisation. Die Reaktion lässt sich an jedem beliebigen Punkt des Materials in Gang setzen und breitet sich von selbst aus. Anwendungsmöglichkeiten reichen von Reparaturkits für Autokarosserien, über Formteile für die Luft- und Raumfahrt oder Windkraftwerke bis hin zu High-Tech-Elektronik.

Vielseitiges Kunstharz

Epoxidharze werden heute in vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt: Man verwendet sie in High-Tech-Anwendungen, etwa um elektrische Bauteile zu isolieren oder um Bauteile in Elektromotoren stabil zu fixieren, man nützt sie für tragende Teile in Flugzeugen genauso wie für die Herstellung von Bootsrümpfen, und sie werden auch gerne für Reparaturarbeiten genutzt, etwa um Risse dauerhaft zu kitten.

Epoxidharze können zunächst in zähflüssigem Zustand beliebig gegossen werden. Oft werden sie auch mit Glasfasermatten oder Kohlenstofffasern zu sogenannten Hochleistungskompositwerkstoffen kombiniert. Je nachdem, um welche Sorte Harz es sich handelt, gibt es bisher unterschiedliche Methoden der Aushärtung. „Heute verwendet man oft große Heizöfen, in denen das Harz bei hoher Temperatur gehärtet wird“, sagt Prof. Robert Liska vom Institut für Angewandte Synthesechemie der TU Wien. Bei sperrigen Objekten, etwa bei Rotorblättern von Windkraftanlagen, ist das allerdings sehr schwierig. Man benötigt große Öfen, man hat einen hohen Energie- und Zeitbedarf, und außerdem dürfen die Werkstücke dann keine hitzeempfindlichen Zusatzmaterialien enthalten. Andere Harzsysteme bestehen aus zwei verschiedenen hochreaktiven Komponenten, die vor ihrer Verwendung im richtigen Verhältnis gemischt werden müssen und dann in kurzer Zeit von alleine hart werden. Das ist nicht nur aufwändiger sondern in der Verarbeitung auch schwerer zu kontrollieren.

Es gibt aber auch Epoxidharze, die gezielt mit UV-Licht gehärtet werden können. An solchen Materialien arbeitet Robert Liska mit seinem Team. „Solche Materialien werden heute bereits eingesetzt. Allerdings kann das UV-Licht nicht besonders tief in das Material eindringen, man stellt bisher mit dieser Methode also in erster Linie dünne dekorative Schichten oder Schutzschichten her“, erklärt Liska.

Die neue Epoxidharzformulierung, die nun an der TU Wien entwickelt wurde, kann allerdings deutlich mehr: „Das UV-Licht startet an einem bestimmten Punkt eine chemische Reaktion, dabei entsteht lokal kurzfristig eine Temperatur von bis zu 200 °C. Die Wärme breitet sich aus und setzt die Härtungsreaktion auch in den benachbarten Regionen des Harzes in Gang. Eine chemische Kaskade wird ausgelöst, die sich selbst am Laufen hält, so lange bis das gesamte Harz ausgehärtet ist“, erklärt Daniel Bomze, Dissertant in diesem Projekt.

Hohe Qualität

Das Endprodukt, das dabei entsteht, hat höchste Qualität: „Sowohl in den thermischen als auch in den mechanischen Eigenschaften werden die bisher eingesetzten Materialien übertroffen“, sagt Patrick Knaack, Senior Scientist am Institut für Angewandte Synthesechemie. Außerdem hat die neue Technologie den Vorteil, ohne schädliche Schwermetalle auszukommen. Anwendungsmöglichkeiten sieht Knaack viele: Man könnte es für Reparatur-Kits einsetzen und die formbare Masse in Ruhe bearbeiten, bevor man sie dann mit UV-Beleuchtung in den festen Zustand umschaltet. Man könnte auch Harz aushärten, das in komplizierter geometrischer Form vorliegt, zum Beispiel Beschichtungen von elektronischen Bauteilen, die nicht von allen Seiten beleuchtet werden können. „Auf Grund des Wärmeverlustes stellen solche dünnen unzugänglichen Schichten eine Herausforderung dar. In Kooperation mit der Universität Freiburg konnte auch dieses Problem gelöst werden“, erklärt Robert Liska.