Metallfreier Katalysator spaltet Wasserstoffmolekül

Katalysator mit Borverbindungen aktiviert Wasserstoff und erweitert dessen Anwendungsmöglichkeiten

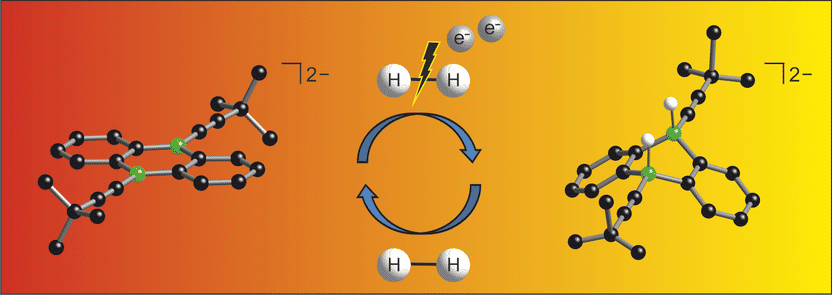

Wasserstoff (H2) ist ein denkbar einfaches Molekül und dennoch ein wertvoller Rohstoff, der durch die Entwicklung ausgefeilter Katalysatoren immer mehr an Bedeutung gewinnt. In der Industrie und Wirtschaft reichen die Anwendungsgebiete von der Lebens- und Düngemittelherstellung über das Cracken von Erdöl bis zum Einsatz als Energieträger in Brennstoffzellen. Eine Herausforderung besteht darin, die starke H─H-Bindung unter milden Bedingungen zu spalten. Chemiker der Goethe-Universität haben nun einen neuen Katalysator zur Aktivierung von Wasserstoff entwickelt, indem sie in ein gängiges organisches Molekül gezielt Bor-Atome einschleusten. Das in der Fachzeitschrift „Angewandte Chemie“ beschriebene Verfahren benötigt zusätzlich nur noch eine Elektronenquelle und sollte daher zukünftig breit einsetzbar sein.

Neu entwickelte Borverbindungen können leicht Elektronen aufnehmen und damit das wichtige Wasserstoffmolekül spalten.

Goethe-Universität Frankfurt am Main

Dem hohen Energieinhalt des Wasserstoffmoleküls steht eine besonders stabile Bindungssituation gegenüber. Erstmals erkannte Paul Sabatier im Jahre 1897, dass Metalle geeignete Katalysatoren sind, um das Molekül zu spalten und elementaren Wasserstoff für chemische Reaktionen nutzbar zu machen. Für diese wichtige Entdeckung erhielt er 1912 den Nobelpreis für Chemie. Die heutzutage meistverwendeten Hydrierkatalysatoren enthalten giftige oder teure Schwermetalle wie Nickel, Palladium oder Platin. Erst vor zehn Jahren wurden metallfreie Systeme aus Bor- und Phosphorverbindungen entdeckt, die vergleichbare Reaktionen ermöglichen.

„Meiner Doktorandin, Esther von Grotthuss, ist nochmals eine deutliche Vereinfachung der metallfreien Strategie gelungen, die allein die Borkomponente benötigt“, so Prof. Matthias Wagner vom Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Goethe-Universität. „Zusätzlich brauchen wir lediglich noch eine Elektronenquelle. Im Labor haben wir hierfür Lithium oder Kalium gewählt. Für eine Übertragung in die Praxis sollte sich stattdessen elektrischer Strom nutzen lassen“.

Um Einzelheiten der Wasserstoffaktivierung über experimentelle Befunde hinaus aufzuklären, wurden in Kooperation mit Prof. Max Holthausen (Goethe Universität) quantenchemische Rechnungen durchgeführt. Detaillierte Kenntnisse des Reaktionsverlaufs tragen wesentlich dazu bei, das System weiter auszubauen. Das Ziel besteht nicht allein darin, Übergangsmetalle langfristig zu ersetzen, sondern darüber hinaus Reaktionen zu erschließen, die mit den konventionellen Katalysatoren nicht möglich sind.

Die Frankfurter Chemiker halten insbesondere Substitutionsreaktionen für vielversprechend, die einen günstigen Zugang zu Verbindungen des Wasserstoffs mit anderen Elementen gestatten. Für solche Synthesen werden meist noch kostspielige und gefahrenträchtige Verfahren eingesetzt. Beispielsweise wäre eine vereinfachte Herstellung von Silizium-Wasserstoff-Verbindungen höchst attraktiv für die Halbleiterindustrie.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

EU bereit zu Zöllen auf Pharma- und Chemieprodukte aus den USA

Neue Mikroplastik Referenzpartikel entwickelt - Endlich bessere Vergleichbarkeit bei Mikroplastik-Studien

Sonation GmbH - Biberach, Deutschland

Chemiebranche steht 2017 vor Rekordjahr bei M&A - Pharmabranche legt Fokus auf Biotechs

Die inneren Qualitäten von Asphalt entschlüsselt